Bénédicte Savoy: „Auch Museen lügen“: Kunsthistorikerin prangert den Umgang mit Raubkunst an

Die Kunsthistorikerin ist auch eine brillante und scharfzüngige, dabei sachliche Autorin.

Hamburg. Ist es eine geradezu bodenlose Unterstellung oder eine Wahrheit, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht: „Auch Museen lügen“? Für Bénédicte Savoy, eine der wichtigsten wissenschaftlichen Stimmen in der Diskussion um die Rückgabe von afrikanischer Kunst an die Herkunftsländer, ist es eine eindeutige und eine bittere Wahrheit, die sie in ihrem jüngsten Buch unprätentiös bis in die kleinsten Verästelungen von Geschichten, aus denen dann schließlich Geschichte wird, belegt.

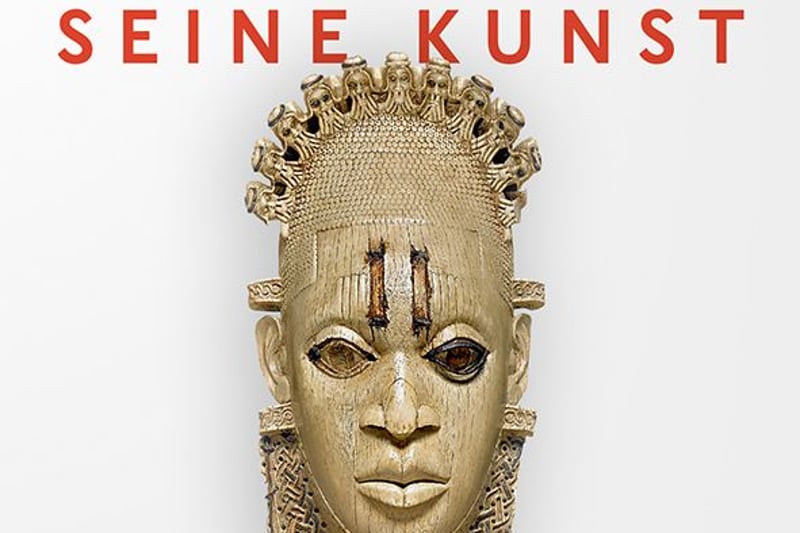

Ihre 200 Seiten schmale, gut recherchierte und äußerst lesenswerte bei Beck erschienene Publikation „Afrikas Kampf um seine Kunst“ ist dabei auch Teil ihres eigenen Kampfes um Afrikas Kunst und deren Rückführung aus den Museen Europas in die jeweiligen afrikanischen Staaten.

Internationales Aufsehen erregte Savoy bereits mit ihrem im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron geschriebenen Bericht zur Rückführung von afrikanischem Kulturgut aus französischen Museen. Zusammen mit einem Ko-Autor, dem senegalesischen Schriftsteller und Wissenschaftler Felwine Sarr, wurde die französische Kunsthistorikerin, die an der TU in Berlin eine Professur innehat, damit zum Epizentrum der Diskussion um Restitution.

Erstmals erkannte hier eine Regierung an, dass es zumindest ein moralisches, wenn auch kein juristisches Recht auf Restitution gibt. Was in Deutschland die Stiftung Preußischer Kulturbesitz euphemistisch „Sammlungsgut aus kolonialem Kontext“ nennt, ist für sie Raubkunst aus der Kolonialzeit.

Wie es Museen seit Jahrzehnten gelingt, sich einer Restitutionsdebatte zu verweigern, beschreibt sie in ihrem Buch erfrischend ungeschönt und auf den Punkt gebracht. Die Museen bzw. deren leitende Mitarbeiter würden mit „doppelter Zunge“ sprechen, schreibt sie. Das belegen ihre Recherchen in lange Zeit geheim gehaltenen Unterlagen.

Den meisten Direktoren der Völkerkundemuseen und auch Politikern war klar, dass die Werke in der Kolonialzeit ohne das Einverständnis der jeweiligen Herkunftsländer nach Europa gebracht wurden. Nach außen versuchten sie gleichwohl, jede Diskussion darüber im Keim zu ersticken. Es wurden Gremien gegründet, so Savoy, deren Aufgabe es war, Nebelkerzen zu zünden, Diskussionen zu verhindern und durch gezielte Langsamkeit Diskussionen zu zermürben.

Die 1978 gegründete westdeutsche „Arbeitsgruppe ‚Rückgabe von Kulturgut‘ seit dafür ein Paradebeispiel. Der Begriff „Restitution“ sollte etwa idealerweise sogar aus dem Wortgebrauch gestrichen werden, denn was es als Wort nicht gibt, das kann es, so die Hoffnung, in der Wirklichkeit auch nicht geben.

Keine Begehrlichkeiten erzeugen

Und auch jene Führungskräfte, die nahtlos von verantwortlichen Posten in der NS-Zeit in leitende Positionen der Bundesrepublik wechselten, wie der damalige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hans-Georg Wormit oder der Leiter des Bereichs „Kulturpflege“ im Bundesinnenministerium Carl Gussone, taten laut Savoy weiterhin das, was sie zuvor auch taten. Sie sahen die Raubkunst nicht nur als legales Eigentum der deutschen Museen an, was sie nach Rechtsprechung auch war, sondern dies auch als moralisch rechtens, und dieses vermeintliche Recht galt es nun zu verteidigen.

Aber eben nicht mit Argumenten, sondern durch Totschweigen oder das Eröffnen von Irrwegen. Objektlisten wurden bewusst nicht publiziert, um keine Begehrlichkeiten zu erzeugen, und wo es passte, wurde zum ablenkenden Gegenangriff geblasen. Warum, so die Argumentationslinie, sollte man „Kunstwerke unter Zwang in ein Land“ bringen, „nur weil sie dort erzeugt wurden, indes keine Möglichkeit besteht, sie dort allen Menschen zugänglich zu machen und in einer Weise aufzubewahren, die ihre Lebensdauer sichert“? Von moralischer Verantwortung kein Wort.

Savoy dokumentiert überzeugend die Versuche vieler Verantwortlicher – nicht nur in den Museen –, die alte Weltordnung zu manifestieren. Die Weltordnung der siegessicheren Ersten gegen die aufbegehrende Dritte Welt. Und kaum jemand, so Savoy, nahm in Deutschland Partei für die Forderungen der afrikanischen Staaten.

Dass dieses Vorgehen tatsächlich lange gut funktionierte, macht die Historikerin in 16 lesefreundlich kurzen Kapiteln deutlich, beginnend mit 1965, dem Jahr, als 18 afrikanische Staaten ihre formale Unabhängigkeit erhielten.

Das letzte Kapitel, ein Epilog, endet mit einer kleinen Aufforderungsliste. Savoy appelliert, endlich „Verantwortung zu übernehmen und die Arbeit zu erledigen, die Museumsdirektoren und Kulturfunktionäre der 1970er- und 1980er-Jahre mit Bedacht versäumt haben“, also zügig mit einer besonnenen Restitution zu beginnen und das mit einer angemessenen gesellschaftlichen Diskussion über Rassismus und Kolonialismus zu verbinden. Alles auf Augenhöhe mit den Staaten Afrikas und nicht von oben herab.

Noch 2018 lautete die Antwort der Bundesregierung auf die Frage nach der Menge der Artefakte in Berlins Museen, die als Restitutionsgüter eingestuft werden könnten: „Den Museen und daher auch der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor.“

Savoy widerspricht mit der ihr eigenen wissenschaftlichen Nüchternheit: „Natürlich liegen sie vor. Man muss sie nur einsehen dürfen.“ Bénédicte Savoys „Afrikas Kampf um seine Kunst“ ist ein handlicher Band, geschrieben mit der zielgerichteten Präzision eines scharfen Floretts und in der Hoffnung, dass Restitutionsdebatten nicht erneut in Spiegelgefechten münden.

Mehr: Koloniale Raubkunst in Berlin: Der Kampf um die Paradestücke verschärft sich