Kulturpolitik der Nachkriegszeit: Wie der Einsatz für die „entartete“ Kunst den Weg zur Rehabilitierung bahnte

Bundespräsident Theodor Heuss (re.) war Schirmherr der ehrgeizigen Ausstellung.

Düsseldorf. Wer Marc, Nolde und Beckmann verehrte und NS-Kunst ablehnte, konnte wohl kaum ein Befürworter des Nationalsozialismus gewesen sein. Die Mehrheit der Deutschen dachte so und glaubte fest an einen vom Nationalsozialismus unbelasteten Neuanfang des Kunstbetriebs nach 1945.

Erst in jüngerer Zeit bekommt das Bild Risse. 2019 der Schock, als eine Ausstellung die breite Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzt, dass der als „entartet“ geltende Maler Emil Nolde ein bekennender Antisemit und NSDAP-Sympathisant war. Im selben Jahr stößt die Kunsthistorikerin Julia Friedrich Deutschlands innovativstes internationales Ausstellungsformat, die documenta, vom Sockel. Auf einer Tagung des Deutschen Historischen Museums (DHM) in Berlin entlarvt sie den vermeintlich radikalen kunstpolitischen Neuanfang der jungen Bundesrepublik als Trugbild.

Um den Kulturbruch durch die NS-Politik zu verkleinern und zu verharmlosen, konstruieren die Ausstellungsmacher um Werner Haftmann eine vermeintliche Kontinuität der Moderne. Und Kunst, die sich in diese Konstruktion nicht einbauen ließ, wie etwa von Otto Freundlich oder George Grosz, hatte in der documenta 1 von 1955 keinen Platz.

Dies galt laut Friedrich für alle Kunst, die daran erinnern konnte, dass „der Bruch“, das Abschneiden der Moderne, die Vertreibung und Vernichtung der Künstler, tatsächlich stattgefunden hatte. Die aktuell im DHM laufende Schau „documenta. Politik und Kunst“ vertieft diesen Befund.

2020 schließlich legt die Kunsthistorikerin Theresa Sepp ihre Dissertation über Münchens einst hoch verehrten ehemaligen Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Ernst Buchner (1892-1962), vor. Sie rekonstruiert seine Biografie, analysiert seine Karriere als Museumsdirektor während der NS-Zeit und schildert, wie es dazu kommen konnte, dass Buchner 1953 erneut als Generaldirektor berufen und bei der Wiedereröffnung der Alten Pinakothek 1957 sogar als „Retter der Pinakotheken“ gefeiert werden konnte.

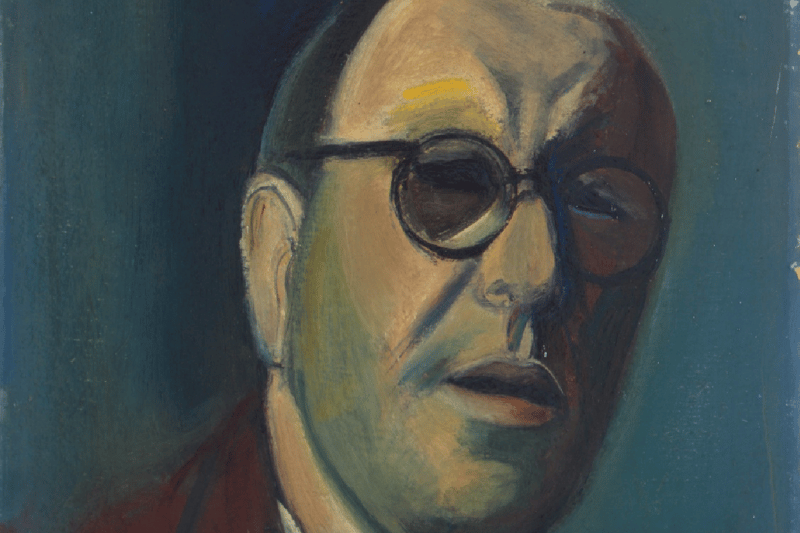

Das 1943 in Florenz auf Pappe gemalte Selbstbildnis wurde nicht auf der documenta gezeigt. Levy wurde wieder von der Liste gestrichen. Es ist sein letztes Selbstporträt, bevor ihn SS-Männer verhafteten, er deportiert und ermordet wurde.

Mehrere Faktoren spielten dabei eine entscheidende Rolle: Erstens förderte Buchner gezielt die von den Nazis als „entartet“ diffamierten Stilrichtungen; zweitens deklarierte er seine Amtszeit als steten Kampf gegen die NS-Kunstpolitik; drittens half ihm ein Netzwerk aus ehemaligen Kollegen und Freunden bei seiner Wiedereingliederung; und viertens schuf der Gesetzgeber die Voraussetzungen für eine abermalige Beschäftigung Buchners im Staatsdienst.

Für Theresa Sepp ist der Fall Buchner Teil eines größeren Gesamtbildes: Er zeigt, dass die kritische Auseinandersetzung mit Akteuren des Kunstbetriebs und den personellen Kontinuitäten das Potential birgt, das heutige Verständnis der NS- und Nachkriegszeit sowie vermeintliche Gewissheiten der Gegenwart grundlegend zu hinterfragen.“ Etwa die herausgehobene Stellung der Kunst der Moderne und Avantgarde in Wissenschaft, Museen und auf dem Kunstmarkt.

Das Foto des Kunsthistorikers entstand in seinem Arbeitszimmer ca. 1943.

Nicht nur Buchner, sondern viele andere auch, darunter der documenta-Macher Haftmann, nutzten Kunst und Kunststil zu ihrer Entlastung und Vergangenheitsbewältigung. Sepp zufolge bot sich die gezielte Förderung der von den Nazis als „entartet“ diffamierten Stilrichtungen besonders an, „da sie als Antithese zur nationalsozialistischen Kultur, Ideologie und Politik entworfen werden konnte“. Zu einem gewissen Grad sei damit der kommerzielle und ideelle Erfolg sowie die Kanonisierung der Kunst der Moderne und Avantgarde auf jene Selbstentlastungsstrategien zurückzuführen.

Gleiches gelte laut Sepp für die Abwertung und den Ausschluss der als „NS-Kunst“ bezeichneten und als politisch kontaminiert geltenden Werke aus dem Kanon. Das hatte unmittelbare Folgen für Geschmacksbildung, Marktpreise und vor allem für die unterschiedliche Aufmerksamkeit. Auch förderte diese Haltung eine Wahrnehmung, die den Künstler und sein Werk als eine Einheit sieht.

Der Kunsthistoriker steht vor "Junge Frau am Asgardstrand" von Edvard Munch, im Hintergrund Pläne für den Wiederaufbau der Alten Pinakothek, München. Das Foto entstand 1953.

Wer die NS-Kunst ablehnte, wer sich ganz der wahrhaftigen Kunst verschrieben hatte, der kann kein Befürworter des Nationalsozialismus gewesen sein. Dass dieses „Wahrnehmungsmuster“ so lange Bestand hatte, schreibt Theresa Sepp Akteuren wie Buchner zu. Akteuren, „die zum Zweck ihrer Entlastung das Zerrbild eines vom Nationalsozialismus unbelasteten Neuanfangs des Kunstbetriebs nach 1945 prägten“.

Die Dissertation „Theresa Sepp: Ernst Buchner (1892-1962): Meister der Adaption von Kunst und Politik“ entstand im Fachbereich Philosophie an der Ludwigs-Maximilian-Universität und wurde von der Universitätsbibliothek der LMU München als Bd. 42 herausgegeben. Kostenloser Download.

Der Katalog „Documenta. Politik und Kunst“, Deutsches Historisches Museum, Berlin, erschien im Prestel Verlag 2021. Er kostet 36 Euro, 28 Euro an der Museumskasse.

Mehr: Buchbesprechung: Konfiszierter NS-Kunstbesitz: Restitution für ein paar freche Lügen