Dieselaffäre: Richter werfen VW immer häufiger Betrug und bewusste Täuschung vor

Zu Beginn der Affäre urteilten die Richter noch häufig mit „kein Schaden“. Das hat sich geändert.

Foto: Handelsblatt

Düsseldorf. Es sind halb Urteile, halb Moralpredigten. Wenn die Anwälte der Volkswagen AG in diesen Tagen ihre Post öffnen, müssen sie sich oft fühlen, als berieten sie Sittenstrolche. Der Konzern habe seine Kunden betrogen, heißt es vom Landgericht Nürnberg. Volkswagens „Gewinnstreben um den Preis der bewussten Täuschung von Verbrauchern und Behörden ist als verwerflich zu betrachten“, schallt es aus Düsseldorf.

Ein Richter in Stuttgart tadelt, VW verstoße „gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“.

Seit Monaten geht das nun schon so. Volkswagen, einst Stolz der deutschen Automobilwirtschaft, wird von Gerichten zum Sündenpfuhl erklärt. Die Dieselfahrzeuge des Konzerns seien schadhaft, seine Führung juristisch schuldig und moralisch untauglich, lautet das Credo zahlreicher Urteile. VW kontert. „Wir erachten diese Urteile als rechtsfehlerhaft und gehen davon aus, dass sie in der Berufungsinstanz korrigiert werden“, sagt Konzernsprecher Eric Felber.

Er verweist auf 1450 Verfahren, in denen Kunden mit ihren Ansprüchen gegen VW oder VW-Händler gescheitert seien.

Klägeranwälte machen eine andere Rechnung auf. Allein die Düsseldorfer Kanzlei Rogert & Ulbrich vertritt 6750 Kunden. „Wir gewinnen etwa 65 Prozent der Verfahren“, sagt Anwalt Marco Rogert. Das übrige Drittel der Fälle werde per Vergleich geregelt – zugunsten der Kunden.

Eine unabhängige Übersicht über alle Vergleiche und alle Urteile gibt es nicht. Fakt aber ist, dass Abertausende von Kunden den Konzern als Hersteller manipulierter Fahrzeuge zur Verantwortung ziehen wollen und die Rückabwicklung ihrer Kaufverträge fordern. Der Vorgang ist in der deutschen Automobilgeschichte ohne Beispiel.

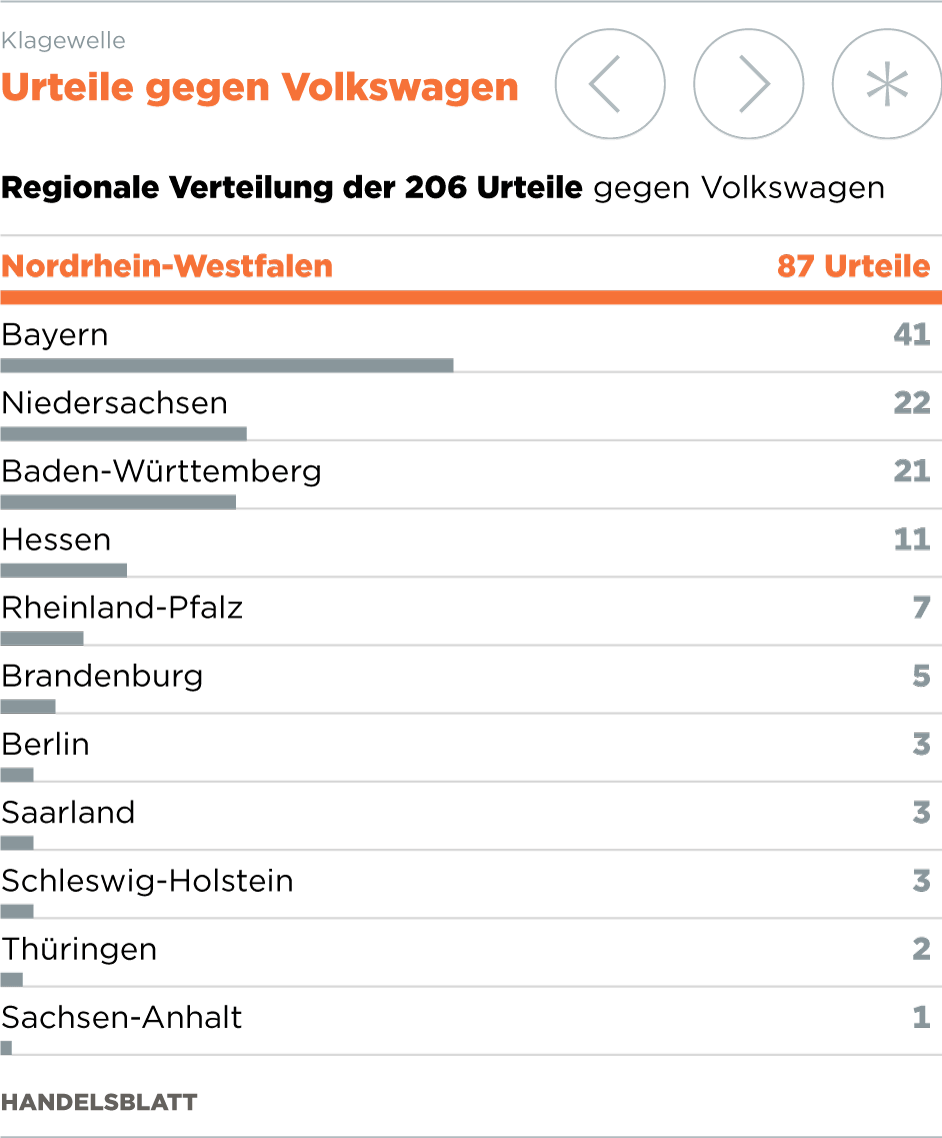

Das Handelsblatt hat nun mehr als 200 Urteile ausgewertet, in denen Landgerichte dem Autobauer in den meisten Fällen Betrug attestieren. Die Wortwahl der Richter ist erstaunlich hart. Sie halten es nicht nur für erwiesen, dass Volkswagen seine Kunden betrogen hat. Es sei auch unvorstellbar, dass dieser Betrug ohne Wissen der obersten Führungsebene geschah. Wenn Volkswagen dies trotzdem als Verteidigung vorbringe, so sei das „ungenügend und unglaubhaft“.

Tausende von Einzelklagen

Volkswagen legt gegen solche Urteile Berufung ein. So lässt die Dieselkrise den Konzern nicht los. Am 18. September 2015 machte die US-Umweltbehörde EPA öffentlich, dass Dieselmotoren von VW manipuliert waren und viel mehr Schadstoffe ausstießen als gesetzlich erlaubt. Die Amerikaner fackelten nicht lange. Eine halbe Million Fahrzeuge war in den USA betroffen. In Windeseile trommelten spezialisierte Anwälte VW-Fahrer als Kunden zusammen. Schon im Sommer 2016 stimmte ein Gericht in San Francisco einem Vergleichsvorschlag zu. Die Kosten für VW: 16 Milliarden Dollar.

In Deutschland war die Rechtslage völlig anders. Auf seinem Heimatmarkt hatte Volkswagen viel mehr Dieselkunden als in den USA, Sammelklagen waren hier aber nur bei Finanzdelikten möglich. Für die Dieselaffäre bedeutete das: Jeder VW-Kunde musste einen möglichen Streit mit dem Milliardenkonzern selbst ausfechten.

Anfangs war das gut für Volkswagen. In den USA gab der Konzern ein Schuldbekenntnis ab, räumte die Manipulation der Dieselmotoren ein und zahlte nicht nur Schadensersatz, sondern auch Strafen in Milliardenhöhe. In Deutschland dagegen tat der Konzern so, als spiele das alles keine Rolle. Es gäbe keine gezielte Täuschung der Kunden, erklärte Volkswagen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe die Autos schließlich zugelassen, hierzulande käme es nur darauf an, die Abgaswerte auf dem Prüfstand einzuhalten. Für mögliches Fehlverhalten einzelner Ingenieure könne der Konzern nichts.

Bei dieser These blieb VW. Als Vorstandschef Martin Winterkorn im September 2015 zurücktrat, verabschiedete ihn sein Aufsichtsrat in höchsten Ehren. Mit „größter Hochachtung“ nehme man Winterkorns Bereitschaft zur Kenntnis, Verantwortung zu übernehmen. „Die Mitglieder des Präsidiums stellen fest, dass Herr Professor Doktor Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.“ Volkswagen zahlte Winterkorns Millionengehalt noch bis Ende 2016 weiter.

Die Kunden dagegen sollten keinen Cent sehen. Schadensersatz? Warum denn, fragte Volkswagen. Es gebe doch gar keinen Schaden. Wenn das KBA der Meinung sei, die Dieselmotoren müssten nachgerüstet würden, so sei das per Softwareupdate zu erledigen. Zunächst kam VW damit meist durch. Kunden zögerten mit ihren Klagen.

Zur interaktiven Infografik „Justiz gegen Volkswagen“: Das Handelsblatt hat mehr als 200 Urteile gegen VW ausgewertet. Hier finden Sie Auszüge mit Zitaten der Richter, die zugehörigen Aktenzeichen und Links zu den Entscheidungen.

Das hat sich inzwischen geändert. Kundenanwälten gelingt es, immer mehr Dokumente zur Dieselaffäre aus Volkswagen herauszuklagen. Auch Journalisten graben sich seit Herbst 2015 durch eine Akte nach der anderen. Und je mehr öffentlich wird, wie sehr Volkswagen seine Motoren manipulierte, desto mehr verlieren sie an Wert. Manche VW-Händler bezeichnen die Dieselaffäre als existenzgefährdend für ihr Geschäft.

Der immer deutlicher sichtbare Schaden wird auch von deutschen Richtern erkannt. Das erste öffentlich bekannte Urteil im Abgasskandal kam vom Landgericht Bochum. Kein Schaden, hieß es Anfang 2016. Der Käufer eines VW Tiguan hatte seinen Autohändler verklagt und als Grund die Dieselaffäre genannt. Galt nicht, befand der Richter. Das Fahrzeug weise „keinen erheblichen Mangel im rechtlichen Sinn“ auf.

18 Monate später klang das aus demselben Gericht ganz anders. Eine Kundin hatte für 31.378 Euro einen VW Touran Comfortline gekauft und forderte nun den Kaufpreis zurück. Das Landgericht Bochum gab ihr recht. „Der Pkw war mangelhaft“, stand im Urteil vom 17. August 2017. VW habe „arglistig verschwiegen, dass die Zulassung des Fahrzeuges zum Straßenverkehr und die Einstufung in die angegebene Schadstoffklasse nicht gesetz- bzw. vorschriftsmäßig erfolgten, da eine Abschaltvorrichtung in dem Pkw vorhanden war.“

Die Abschaltvorrichtung steht im Zentrum des VW-Skandals. Dieselmotoren wurden von einer Software gesteuert. Sie erkannte, ob sich das Fahrzeug auf der Straße oder im Testlabor befand. Im Labor wurden die Abgase vorschriftsmäßig per Katalysator oder mit einer Spezialflüssigkeit, genannt Adblue, gereinigt. Auf der Straße wurde diese Reinigung häufig abgestellt.

„Das Verschweigen dieses Mangels war auch arglistig, da es vorsätzlich geschah“, rügten die Bochumer Richter. Die doppelte Täuschung gebe der Kundin das Recht zum Rücktritt vom Kaufvertrag. Volkswagen müsse ihr deshalb den Preis abzüglich einer Nutzungsgebühr erstatten, in diesem Fall 27.667 Euro, plus 1.359 Euro Verzugszinsen.

Fälle werden immer kurioser

Arglistige Täuschung ist etwas, das sich ein Konzern nicht alle Tage vorwerfen lassen muss. Für Volkswagen aber haben deutsche Gerichte noch ganz andere Vokabeln parat. Anders als üblich verkleiden Richter ihre Entscheidungen nicht in Fachjargon. Die Worte sind so klar, dass selbst Rechtslaien sie verstehen. Es sind Bankrotterklärungen, juristisch wie moralisch.

Volkswagen habe „in großem Umfang und mit erheblichem technischem Aufwand gesetzliche Umweltvorschriften ausgehebelt und zugleich seine Kunden manipulierend beeinflusst“, heißt es in einem Urteil des Landgerichts Arnsberg vom 14. Juni 2017. Der Konzern habe „ein System zur planmäßigen Verschleierung seines Vorgehens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Verbrauchern geschaffen“. Das Landgericht Essen urteilte am 19. Oktober 2017: „Die Manipulation der Abgaswerte durch Einsatz der Software stellt überdies eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung des Klägers dar.“

Solche Richtersprüche haben Wirkung. Klägeranwälte berichten, dass Volkswagen inzwischen sehr zuvorkommend sei, um negative Urteile zu verhindern. „Es fällt auf, dass eine Vielzahl von Oberlandesgericht-Terminen angesetzt werden, aber so gut wie keine stattfinden“, sagt Anwalt Ralph Sauer von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer.

Inzwischen gibt es kuriose Fälle. Vor dem Landgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt klagte eine VW-Kundin 2017 sowohl gegen ihren Händler als auch den Konzern. Die VW-Seite bot einen Vergleich an, die Frau lehnte ab. Trotzdem überwies ihr der Händler am 7. Februar 2018 den Kaufpreis von 36.097 Euro für ihren manipulierten Audi A1 zurück und zog dabei nicht einmal eine Nutzungspauschale ab. Warum? „Um die Kundenbeziehung durch einen länger andauernden Rechtsstreit nicht weiter zu belasten“, antwortete ein VW-Sprecher.

Der Fall ist ungewöhnlich. Doch regelmäßig, so zeigen die Akten, kämpft Volkswagen nun Rückzugsgefechte. Vor dem Landgericht Düsseldorf argumentierten die Konzernanwälte Anfang 2018, eine Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung liege eigentlich gar nicht vor. Sie setzten zu einer ausführlichen technischen Erläuterung an. Dann warfen sie dem Kunden vor, er könne seine Klage gar nicht richtig begründen. Der Kunde habe „nicht ausreichend substantiiert dazu vorgetragen, wer zu welchem Zeitpunkt von dem Einbau der Software überhaupt Kenntnis hatte“.

Wer diese Kenntnis hatte, wollte Volkswagen allerdings auch nicht sagen – und das Gericht dürfe solche Fragen auch nicht stellen. Das „liefe auf eine unzulässige Ausforschung hinaus“.

Das Gericht ließ den Vorstoß ins Leere laufen – und gab dem Kunden recht. Zwar könne man VW nicht zwingen, die Wissensträger im Konzern zu benennen, steht im Urteil. Aber: „Aufgrund des unzureichenden Bestreitens der Beklagten gilt der klägerische Vortrag als zugestanden, dass ein oder mehrere Vorstandsmitglieder von dem gesamten Sachverhalt Kenntnis hatten und dass der Softwareeinbau mit ihrem Wissen und Wollen erfolgte.“

Müller bezeichnet VW als „systemrelevant“

So weit ist es für Volkswagen also schon gekommen. Der Konzern muss sich vor Gericht nicht nur Vorträge über Anstand und Moral anhören, die Richter belehren die VW-Vertreter sogar in Sachen Unternehmensstruktur und Prozesslogik. Das Landgericht Dortmund hielt fest, es sei „nicht einsichtig, warum der Konzern in den Vereinigten Staaten von Amerika umfassende Schuldanerkenntnisse … abgegeben hat, wenn tatsächlich auf Vorstandsebene niemand von dem Softwareeinsatz gewusst hätte“.

All das zeigt: Für VW geht es in der Dieselkrise juristisch bergab. Jede Niederlage spricht sich herum und zieht neue Klagen nach sich. „Die Chancen steigen“, sagt Julius Reiter von der Kanzlei Baum Reiter & Collegen. „Es gibt einen ganz klaren Trend zugunsten der Kläger.“ Rechtsschutzversicherten rät er zum Gang vor Gericht – zumal sich die Lage für Dieselfahrer ja nicht bessere.

Tatsächlich sind die Kunden verängstigt wie nie zuvor. Ende Februar entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass Fahrverbote gegen Dieselautos zulässig sind. Der Wertverfall solcher Fahrzeuge hat sich beschleunigt, die Zahl der Fahrer, die auf ein Softwareupdate vertrauen, nimmt ab.

„Die Klagebereitschaft von VW-Kunden ist seit der Fahrverbotsentscheidung deutlich höher“, sagt Klägeranwalt Marco Rogert. Auch sein Kollege Markus Klamert von der Kanzlei KMP3G in München bestätigt das. Und es gibt reichlich Luft nach oben. 2,8 Millionen Diesel will Volkswagen per Softwareupdate nachrüsten. Sammelklagen wie in den USA sind zwar hierzulande nicht möglich. Doch Rechtsdienstleister versuchen auf alternativem Weg, Ansprüche von Kunden zu bündeln. Allein bei Myright haben sich 50.000 VW-Fahrer registriert.

Das sind Dimensionen, die große Fragen aufwerfen. Der Automobilclub ADAC schlug gerade vor, die Hersteller sollten doch das Dieselproblem per Hardware-Nachrüstung beheben. Diese brächte eine Reduzierung der Schadstoffausstöße um 70 bis 88 Prozent – dreimal besser als eine Lösung per Softwareupdate. VW-Chef Matthias Müller lehnte ab. Zu teuer. Die Umbaukosten lägen je nach Fahrzeugtyp bei 1500 bis 7000 Euro, sagte der Vorstandschef auf dem Genfer Autosalon. VW habe in den USA etwa 25 Milliarden Euro zahlen müssen. Weitere 17 Milliarden Euro, um Fahrzeuge allein in Deutschland nachzurüsten, seien nicht tragbar.

Zum Schluss sagte Müller noch etwas. Sein Konzern habe mehr als 600.000 Mitarbeiter, mehr als eine viertel Million davon in Deutschland. „Systemrelevant“ nannte der VW-Chef seinen Konzern, bevor er sich wieder aus Genf verabschiedete. Ein Wort, das die Bevölkerung aus der Finanzkrise 2008 kennt. Nur systemrelevante Banken, hieß es damals, dürften mit Steuergeldern gerettet werden. Aber die müssten es auch.

Gilt diese Logik auch für Autokonzerne? Es wäre ein seltsames Ende der Dieselaffäre. Die Kunden haben keinen Schaden, sagt Volkswagen. Doch um ihre Ansprüche zu befriedigen, hat der Weltkonzern nicht genug Geld.

Mitarbeit: Mona Fromm, Alina Liertz