Sparkassen und Volksbanken: Bank sucht Frau

Nur auf jeder 20. Top-Position sitzt bei den Sparkassen eine Frau.

Foto: HandelsblattFrankfurt. Kerstin Berghoff-Ising leitet bei der Sparkasse Hannover die Bereiche Organisation und IT, Personal, Revision und Compliance – und zählt damit in der Sparkassen-Finanzgruppe zu einer Minderheit. Sie gehört zu den wenigen Frauen im Vorstand eines der gut 400 öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute.

Bei den 50 größten Sparkassen Deutschlands gibt es genau 185 Vorstandsposten, nur zehn davon sind mit Frauen besetzt, wie eine Erhebung des Handelsblatts zeigt (Stand: Januar 2016). Der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder liegt damit bei 5,4 Prozent.

Mit einer Quote von 50 Prozent liegt die Sparkasse Hannover weit darüber: Sie hat mit Marina Barth noch eine zweite Frau im vierköpfigen Vorstand. „Die Entwicklung für Führungspositionen kostet Zeit. Bei der Sparkasse Hannover haben Kollegen bereits vor einigen Jahren gesagt: Wir wollen Frauen in der zweiten und perspektivisch in der ersten Führungsebene haben“, sagt Berghoff-Ising, die Ende 2014 in den Vorstand aufgerückt ist.

Vorständin bei der Sparkasse Hannover.

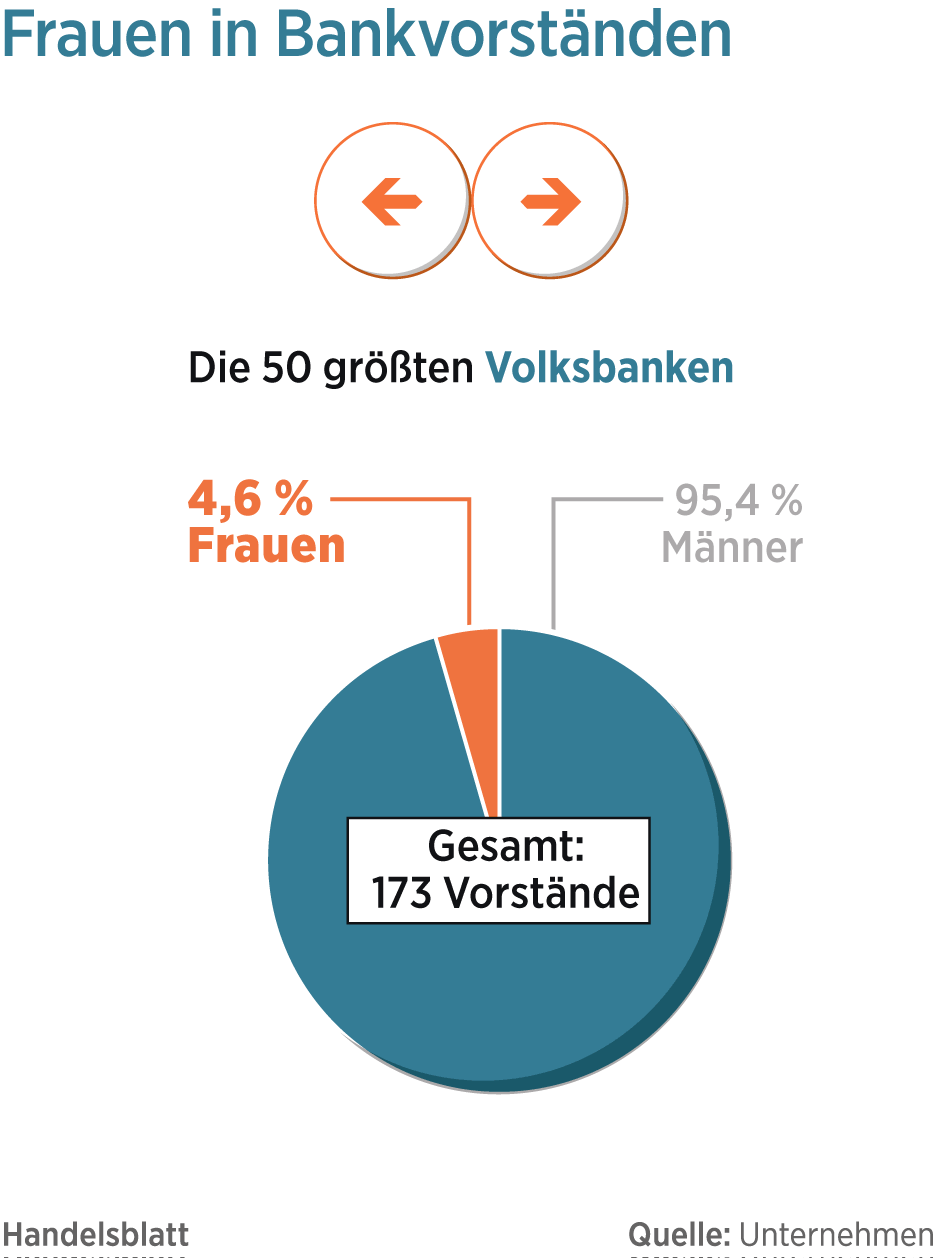

Foto: PRZeit, die sich viele andere Sparkassen offenbar bisher nicht genommen haben – auch Volks- und Raiffeisenbanken nicht. Sie unterbieten die Quote der Sparkassen sogar noch. Bei den rund 1 000 Geldhäusern beträgt sie 3,6 Prozent, hat der Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) berechnet. Für die 50 größten Genossenschaftsbanken, darunter auch Sparda-Banken und Spezialinstitute, liegt der Frauenanteil in den Vorständen bei gerade einmal 4,6 Prozent. Zu wenig, weiß auch der BVR. „Diese Zahl ist natürlich nicht befriedigend“, heißt es beim Verband.

Auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) gelobt Besserung: Es gebe den Willen und die Absicht, den Anteil zu erhöhen. „Ausdrücklich wünschen wir mehr Frauen in Führungspositionen“, sagt ein Sprecher. Für alle Sparkassen kam der DSGV vor gut einem Jahr auf eine Quote von 5,1 Prozent. Und das, obwohl von den Beschäftigten der Sparkassen gut 60 Prozent Frauen sind. Geht es um Führungskräfte in den Ebenen darunter, liegt der Anteil bei knapp 26 Prozent.

Doch ins Spitzengremium werden nur wenige Frauen berufen. Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon hatte vor drei Jahren die Devise ausgegeben, möglichst bald die Hälfte der frei werdenden Vorstandsposten mit Frauen zu besetzen. „Dann wäre ein Frauenanteil von mindestens 20 Prozent über alle Hierarchieebenen hinweg mittelfristig realistisch.“

Mit Quoten um fünf Prozent schneiden Sparkassen und Volksbanken schlechter ab als größere Geldhäuser. Einer Studie der Unternehmensberatung ZEB zufolge liegt der Frauenanteil in den Vorständen deutscher Banken insgesamt bei elf Prozent, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ermittelte kürzlich einen Anteil von 7,6 Prozent in den 100 größten Kreditinstituten. „Frauenförderung ist eine Frage von professionellem Personalmanagement und strategischer Planung. Größeren Häusern fällt die Umsetzung leichter“, sagt ZEB-Partnerin Katrin Lumma.

Doch tut sich die gesamte Branche schwer mit der Frauenförderung. „Generell hängen Banken an starren Vorstellungen, wie genau eine Position ausgestaltet sein soll“, sagt Lumma. Das gelte beispielsweise für Teilzeitmodelle, für die es bei Führungspositionen erst zaghafte Ansätze gebe.

Überhaupt rangiert das Thema Gleichberechtigung auf der Agenda deutscher Finanzhäuserunter „ferner liefen“, wie eine ZEB-Studie kürzlich ergab. Basis ist eine Umfrage unter 900 Bankern aus 579 Instituten. Bei der Frage, welche Probleme die Personalmanager im Alltag am stärksten beschäftigen, landete die Verbesserung der Aufstiegschancen weiblicher Banker nur auf dem vorletzten Platz. Damit hat sich gegenüber den Umfragen aus den Jahren 2011 und 2013 nicht viel getan. Damals stand Frauenförderung ganz am Ende der Prioritätenliste.

DSGV und BVR selbst verweisen auf wenige Wechsel in den Führungsriegen der Geldhäuser. Bei den genossenschaftlichen Banken fehle es „sehr häufig gänzlich an weiblichen Bewerbern“ für Vorstandsposten, sagt der BVR. Dies könne auch daran liegen, vermutet der Verband, dass für Mitarbeiter die Qualifikation zum Bankleiter mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und das zu einem Zeitpunkt, „zu dem die Familienplanung noch nicht entschieden ist.“ Auch die Präsenz in ländlichen Regionen führen die Kreditgenossen ins Feld: Abseits der Städte spielten „möglicherweise herkömmliche Familienstrukturen noch eine größere Rolle“, meint der Verband.

Einen Mangel an Bewerberinnen registriert auch Rolf Stokburger, Managing Partner des Personalberaters Boyden Deutschland: Bisher gebe es wenige Kandidatinnen für Vorstandsposten bei Sparkassen, genossenschaftlichen und auch privaten Banken. „Wichtig ist, dass Frauen, die in einem Bereich der Bank große Expertise haben, sich breiter aufstellen – auch damit sie von der Aufsicht als ausreichend qualifiziert betrachtet werden. Die Aufsicht ist sehr viel strenger geworden, wenn es um die Genehmigung für Vorstände geht“, sagt Stokburger. Der Personalberater rechnet aber mit „großen Veränderungen“. „Schon in fünf Jahren wird es sehr viel mehr Frauen in den Vorständen geben.“

Immerhin, bei einzelnen Geldhäusern gibt es Bewegung. Bei der Berliner Volksbank wird mit Marija Kolak bald eine Frau in den Vorstand einziehen. In der Führungsebene unter dem Vorstand ist hier der Frauenanteil 30 Prozent.

In diese Richtung will auch die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank), die größte Genossenschaftsbank nach den beiden Spitzeninstituten DZ und WGZ Bank. Sie will den Frauenanteil in der Führungsebene unterhalb des Vorstands bis Sommer 2017 von zehn Prozent auf 15 Prozent erhöhen; bis Sommer 2027 soll er 25 Prozent erreichen. „Die Förderung von Frauen in Führungsebenen ist für uns selbstverständlich“, heißt es bei der Apobank. Sie hat interne Förder- und Mentoringprogramme gestartet, um Frauen für Führungsaufgaben zu wappnen. Im Vorstand allerdings gibt es bisher keine Frau – und auch keine Zielgröße.

Andere große Genossenschaftsbanken gehen ähnlich vor: Der Vorstand der Sparda-Bank Baden-Württemberg ist nur mit Männern besetzt. Die Bank strebt über alle Führungspositionen hinweg eine Frauenquote von 30 Prozent an. Diese hat das Geldhaus heute – mit Ausnahme des Spitzengremiums – schon erreicht. In der dritten Führungsebene liegt der Anteil beispielsweise bei gut 40 Prozent.

Die Sparkasse Köln Bonn will den Frauenanteil in Führungspositionen ebenso erhöhen. Bisher sind in der Führungsebene unter dem Vorstand 16 Prozent der Posten mit Frauen besetzt, womit die Sparkasse ihr selbst gesetztes – eher wenig ehrgeiziges – Ziel erreicht. Über kurz oder lang dürfte mit Christiane Weigand eine Frau in den Vorstand aufrücken. Sie ist bisher Generalbevollmächtigte und gilt damit als Anwärterin auf einen Vorstandsposten.

Ein Katalysator für mehr Bewegung in diese Richtung könnte dabei von außen kommen. Banken stehen angesichts von Minizinsen, zunehmender Regulierung sowie Digitalisierung des Geschäfts unter Druck. Frauen als Chefs könnten dabei einen Vorsprung haben: Sie können die anstehenden Veränderungen innerhalb der Bank womöglich besser erklären und die Mitarbeiter mitnehmen: „Da unsere Branche in einem Umbruch ist und sich viel für die Mitarbeiter verändert, ist die passende Kommunikation wichtig“, ist Vorstandsfrau Kerstin Berghoff-Ising sicher.