Gastkommentar: Sicherheitsstrategie: Warum Deutschland sich damit so schwertut

Strategische Lagen können sich über Nacht verändern. Großmachtrivalitäten sind heute in einem Maße zurückgekehrt, wie es noch vor wenigen Jahren für undenkbar gehalten wurde. Kriege sind wieder führbar geworden.

Mit Putin sitzt ein Autokrat im Kreml, der seinem Machterhalt alles andere untergeordnet hat. Er wird alles tun, um in unübersichtlicher Lage Europäer und Amerikaner weiter auseinanderzutreiben, Uneinigkeit in Europa zu stiften und den Nahen Osten, so gut er kann, zu kontrollieren.

Auch wenn die Träume von amerikanischer Macht kurzzeitig aufflackern, so wird Trump, der Unberechenbarkeit zum Prinzip erklärt hat, dauerhaft Amerikas Position eher schwächen als stärken und die Tendenz des Landes, nach innen zu sehen, befördern.

Man muss in der Geschichte weit zurückgehen, wenn man eine ähnlich gefährliche Situation sucht wie die gegenwärtige. Sie ist vergleichbar mit der militärischen Gefahr während der großen Krisen in Berlin Anfang der 1960er-Jahre; mit dem Streit zwischen den Amerikanern einerseits und Briten und Franzosen andererseits während der Suez-Krise 1956 oder mit den Machtverschiebungen im Sommer 1945.

Deutschland tut sich historisch schwer mit einer Strategie

Die aktuelle Lage macht eine grundlegende politische Neubewertung nötig. Zum ersten Mal in der Geschichte der Nordatlantischen Allianz ist die Fortdauer der Allianzsolidarität infrage gestellt, und Europa muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wie der Kontinent notfalls ohne Anlehnung an Amerika seine Sicherheit bewahren kann.

» Lesen Sie auch: „Eine deutsche Atombombe würde uns unsicherer machen“

Wie im Kalten Krieg, so zeigt sich erneut der Kern der Sicherheitsproblematik Europas in der russischen Bedrohung und darin, dass die strategische Solidarität Europas mit Amerika nur als Teil eines globalen Mächtegleichgewichts vorstellbar ist.

Auch Deutschland muss sicherheitspolitisch grundlegend umdenken. Anzeichen dafür, dass das gegenwärtig erfolgt, sind spärlich. Die 2022 verkündete „Zeitenwende“ hat zwar zu einer militärischen Unterstützung der Ukraine geführt, aber keinen grundlegenden Mentalitätswandel in Deutschland und kein neues Verhältnis zum Militärischen erzeugt.

Nachkriegsdeutschland hat über große Strecken in der Außen- und Sicherheitspolitik so agiert, als ob es von grundlegenden strategischen Umbrüchen nur zweitrangig berührt würde. Das Nachdenken über Strategie ist in Deutschland weniger ausgeprägt als in anderen Ländern.

Militärstrategie kommt nicht in Diplomatenausbildung vor

Außen- und Sicherheitspolitik werden als zwei weitgehend unabhängig voneinander bestehende Aufgaben betrachtet und nicht als Teil einer Gesamtstrategie. In der Ausbildung der Streitkräfte nimmt Operationsgeschichte oder gar die Auseinandersetzung mit dem Einfluss nuklearer Waffen auf die Strategie der Abrüstung keine signifikante Rolle ein.

Bei der Diplomatenausbildung wiederum haben militärstrategische Inhalte bislang keine Rolle gespielt. Es fehlt die Fähigkeit zum vernetzten Denken. Auch Auswärtiger Ausschuss und Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag verzichten weitgehend auf die Möglichkeit gemeinsamer Sitzungen und Anhörungen.

Helmut Schmidt forderte schon in den 1960er-Jahren die Deutschen dazu auf, „die Lage der Welt, die Lage Europas und unsere eigene Lage methodisch zu analysieren, um unsere eigene politische und militärische Strategie zu fundieren“.

Aber die Ansätze sind bescheiden geblieben. Die Weißbücher zur Sicherheitspolitik - eine Idee von Schmidt - sind in unregelmäßigen Abständen erschienen.

Seit 2023 gibt es auch eine „Nationale Sicherheitsstrategie“, die jedoch mehr ein gehobener Koalitionsvertrag ist und den Namen „Strategie“ nicht verdient. Auf organisatorische Anpassungen wurde verzichtet.

Deutsche Politik liebt seit jeher den Kompromiss und sucht kleinste gemeinsame Nenner. Überlegungen für einen Nationalen Sicherheitsrat sind nie umgesetzt worden.

Im geteilten Deutschland war strategisches Handeln kaum möglich

Warum tun sich die Deutschen mit der Strategie so schwer? In den langen Jahren der Teilung war unter den Bedingungen der begrenzten Souveränität und der Abhängigkeit von den Supermächten strategisches Handeln nur sehr eingeschränkt möglich.

In den über 30 Jahren seit der Wiedervereinigung hat Deutschland seine neue Rolle nur zögernd angenommen. Vor allem mit dem militärischen Anteil der neuen Aufgaben hat Deutschland gefremdelt.

» Lesen Sie auch: Kampftruppe statt Schreibstube – Bundesrechnungshof fordert Reformen bei der Bundeswehr

Die Glaubenssätze von der Pflege einer Kultur der militärischen Zurückhaltung und das fortwährende Plädoyer für regelbasierte Ordnung haben den Blick für Realitäten verstellt.

Das Problem des Verhältnisses zwischen Staatsführung, Streitkräften und Gesellschaft ist bei allen öffentlichen Bekenntnissen zur Bundeswehr geblieben. Eine wirklich offene Diskussion der Probleme hat nicht stattgefunden. Dies bezieht sich etwa auf die militärischen Konsequenzen der Abschreckung und auf die Rolle von taktischen und strategischen Nuklearwaffen.

Es ist dabei vor allem übersehen worden, dass eine Tabuisierung des Militärischen zu strukturellen gesellschaftlichen Veränderungen geführt hat, die einer vollumfänglichen Integration der Soldaten in die Gesellschaft und des Militärischen in den gesamtpolitischen Zusammenhang entgegenstehen. Soldaten müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Dienst von Politik und Gesellschaft vollumfänglich gewürdigt wird.

Halbherzigkeit und strategische Inkonsequenz

Der Vorschlag, die strategisch nötige Wehrpflicht als Antwort auf die veränderte Sicherheitslage durch die Einführung eines Freiwilligendienstes zu lösen, steht genau für jene Halbherzigkeit und strategische Inkonsequenz.

Das Ziel von Strategie ist es, für Bedingungen zu sorgen, unter denen das staatliche System überleben und gedeihen kann. Dies setzt die Bereitschaft voraus, zu kämpfen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

Die systemischen Veränderungen müssen dabei so erfolgen, dass sie im Einklang mit dem Recht stehen und nicht selbst zu weiteren Umwälzungen führen.

Strategisches Handeln setzt voraus, dass man ein klares Ziel bestimmt. Diese Bestimmung erfolgte am klarsten in der Präambel des Grundgesetzes, wo es heißt: „in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“.

Daraus erwächst die Notwendigkeit, nationale Interessen im Einklang mit dem Ziel der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit definieren zu können. Es ist Aufgabe der strategischen Grundlagen, Vorgaben zu machen, auf denen ein entsprechendes politisches Programm fußen kann.

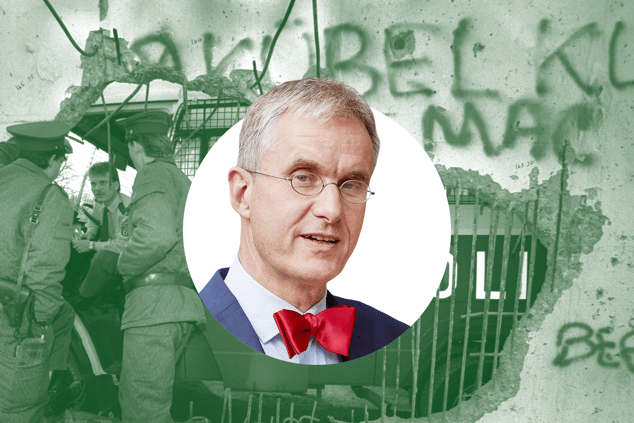

Der Autor: Ulrich Schlie ist Politikwissenschaftler und Historiker und seit 2020 Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn. Zuvor gehörte er über 27 Jahre dem deutschen Auswärtigen Dienst an.

Mehr: Streit über Manifest: Pistorius wirft SPD-Parteilinken „Realitätsverweigerung“ vor