Asiatika bei Nagel in Stuttgart: Was der Kaiser von China von seiner engsten Nebenfrau geschenkt bekam

Der büffelköpfige Buddha hat 34 Arme und 16 Beine. Der energische Bezwinger des Todes wird am 23. Juni in Stuttgart für 1 Million Euro aufgerufen (Ausschnitt).

München. Wie gelangte die fast ein Meter hohe Bronzefigur der büffelköpfigen Gottheit Vajrabhairava nach Europa? Das ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber wenn das Auktionshaus Nagel den energischen Bezwinger des Todes am 23. Juni in Stuttgart für 1 Million Euro aufruft, werden sich Chinas potente Sammler und Museumsdirektoren wahrscheinlich um die Rückkehr der mehr als 500 Jahre alten Figur ins Mutterland engagieren.

Der wirtschaftliche Aufstieg hat es China in den letzten Jahrzehnten häufig ermöglicht, kulturhistorische Lücken im eigenen Land mit Objekten aus alten europäischen Sammlungen zu schließen. Diese werden oft teuer, schließt doch ihr langer Verbleib in der Regel Fälschungen aus.

Die Götterfigur ist brisant. Eine Inschrift am Lotussockel lüftet jetzt erst die Herkunft der anspielungsreichen Bronze. Entstanden im Jahr 1473, dem neunten Jahr der Ming-Dynastie, stammt sie aus dem Kaiserlichen Anxi-Palast in Pekings Verbotener Stadt. Von dessen Ausstattung ist kaum etwas überliefert. Als einziges Zeugnis galt bislang eine Seidenstickerei im Shanghai-Museum. Sie stellt - wie die Bronze - den büffelköpfigen Buddha mit einer vergleichbaren Inschrift aus dem Jahr 1471 dar.

Jüngste Recherchen haben ergeben: Kaiser Chenghua erhielt sowohl das Textil wie auch die nun identifizierte Bronze wahrscheinlich von Bai Zhen. Sie war eine der engsten Nebenfrauen des Imperators und Mutter seines Thronerben. Das gegossene Datum auf der Bronze entspricht dem 26. Geburtstag des Herrschers.

„Ihre Bedeutung für die chinesische Geschichte ist vergleichbar mit der Wiederentdeckung eines vermissten Objekts aus dem Grünen Gewölbe“, sagt Nagels Asiatika-Experte Michael Trautmann im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Auf dem Auktionsmarkt tauchte die Skulptur mit zwei weiteren vergleichbaren Bronzen erstmals 1904 bei der Versteigerung der Pariser Sammlung Gumpel auf. Zuletzt befand sie sich in Schweizer Besitz. Die zwei anderen Buddha-Bronzen aus der Sammlung Gumpel kamen bereits 1999 und 2016 bei Sotheby‘s und Christie‘s auf den Markt. Laut Trautmann erzielten sie inklusive Aufgeld umgerechnet 8,5 bzw. 3,6 Millionen Euro.

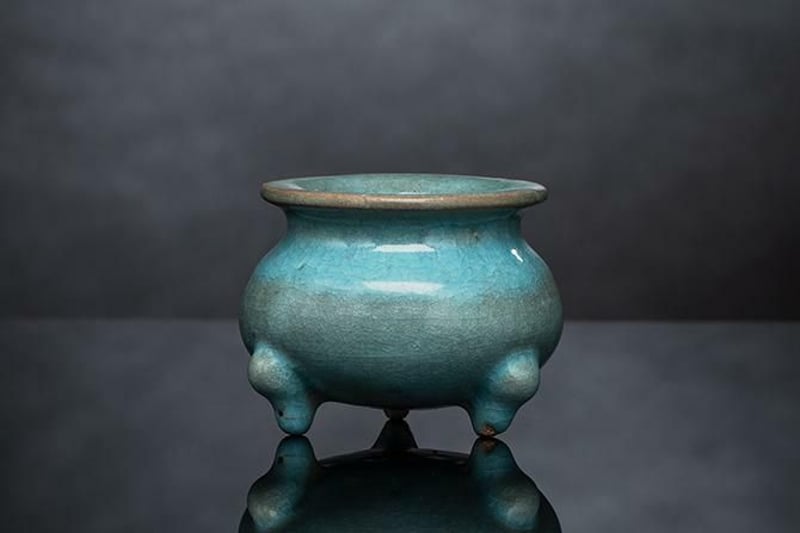

Das Gefäß entstand in China in der Ära der Nördlichen Song-Dynastie. Es befand sich ehemals in der Sammlung Elbrecht; 1987 wurde es von Anne Roselt in Köln erworben.

Nagel kann der Versteigerung der eindrucksvollen Buddha- Skulptur optimistisch entgegensehen. „Durch den jüngsten wirtschaftlichen Aufschwung ist die Stimmung exzellent,“ sagt der Kenner des Asiatika-Marktes. Gegenwind könnte den Bietern aus Fernost allerdings von zwei bedeutenden europäischen Museen entgegenblasen, die bereits ihr Interesse an der Rarität signalisiert haben.

Insgesamt ruft Nagel vom 23. bis 25. Juni rund 1500 Lose asiatischer Kunst auf, darunter auch eine getuschte Landschaft von Lin Fengmian aus dem Jahr 1946 zur Taxe von 30.000 bis 50.000 Euro. Eine Bergansicht von Pan Tianshou von 1947 soll mindestens 30.000 Euro einspielen. Große Preissprünge sind bei Nagel-Auktionen eben nicht nur für Millionenobjekte zu erwarten.

Mehr: Drehscheiben für Asiatika: „Das ist der zweite Möbelboom“: Chinas Sammler entdecken ihre Liebe zu Antiquitäten aus dem eigenen Land