Auktionsgeschäft: Der Streit um eine unbezahlte chinesische Vase endet

Der Rekordpreis für die Vase wurde nicht bezahlt.

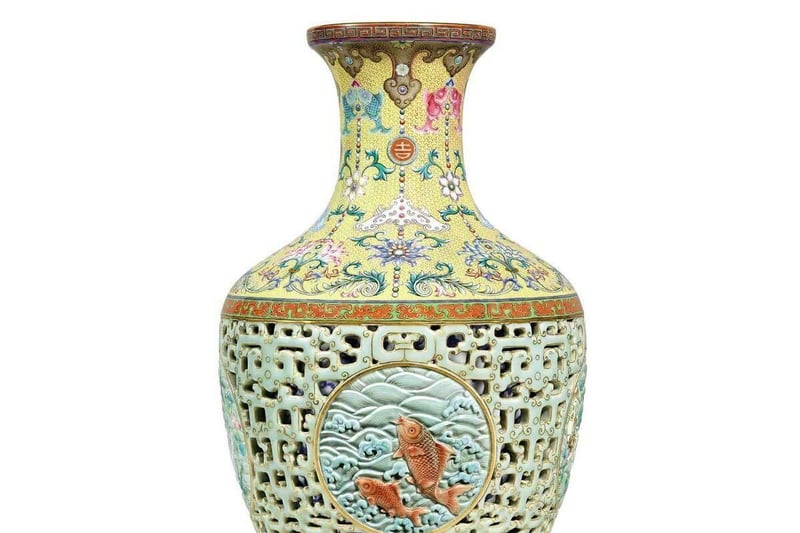

Düsseldorf. Es ist eine Geschichte von Leidenschaft, weltweiten Schlagzeilen für einen Londoner Provinzauktionator und sehr viel Geld. An deren Hintergründe erinnert sich, wer Sotheby‘s Ankündigung liest, dass die chinesische Vase aus dem Besitz des Kaisers Qianlong, die vier plastisch erhabene Fischmedaillons zieren, am 3. Oktober 2018 in Hongkong wieder unter den Hammer kommt.

Mit einem Zuschlagspreis in Höhe von 43 Millionen Pfund, das heißt einem Verkaufspreis, der mit Aufgeld 51,6 Millionen Pfund betragen sollte, ging die Vase aus dem 18. Jahrhundert im Jahr 2010 in die Auktionsannalen ein. Erst war es die Geschichte eines Weltrekords, dann die einer offenen Rechnung.

Denn der siegreiche Bieter, es soll sich um einen chinesischen Milliardär aus der Immobilienbranche handeln, wollte nur 43 Millionen Pfund Hammerpreis, nicht aber die Kommission für den Auktionator Peter Bainbridge bezahlen.

Es folgten Jahre der sanften Vermittlung, dann Prozesse. Schließlich bot ein Privatverkauf für den Einlieferer, den Rechtsanwalt Tony Johnson, und den Versteigerer einen Ausweg aus dem Dilemma. 2013 vermittelte das Auktionshaus Bonhams in Hongkong zwischen einem Interessenten aus Fernost und Bainbridge. Die Verkaufssumme habe zwischen 20 und 25 Millionen Pfund gelegen.

Mittlerweile hat sich die Hochpreisphase der Fantastillionen für Artefakte mit Provenienz aus dem chinesischen Kaiserhaus etwas abgekühlt. Sotheby‘s setzt vorsichtig einen Schätzpreis von 6,4 bis 9 Millionen US-Dollar an.

Doch die perfekt erhaltene Vase mit den Fischen auf einer raffinierten Netzstruktur könnte auch für Sotheby‘s ein gutes Geschäft werden. Denn die Vase spiegelt auch die enge Verbindung zwischen China und Europa. Um 1740 entstanden, nehmen die gemalten Blattranken eindeutig Formen aus dem französischen Rokoko auf. Ein frühes Beispiel für Globalisierung also.