Kommentar: In der Chipindustrie droht ein Subventionswettlauf

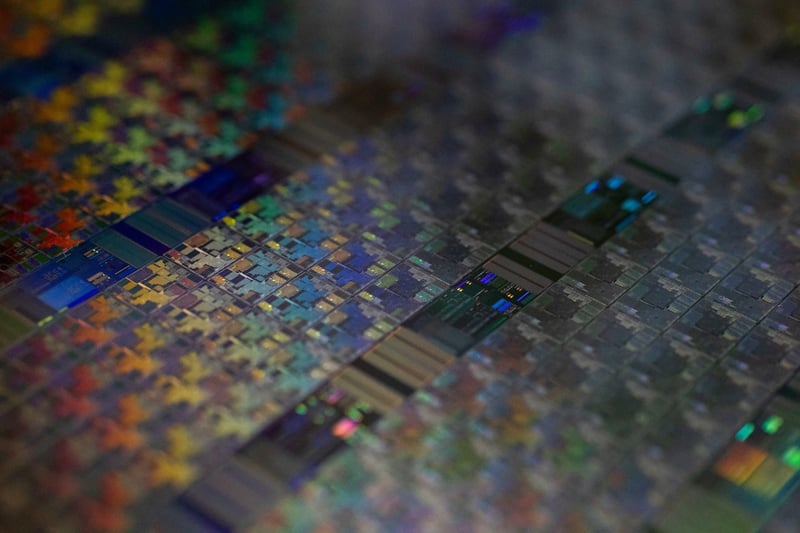

Die Produktion ist oft so aufwendig, dass sich ein Werk für einen Kontinent nicht rentiert. Es braucht den Weltmarkt.

General Motors, Caterpillar und Medtronic haben normalerweise nicht viel gemeinsam. Die einen produzieren Autos, die anderen Baumaschinen, und Letztere stellen Medizintechnik her. Vergangene Woche jedoch haben sich die drei Konzerne mit der US-Handelskammer und vielen amerikanischen Branchenverbänden verbündet. Ihr Ziel: Sie wollen vom neuen Präsidenten Joe Biden staatliche Fördergelder für Halbleiterfabriken in Amerika.

Deshalb haben sie einen Brief an Biden geschrieben. Darin fordert das Bündnis auch steuerliche Anreize für den Bau der Chipwerke in den USA sowie Investitionen in die Forschung.

Dass Milliarden für Fabriken fließen werden, ist gut möglich. Das hat der US-Kongress schon beschlossen. Nun muss Biden die Mittel nur noch freigeben – und gegebenenfalls über weitere Hilfen entscheiden.

Den US-Firmen ist es nicht zu verdenken, dass sie sich um öffentliche Gelder für die Chipindustrie bemühen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie empfindlich die globale Lieferkette ist. General Motors befürchtet, dass Engpässe bei Halbleitern das operative Ergebnis dieses Jahr um bis zu zwei Milliarden Dollar drücken könnten. Da liegt es nahe, sich für große, moderne Fabriken in der Heimat einzusetzen.

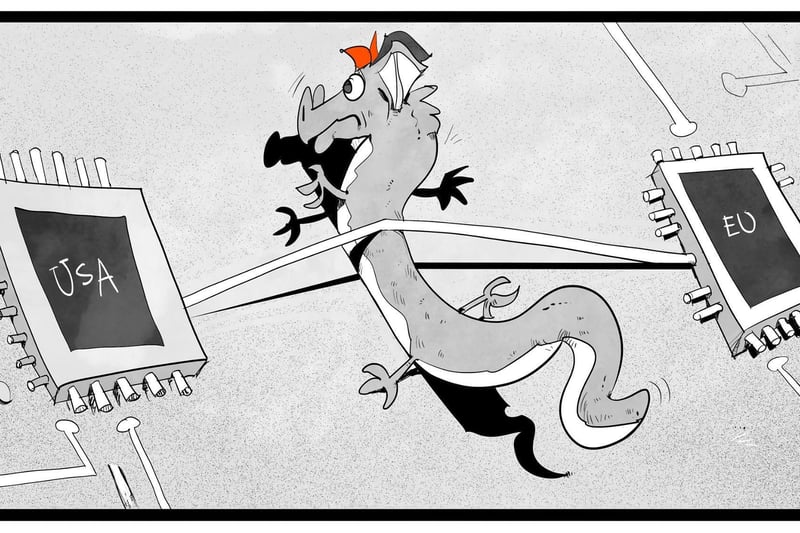

Biden aber sollte sich gut überlegen, wie und in welchem Umfang er auf die Forderungen eingeht. Es droht ein gewaltiger weltweiter Subventionswettlauf. Der dürfte nicht nur den Steuerzahlern teuer zu stehen kommen. Er könnte auch den Wettbewerb verzerren, weil das Kapital nicht dort eingesetzt wird, wo es am produktivsten ist. Sondern dort, wo die höchsten Zuschüsse zu bekommen sind.

Nicht nur Amerika ist drauf und dran, der Chipbranche unter die Arme zu greifen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat jüngst bis zu 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, damit Europa weniger abhängig von Lieferanten aus Übersee wird. Und damit nicht genug: China pumpt schon seit vielen Jahren Milliarden in die Industrie.

China wird sich nicht reinreden lassen

Die Volksrepublik wird sich nicht reinreden lassen in ihr Chipprogramm. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den Chinesen in den vergangenen vier Jahren eindrucksvoll vor Augen geführt, wie sehr sie abhängig sind von ausländischen Bauelementen. Daher werden sie die Industrie weiter fördern, wo es nur geht.

Europäer und Amerikaner allerdings sollten sich abstimmen – und Biden sollte seine wichtigsten Verbündeten aus Fernost mit ins Boot holen, also Japaner, Koreaner und Taiwaner. Es wäre ein wirtschaftlicher Wahnsinn, wenn jetzt überall auf der Erde neue Halbleiterfabriken entstünden. Häufig sind Chipwerke hochspezialisiert und lohnen sich nur für den Weltmarkt.

Am meisten wäre Chipherstellern und ihren Kunden geholfen, wenn sich die westliche Welt für freien Handel einsetzt. Dann lassen sich Größenvorteile erzielen, die sämtlichen Abnehmerbranchen zugutekommen. Es gilt auch, das geistige Eigentum noch konsequenter als bisher zu schützen – insbesondere gegenüber China.

Der Taiwaner Konzern ist der mit Abstand größte Auftragsfertiger weltweit.

Zugegeben, für Taiwan und Korea hat es sich bislang gelohnt, die Chipbranche hoch zu subventionieren. Der Taiwaner Konzern TSMC ist heute der mit Abstand größte Auftragsfertiger weltweit, Samsung und SK Hynix aus Korea dominieren das Geschäft mit Speicherchips.

Das heißt aber nicht, dass das ein Modell für die Zukunft ist. Vielmehr wären auch die Konzerne aus Korea und Taiwan gut beraten, näher an ihre Kundschaft in Europa und Amerika heranzurücken, statt im eigenen Land zu expandieren. Mit Werken auf anderen Kontinenten könnten sie ihren Abnehmern die Angst vor Lieferengpässen nehmen und gleichzeitig im Geschäft bleiben.

Mehr Kundschaft aus Europa

Die Regierungen in Europa und Amerika wiederum sollten Bedingungen schaffen, die für ausländische Chipinvestoren attraktiv sind. Das geht am besten, indem sie die bestehenden Cluster stärken: in Deutschland zum Beispiel Dresden und München. Sinnvoll sind auch der Ausbau der Universitäten und die Gewähr konkurrenzfähiger Strompreise für die energieintensive Branche sowie investitionsfreundlicher Steuern.

Dass Chipfabriken zuletzt vor allem in Asien entstanden, lag auch an den Kunden. Die Bauelemente wurden vor allem für Elektronik verwendet, die Arbeiter in riesigen Fabriken zusammenbauen: Handys, Notebooks, Bildschirme. Nun aber werden die Halbleiter auch immer häufiger genutzt für Industrieanlagen, für Flugzeuge und Fahrzeuge, für Geschirrspüler und Züge, kurzum für Waren, die im großen Stil in Europa und Amerika gefertigt werden.

Vielleicht braucht es daher gar keine so riesigen Subventionen, um die Chiphersteller zu Neubauten zu bewegen. Wenn der Markt erst einmal da ist, dann dürften auch die Anbieter kommen. Allerdings nur, wenn alle nach denselben Regeln spielen und die Subventionen nirgends überhandnehmen. Stellen sie das sicher, könnten Biden und die Europäer Milliarden an Fördergeldern sparen.

Mehr: PCs, Smartphones, E-Bikes: Fehlende Chips führen zu Lieferengpässen und steigenden Preisen