Handwerkskunst: Jenseits des Hamsterns: Acht Lieblingsstücke aus deutschen Manufakturen

Die Champagnerbecher-Kollektion Sip of Gold entfaltet den Geschmack des galantesten aller Getränke mal ganz anders.

(Foto: Sieger)

Hamburg. Wodurch zeichnen sich Lieblingsstücke eigentlich aus? Zunächst durch höchst unterschiedliche Schwärmereien: Auf der einen Seite findet sich die Erfüllung einer Sehnsucht in Form eines Luxusprodukts, das stolz in die Hand genommen und mit größtem Vergnügen genutzt wird.

Das zweite Narrativ ist eins von allen Regeln der Handwerkskunst. In kleinen und großen Manufakturen werden mit Bewusstsein für Tradition und mit viel frischem Unternehmergeist zeitlose Schönheiten geschaffen, in einer für die Ewigkeit gedachten Qualität. All das setzt spezifisches Wissen, Hingabe ans Detail, lange Erfahrung voraus – häufig über Generationen weitergegeben, immer aber von Menschen, die dem Wegwerfwahn echte Werte entgegensetzen.

Gemacht sind solche Objekte schließlich für Ästheten, „die sich ihr Leben möblieren wollen und nicht nur ihre Wohnung“, hat es Olaf Salié, Herausgeber des kürzlich erschienenen „Das große Buch der Manufakturen“, fein ausgedrückt. Für andere sind sie gleichsam eine Ode an die Fähigkeiten unserer Hände, und damit an die unseres Gehirns. Allein die Koordination des Daumens macht sich im Kopf genauso breit wie die der Beine. Da ist richtig was los.

In den Ateliers der niedersächsischen Porzellanmanufaktur Fürstenberg zum Beispiel braucht es bis zu 100 Hände und sechs Wochen Zeit, wenn einer Designer-Kollektion ein Unikat hinzugefügt wird. Denn es sind die Feinheiten, die das Unverwechselbare ausmachen.

Handmade in einer dieser Hochburgen filigranen Handwerks ist daher keinesfalls ein Trend, sondern steht für eine Welt voller Kunststücke, die nie aus der Mode kommen. Dem Nachwuchs sind sie unerschöpfliche Inspiration für moderne Meisterleistungen aus Design, Funktionalität, Nachhaltigkeit. Das nährt den Glauben, dass Handwerk „in diesen Zeiten“ eine Zukunft hat.

Sieger Design lässt die Champagnerbecher von Fürstenberg mit 24-karätigem Gold auskleiden.

(Foto: Sieger)

Denn die Sache mit dem goldenen Boden ist jedenfalls hierzulande eher schwierig geworden: Laut des Anfang Januar veröffentlichten „Länderindex Familienunternehmen – Emerging Markets“ verliert Deutschland als Wirtschaftsstandort weiter an Attraktivität für familiengeführte Firmen, zu denen oft auch mittelständische von immerhin 600 bis 700 Manufakturen zählen. Die Konkurrenz der Schwellenländer mit Billigimporten wächst kontinuierlich. Schon 2019 landete unsere Republik auf Rang 16 von 21 untersuchten Industrienationen, und damit auf dem schlechtesten Platz in der Historie des Ländervergleichs.

Auch deshalb haben es sich inzwischen mehrere Initiativen zur Aufgabe gemacht, das „bedrohte Kulturgut“ Handwerksstätte mit seinen hohen Ansprüchen zu repräsentieren, beispielsweise die Initiative Deutsche Manufakturen. Für alle, die Lust haben auf das eine oder andere langlebige Lieblingsstück weit jenseits von Konserven und Co.: Acht Beispiele für „Handmade in Germany“ aus vier Traditionshäusern, deren Namen im In- wie Ausland besonders klingen.

Roeckl München 1839

Als das Familienunternehmen im vergangenen Jahr 180-jähriges Jubiläum feiert, hat mit Annette Roeckl die sechste Generation längst jene Werte übernommen, die es seit jeher erfolgreich macht: die Fertigung von perfekt passenden Handschuhen aus weichem Leder von Tieren, die der Ernährung dienen – in erster Linie der nachhaltigen und verantwortungsbewussten.

Wie in den Gründerjahren werden die Materialien bis heute im französischen Tafelschnitt von Hand bearbeitet und gedehnt, bevor bis zu 24 maßgeschnittene Einzelteile mit maximal 2000 Stichen sorgfältig zusammengefügt werden – zu unverwüstlichen Begleitern in herrlichen Farben, gefüttert mit Kaschmir, Wolle oder Seide.

Roeckls Autofahrerhandschuhe sind aus den Häuten vom Haarschaf, Hirsch oder Peccary gefertigt.

(Foto: Roeckl)

Drivestyle: Sie heißen Como, Rom oder Lucca, sorgen für ein ziemlich lässiges Molto-Italiano-Momentum und sind wahlweise so extravagant oder spleenig wie ein Kultauto mit Holzlenkrad und patinierten Ledersitzen: die ungefütterten Auto- und Vespa-Handschuhe mit Knöchellöchern auf der Oberhand und einer Perforation auf der Unterhand, gearbeitet aus den Häuten vom Haarschaf, Hirsch oder Peccary, dem kleinsten der südamerikanischen Wildschweine. Dieses bemerkenswert geschmeidige Leder verstärkt durch seine Narben von Kämpfen und Verletzungen die Individualität des Modells noch. Ab 80 Euro.

Kurze schwarze Halbfinger-Handschuhe waren ein Markenzeichen Karl Lagerfelds. Die Roeckl-Version ist auf weltweit 40 Exemplare limitiert.

(Foto: Roeckl)

Tribute to Karl: Bis zum vorletzten Tag hat er gearbeitet, immer wieder auch in kurzen schwarzen Halbfinger-Handschuhen. Als Hommage an den großen Karl Lagerfeld hat Roeckl zu seinem ersten Todestag Mitte Februar dieses Jahres eine Nobelversion kreiert: aus extraweichem Nappaleder, für Männer und Frauen, mit Kettensaum. Das heißt, überall dort, wo es geht, verbindet feines Lederband eine silberne Panzerkette mit dem Saum aus Lochnieten. Ein Schmuckstück, limitiert auf 40 Exemplare weltweit. 249 Euro.

Güde – die Messer. Solingen 1910

Ohne ein scharfes Messer regiert der stumpfe Dilettantismus, sagen sie bei Güde. Wer wollte ernsthaft widersprechen, schließlich entscheidet auch präzises Schneiden darüber, ob gut oder besser gekocht wird. Was Könner schätzen, lässt sich im Zusammenhang mit der Traditionsschmiede auf einen Nenner bringen: Aus kompromissloser Materialqualität, kleiner Stückzahl, ikonischer Klassik wird Gebrauchskultur im besten Sinne.

Mehr noch, wer bei einer Führung erlebt, wie in 55 manuellen Arbeitsgängen schnittige Klingenkunst für die gute Küche entsteht, wird entdecken: der Stahl, das Schmieden, Härten, Schärfen und das Sortiment – die Werkstoffe werden immer wieder neu interpretiert und begleiten die Entwicklung des Messers seit der Eisenzeit. In der Klingenstadt Solingen sowieso.

Und dann die Geschichten. Zum Beispiel, wenn Griffe aus dem Holz venezianischer Gondelpfähle sind oder von bis zu 1500 Jahre altem Wüsten-Eisenholz oder vom afrikanischen Grenadill-Holz, aus dem wegen seiner speziellen Eigenschaften auch Musikinstrumente hergestellt werden. Der Ingenieur Karl-Peter Born, Enkel von Franz Güde – dem Erfinder des Wellenschliffs für das Brotmesser –, treibt das „Erlebnis Schneiden“ in vierter Generation auf die Spitze, indem er die Klassiker seit 2006 um Messerserien und Unikate erweitert, die regelmäßig ernstzunehmende Design-Preise gewinnen.

Beim geschmiedeten Güde-Messer ergibt sich die richtige Handhabung von selbst.

(Foto: Güde)

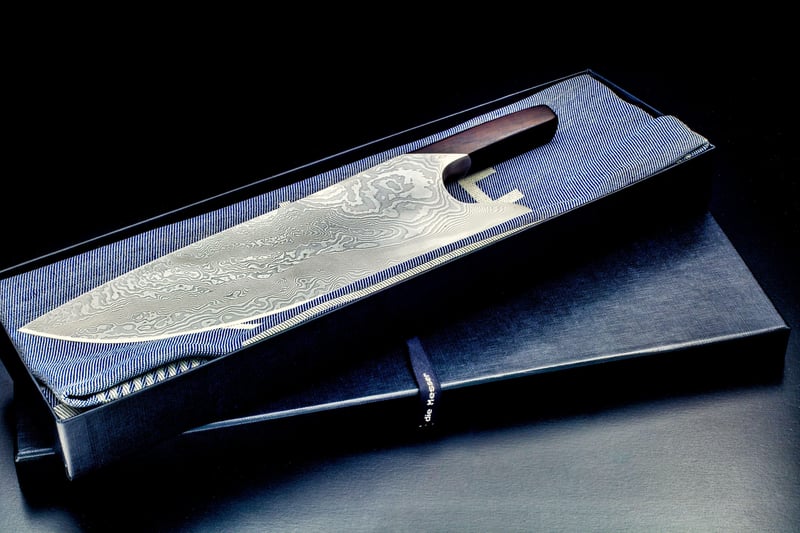

The Knife: „Mit diesem Messer haben wir das Schneiden revolutioniert“, ist zu lesen. Das war 2015 und Kundenstimmen bestätigen es. Zunächst aber einfach anschauen. Unentwegt. Der fließende Übergang zwischen der auffällig großen Klinge mit dem breiten Rücken und dem kurzen Griff ist nur bei einem geschmiedeten Messer zu realisieren. Die Sonderedition aus über 300 Lagen Damaststahl mit einem Grenadill-Griff lässt sich wohl nicht anders bezeichnen als vollkommen. Die richtige Handhabung ergibt sich von selbst, dennoch gibt es dafür, für die Pflege und Aufbewahrung dieser wie vier weiterer Ausführungen eine Anleitung. 2400 und 340 Euro.

Der Anspruch der Serie: möglichst viele Anwendungen mit möglichst wenigen Klingenformen zu ermöglichen.

(Foto: Güde)

Messer des Jahres 2019: Die Fortsetzung von The Knife heißt Synchros. Das Messer nimmt die Formensprache auf, orientiert sich aber an der Hand, nicht an der Klingenlänge – synchronisiert Hand und Messer sozusagen. Der Anspruch an die Serie aus vier Teilen mit dem immer gleichen Griff aus geflämmter Eiche lautet: möglichst viele Anwendungen mit möglichst wenigen Klingenformen ermöglichen. Vom Verband Deutsche Manufakturen eV gab es dafür die Auszeichnung als Manufakturprodukt des Jahres 2019. Ab 195 Euro.

Fürstenberg 1747

Es war einmal, da brachten Braunschweiger Prinzessinnen das Porzellan mit dem royalblauen „F“ als Mitgift an die Königshöfe nach London oder St. Petersburg. Heute ist das Schlossensemble im Weserbergland sagenhafte Kulisse für Ihre Hochzeit. Vorher aber ist es ein Muss, sich die wechselvolle Geschichte der Manufaktur Fürstenberg in Form mehrerer tausend Exponate im riesigen Vitrinenkabinett des Museums erzählen zu lassen – und überhaupt: sich durch diesen magischen Ort treiben zu lassen, der nach Meißen zweitälteste Produktionsstätte Deutschlands ist.

Gegründet von Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, seit Ende 2019 im Besitz des Landes Niedersachsen und seit 2005 engagiert unterstützt vom Freundeskreis Fürstenberger Porzellan, setzt man sich bis heute intensiv mit Qualität, Eleganz und jeweiligem Zeitgeist auseinander – für Geschirrserien ebenso wie für individuelle Stücke von Vasen bis Wandleuchten.

Damals wie jetzt prägen renommierte Designer, Modelleure und Porzellanmaler das Wirken in der Manufaktur, viele der 98 Mitarbeiter haben vor Jahrzehnten ihre Ausbildung hier absolviert. So können auch die Ansprüche der Fünf-Sterne-Hotellerie von Amsterdam bis Abu Dhabi bedient werden. Beim Entwickeln entsprechender Tafelkultur für die Hochküche vertraut man wiederum gelegentlich auf die Sinne von Meistern wie Sven Elverfeld (Aqua, Wolfsburg), Nils Henkel (Burg Schwarzenstein, Rheingau) oder dem Berliner Tim Raue.

Diese Champagnerbecher funkeln außen durch ein Spiel von Geometrien in schwarz-weiß.

(Foto: Sieger)

Flüssiges Gold: Wer glaubt, dass das wohl galanteste aller Getränke seine Sinnlichkeit allein in einem Stilglas entfaltet, kennt sie nicht – die 34 Modelle aus der Champagnerbecher-Kollektion Sip of Gold. Inspiriert von einem klassischen Kelch lässt die Agentur sieger design ihre Preziosen in Fürstenberg aufwendig von Hand fertigen. Mit einer Wandstärke von zwei Millimetern funkeln sie innen 24-karätig und außen in Reliefs oder einem Spiel von Geometrien in weiß, schwarz, schwarz-weiß, platin, kobaltblau. Auch an die Freunde von fröhlich bunten Comic-Figuren wird gedacht. Wie geschaffen für den Satz der Stunde: „Keep calm and drink Champaign“. 139 Euro.

Fürstenbergs Touché-Serie wurde mehrfach mit Design-Awards prämiert.

(Foto: Fürstenberg)

Für Puristen: Aus der weißen Becherserie Touché einen Espresso, Kaffee, Tee oder Kakao zu trinken heißt: Die Vorfreude gilt der Schwerelosigkeit. Und der Haptik. Dann dem ersten Schluck. Auf einer federleichten Scherbenstärke von 1,2 bis 1,5 Millimetern wollen zunächst der Fischschwarm, die Languste, der prächtige Krake erfühlt werden (Touché La Mer). Oder eines der Tiere aus dem chinesischen Horoskop (Touché Zodiaque). Handschmeichelnd auch: Das pure Zarte der matt polierten Außenseite, so ganz ohne Relief (Touché). Mehrfach mit Design-Awards prämiert, ab 45 Euro.

Faber-Castell since 1761

Stifte für die Welt. Ob fürs ABC, für Einkaufszettel, Entwurfsskizzen oder Weltliteratur: Was Künstler und Lebenskünstler zum Schreiben, Zeichnen und Gestalten spätestens seit Schulbeginn so brauchen, ist mit keinem Namen enger verbunden als dem der Grafen von Faber-Castell. Rund zwei Milliarden holzgefasste Stifte pro Jahr aus eigenem nachhaltigen Baumbestand in Brasilien und etwa 8000 Mitarbeiter in klimaneutralen Fertigungsstätten rund um den Globus machen das Unternehmen zum weltgrößten Hersteller von Blei- und Buntstiften.

Was einst als Verkauf auf dem Nürnberger Markt begann, hat dem Haus in achter Generation mit Stammsitz in Stein bei Nürnberg 2017/18 einen Umsatzrekord von 667 Millionen Euro beschert. Zu verdanken ist die hohe Auslastung in der Fertigung besonders dem anhaltenden Kundenwunsch nach „analoger kreativer Beschäftigung“ in Zeiten maximaler Vernetzung. Auch so geht Stressabbau: mit Minenfarbe, Außenfarbe, 16 Härtegraden.

Die Strahlkraft des Bleistifts bildet einen markanten Kontrast zum schwarzen gerillten Holzschaft.

(Foto: Faber-Castell)

Perfektion in Roségold: Spitzt, schreibt und radiert. Der Perfekte Bleistift ist der Inbegriff des effizienten Schreibutensils: Ein Anspitzer ist in der Schutzkappe integriert, die zugleich als Verlängerung dient; ein austauschbarer Radiergummi findet sich unter der Endkappe. Mit der Luxusvariation in 18 Karat Roségold wird das Herzstück der Graf von Faber-Castell Collection sozusagen gekrönt. Die Strahlkraft bildet einen markanten Kontrast zum schwarzen gerillten Holzschaft. 350 Euro.

Karl Lagerfeld legte die Auswahl und Anordnung selbst fest.

(Foto: Faber-Castell)

Die Karlbox: Zeichnen war für ihn wie atmen und schreiben, am liebsten nutzte Karl Lagerfeld Albrecht Dürer Künstleraquarellstifte. Die Karlbox enthält die 120 Farben der Palette. Und dazu: alle traditionellen Werte von Faber-Castell. 2016 haben Lagerfeld und das Unternehmen eine Sammlung von 350 Mal- und Zeicheninstrumenten präsentiert, in einer tiefschwarzen Holzbox, die an einen chinesischen Hochzeitsschrank erinnert. Die Kreiden, Tusche-, Blei-, Farb- und Pastellstifte sind in herausnehmbaren Schubladen farblich sortiert; ergänzt werden sie von einem Aquarellpinsel und faltbaren Wasserbecher. Lagerfeld hatte die Auswahl und Anordnung selbst festgelegt. Die Auflage der Box ist limitiert, einzeln nummeriert und enthält ein Echtheitszertifikat. 2500 Euro.

Mehr: Handwerkskurse sind schöpferische Meditation – auch für Manager.