Kommentar: Merkel übt zu leise Kritik an China

Die Führer der Welt treffen sich in Corona-Zeiten virtuell: Bundeskanzlerin Merkel bereitet sich auf die erste Davos-Video-Konferenz vor.

Niemand kann Angela Merkel geostrategische Sprunghaftigkeit oder außenpolitischen Wankelmut vorwerfen. Die Kanzlerin hält Kurs, gegen alle Widerstände. Nur hat sie leider in der Chinapolitik einen Irrweg eingeschlagen.

In einem Videochat auf dem digitalen Davos-Gipfel stellte Merkel einmal mehr klar, dass sie nichts davon hält, Europa zum Teil der Großmachtkonfrontation zwischen China und den USA werden zu lassen. „Ich persönlich wünsche mir, dass wir nicht zu einer Blockbildung kommen“, betonte sie. „Also, wenn man sagt, hier sind die USA, hier ist China, und dann gruppiert sich um jede Gruppe etwas“, sei das „überhaupt nicht das europäische Selbstverständnis“.

Merkel will einen Rückfall in die Logik des Kalten Kriegs verhindern. Das klingt nobel. Doch ob die Kanzlerin nun will oder nicht: Die Welt steuert auf eine internationale Konstellation zu, die durchaus den Charakter einer neuen Systemrivalität hat. Der Konflikt zwischen den USA und China wird nicht primär um Einflusszonen, Marktanteile und Hegemonialansprüche geführt, um Dinge also, die Europa nur indirekt berühren.

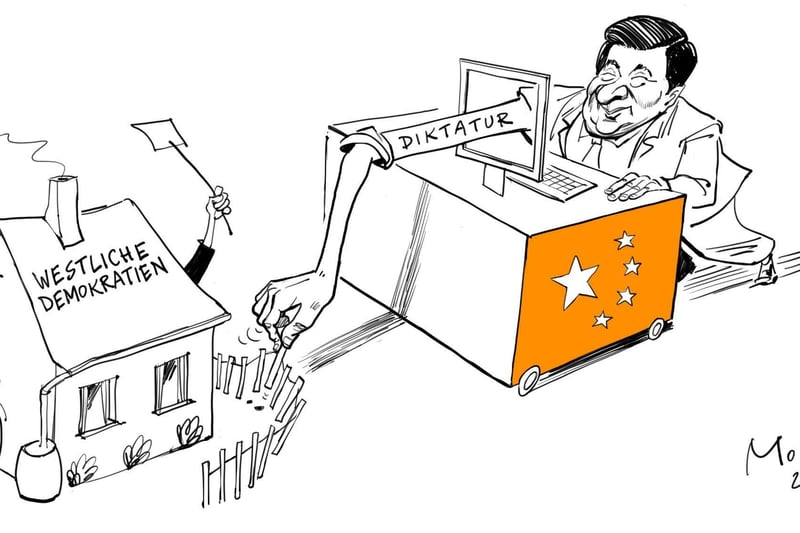

Im Kern geht es um die Selbstbehauptung der Demokratie gegen einen technologisch hochgerüsteten Autoritarismus, der den Anspruch erhebt, die überlegene Staatsform zu sein. Im neuen Wettbewerb der Werte kann, ja darf Europa nicht neutral bleiben. Chinas KI-gestütztes Überwachungsregime ist mit dem europäischen Freiheitsverständnis genauso wenig kompatibel wie mit dem der Amerikaner.

Die gute Nachricht ist, dass die neue US-Regierung den Europäern die Hand ausstreckt. Präsident Joe Biden wirbt für eine Allianz der Demokratien, eine „vereinte Front von Freunden und Partnern gegen Chinas missbräuchliches Verhalten“.

Merkel dagegen hielt im Davos-Chat ein Plädoyer für Multilateralismus – ein Begriff, der auch zu den Lieblingsvokabeln von Chinas Machthaber Xi Jinping zählt. Nichts fürchtet Xi mehr als ein breites internationales Bündnis zur Einhegung seiner machtpolitischen Ambitionen. Daher die Lippenbekenntnisse zur globalen Zusammenarbeit.

Als Beispiel für gelungene Kooperation nennt Merkel das Investitionsabkommen mit China. Gerade auf deutsches Drängen hin hatte die EU zum Jahreswechsel eine Übereinkunft mit China gefunden. Im letzten Moment hatte Peking Zugeständnisse beim Marktzugang gemacht.

Warum, lässt sich in chinesischen Staatsmedien nachlesen – um einem Schulterschluss der EU mit der Biden-Regierung entgegenzuwirken. Diese Form der Arbeitsteilung – Amerika macht Druck, Europa profitiert – kann dauerhaft nicht funktionieren. Für diese Erkenntnis braucht es keinen America-first-Ideologen wie Trump.

„Hat Europa die Ratschläge Otto von Bismarcks vergessen?“, fragt das US-Magazin „The Atlantic“. Der deutsche Reichskanzler habe gewusst, dass es besser sei, „in einer Welt von dreien einer von zweien zu sein“. In Washington, zunehmend aber auch innerhalb der EU entsteht der Eindruck: Die Bundesregierung wolle Europa eine Chinapolitik aufdrücken, die sich vor allem am Wohl deutscher Großkonzerne orientiert. Ein Misstrauen, das Berlin nicht ignorieren darf.

„Ich denke, dass China sich in die richtige Richtung bewegt“

Aussagen führender Wirtschaftsvertreter machen die Dinge nicht besser. „Ich denke, dass China sich in die richtige Richtung bewegt“, sagte VW-Chef Herbert Diess im Davos-Chat allen Ernstes. Er meinte die Investitionsbedingungen in der Volksrepublik. Doch es erfordert eine bemerkenswerte politische Blindheit, ein Regime für Fortschritte zu preisen, das für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren und die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong international in der Kritik steht.

Gewiss, schob Diess noch hinterher, die Demokratie in China komme nicht voran. „Aber mit dem Land Handel zu treiben, miteinander zu kommunizieren, dort aktiv zu sein ist viel besser, als sich herauszuziehen aus China.“ Der Abschied vom alten Dogma „Wandel durch Handel“, das nur noch der Bemäntelung von Gewinninteressen und der Beruhigung des eigenen schlechten Gewissens dient, fällt erkennbar schwer. Doch es ist höchste Zeit, Deutschlands Chinapolitik auf eine solidere Grundlage zu stellen.

In Berlin wird in diesen Tagen viel darüber gesprochen, wie man mit der Biden-Regierung zusammenarbeiten könne. Als besonders gute Transatlantiker wollen sich Merkels Parteifreunde Paul Ziemiak und Ralph Brinkhaus auszeichnen – und bieten den USA eine Wiederbelebung von Freihandelsverhandlungen an. Als ob Biden daran interessiert wäre. Das Verhältnis zu China ist für ihn die entscheidende Frage.

Anknüpfungspunkte gibt es durchaus: „Wir sind uns mit den USA einig, dass sich China zu einem systemischen Rivalen entwickelt“, schreibt die Unionsfraktion in einem neuen Positionspapier zur transatlantischen Zusammenarbeit.

Was fehlt, ist, dass auch die Bundesregierung auf Biden mit einem Angebot für eine gemeinsame Chinapolitik zugeht. Das ist die Aufgabe der Kanzlerin. Dass sie im Davos-Plausch lieber Xi für sein fadenscheiniges Bekenntnis zum Multilateralismus lobte, deutet leider nicht darauf hin, dass Merkel diese Einschätzung teilt.