Pläne zu Arbeitslosengeld, Rente und Vermögensteuer: Die sieben Verheißungen des Martin Schulz

Schulz will die Arbeitsmarktreformen zurückdrehen.

dpa

1. Länger Arbeitslosengeld zahlen: Weg mit der Angst vor dem Absturz

Status quo

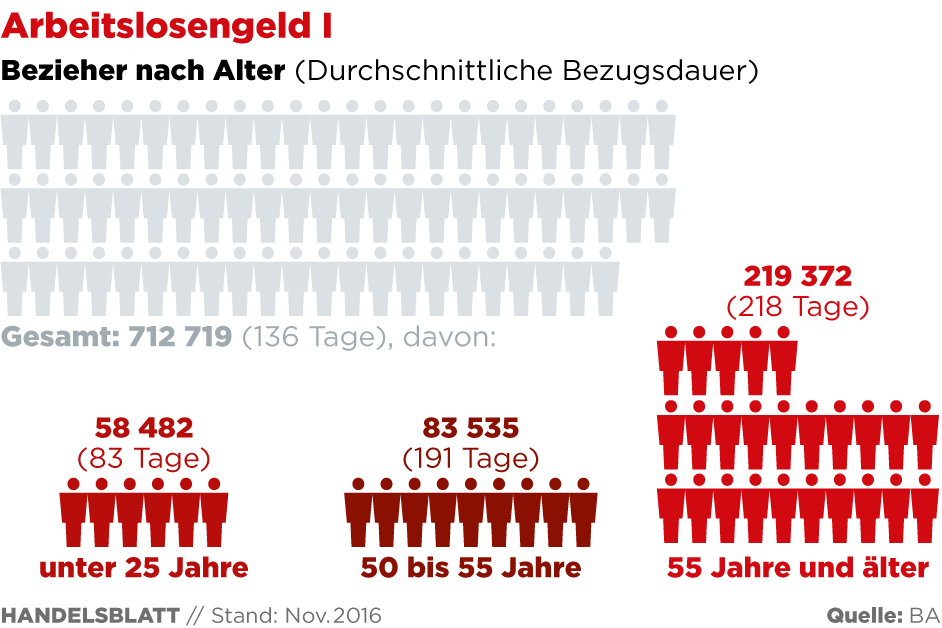

Schulz will vor allem ältere Beschäftigte, die ihren Job verlieren, vor dem raschen Absturz in Hartz IV bewahren und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes verlängern. Damit greift er eines der Kernelemente der Hartz-Reformen an. Gab es bei Jobverlust früher bis zu 32 Monate lang Arbeitslosengeld, das sich am vorherigen Verdienst orientierte, ist für unter 50-Jährige jetzt – abhängig von den geleisteten Beitragszahlungen – spätestens nach zwölf Monaten Schluss. Über 50-Jährige können 15 Monate lang Arbeitslosengeld beziehen, mit steigendem Alter erhöht sich auch die Anspruchsdauer bis auf maximal 24 Monate. Gezahlt werden 60 Prozent des durchschnittlichen Bruttogehalts in den zwölf Monaten vor dem Jobverlust, von dem aber eine Sozialversicherungspauschale, Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag abgezogen werden. Bei Arbeitslosen mit Kindern werden 67 Prozent gezahlt.

Ein kinderloser, nicht verheirateter, 45-jähriger Durchschnittsverdiener mit 3.600 Euro brutto im Monat hätte heute Anspruch auf 1.300 Euro Arbeitslosengeld. Hat er nach zwölf Monaten keinen neuen Job gefunden, rutscht er in Hartz IV und bekommt noch 409 Euro im Monat plus Miete und Heizkosten. Im November 2016 erhielten knapp 713.000 Empfänger Arbeitslosengeld, davon waren knapp 43 Prozent 50 Jahre und älter.

Was bringt es?

Schulz nennt die Gerechtigkeit als Argument: Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge gezahlt haben, hätten bei Jobverlust auch ein Recht auf entsprechenden Schutz und Unterstützung. Auch sollen sie mehr Zeit bekommen, einen ihrer Qualifikation angemessenen Job zu finden. Was Schulz verschweigt: Über 50-Jährige mit langen Beitragszeiten werden ja heute schon bessergestellt als die Jüngeren. In diesem Punkt hatte die erste Große Koalition unter Angela Merkel die Hartz-Reformen schon im Jahr 2008 entschärft.

Kritiker wie der Arbeitgeberverband BDA bemängeln, dass eine längere Zahldauer des Arbeitslosengeldes den Anreiz senkt, sich einen neuen Job zu suchen – gerade für Ältere. Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat die kürzere Bezugsdauer tatsächlich dazu geführt, dass Arbeitslose schneller eine neue Beschäftigung aufgenommen haben – wenn auch häufig im Niedriglohnsektor. Gar nicht helfen würde eine Reform Beschäftigten, die sich von Job zu Job hangeln und nur unregelmäßig in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Fast jeder vierte Beschäftigte, der arbeitslos wird, bekommt statt Arbeitslosengeld heute direkt Hartz IV.

Was kostet es?

2015 haben 454.000 Arbeitslosengeld-Bezieher ihren Leistungsanspruch voll ausgeschöpft. Angenommen, an alle wäre der damals geltende Durchschnittssatz von 887 Euro im Monat ausgezahlt worden, hätte eine Verlängerung der Bezugsdauer um drei Monate die Arbeitslosenversicherung theoretisch 1,2 Milliarden Euro gekostet. Für die Bundesagentur für Arbeit (BA), die 2016 knapp 14,5 Milliarden Euro Arbeitslosengeld auszahlte, wäre das zumindest mittelfristig zu verschmerzen. Die Behörde sitzt auf Rücklagen von 11,4 Milliarden Euro.

Die Volkswirtschaft käme es aber teuer zu stehen, falls eine längere Bezugsdauer wirklich die Arbeitsaufnahme Älterer behindert und diese dauerhaft in Hartz IV oder teure Frühverrentungsprogramme rutschen. Dem erklärten Ziel, die Erwerbsbeteiligung Älterer zu erhöhen, um mehr Geld in die Rentenkasse zu bekommen und Fachkräftemangel zu begegnen, liefe dies zuwider. Frank Specht

2. Prekäre Beschäftigung: Schluss mit dem Vertrag auf Zeit

Deutsche Betriebe sind auf Aushilfen angewiesen.

action press

Status quo

Geht es um prekäre Beschäftigung, hat Martin Schulz vor allem befristete Jobs im Blick. Gerade junge Leute bekämen oft nur einen Vertrag auf Zeit, kritisiert der SPD-Kanzlerkandidat, das sei schlecht für die Lebens- und Familienplanung. 2015 waren laut Statistischem Bundesamt 17,9 Prozent der 25- bis 35-Jährigen befristet beschäftigt, 1991 lag die Quote noch bei 8,4 Prozent. Lässt man das Alter außen vor, hatte zuletzt aber lediglich rund jeder zwölfte Arbeitnehmer nur einen Zeitvertrag – gut jeder dritte davon unfreiwillig. Die Befristungsquote liegt seit Jahren zwischen acht und knapp neun Prozent.

Besonders verbreitet sind Befristungen im öffentlichen Dienst, vor allem Zeitverträge für Wissenschaftler treiben die Statistik nach oben. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhielten sechs von zehn neu eingestellten Staatsdienern 2014 nur einen Zeitvertrag. In der Privatwirtschaft waren es 40 Prozent. Wie Schulz fordern deshalb auch die Gewerkschaften ein Ende der sachgrundlosen Befristungen. Das Thema stand mit auf der Agenda der jüngsten Tarifrunde der Länder.

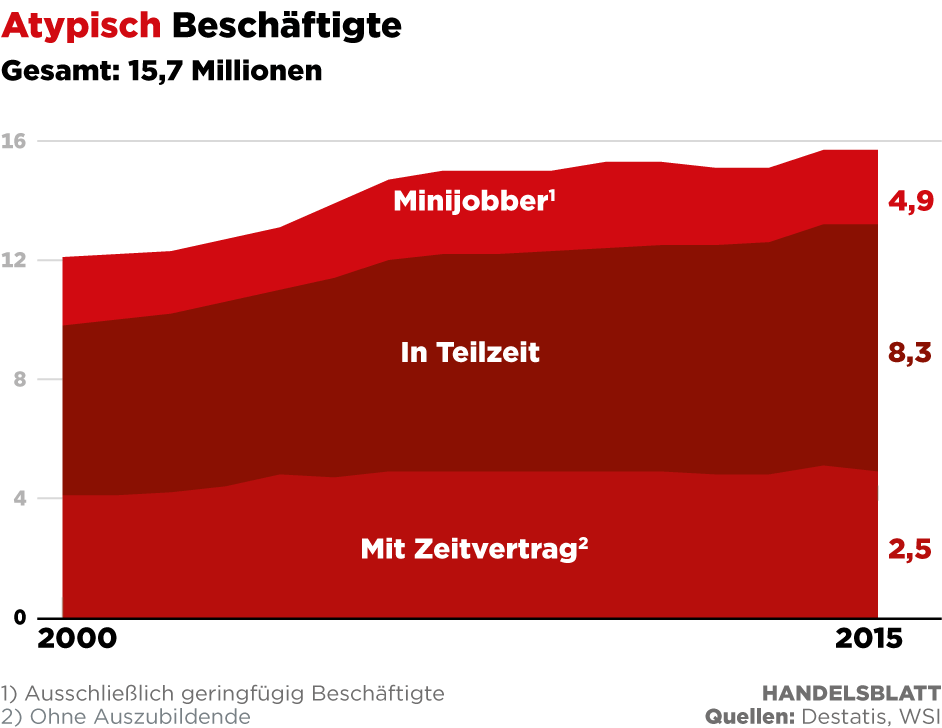

Schulz hat aber nicht allein die Zeitverträge im Blick, sondern auch Teilzeitbeschäftigte, Leiharbeiter oder Minijobber. Der SPD-Kanzlerkandidat beklagt, dass diese „atypischen“ Jobs stark zugenommen haben. Tatsächlich hat die Zahl seit Inkrafttreten der ersten Hartz-Reformen 2003 von 6,2 auf zuletzt 7,5 Millionen zugelegt. Ungleich stärker gewachsen ist aber die Zahl der Vollzeitjobs. Der Anteil der „atypisch“ Beschäftigten an allen Erwerbsfähigen lag 2015 bei 14 Prozent und damit auf dem Niveau des Jahres 2006. Der Anteil der „Normalarbeitsverhältnisse“ ist dank des Jobwunders im selben Zeitraum aber von 40 auf 47 Prozent gestiegen. Die Zahl der Zeitarbeiter hat jüngst zwar die Millionengrenze überschritten, gemessen an allen Arbeitnehmern ist der Anteil aber immer noch sehr klein.

Was bringt es?

Schulz will Beschäftigten mehr Planungssicherheit geben. Befristete Verträge sollen verbannt werden – es sei denn, es gibt einen triftigen Grund dafür, zum Beispiel eine Elternzeitvertretung. Im öffentlichen Dienst fehlt laut der Gewerkschaft Verdi bei jeder dritten Befristung eine solche sachliche Begründung. Schulz will auch den knapp 1,7 Millionen Teilzeitbeschäftigten helfen, die ihre wöchentliche Arbeitszeit gern verändern würden – vor allem Frauen. Hier verweist er auf das gesetzliche Rückkehrrecht vom Teilzeit- auf den Vollzeitjob, das Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) noch in dieser Legislatur umsetzen will. Die schärfere Regulierung der Zeitarbeit ist bereits beschlossen und tritt im April in Kraft.

Was kostet es?

Eine Umsetzung von Schulz‘ Plänen würde nicht in erster Linie Geld kosten, sondern Flexibilität. Bei weiteren Einschränkungen von Zeitverträgen oder Zeitarbeit fiele es den Firmen noch schwerer, auf Auftragsflauten zu reagieren oder Geschäftsmodelle zu erproben, deren Tragfähigkeit noch unsicher ist. So zeigt sich, dass die Befristungsquote in der Vergangenheit in der Regel in konjunkturellen Schwächephasen gestiegen und im Aufschwung wieder gesunken ist. Ums Geld geht es allerdings auch. So beklagt etwa die IG Metall, dass Autofirmen zunehmend Produktion und Logistik über Werkverträge an Fremdfirmen auslagern, die nicht nach dem teuren Metall-Tarif zahlen, oder Jobs dauerhaft von billigeren Zeitarbeitern erledigen lassen. Frank Specht

3. Abgeltung-, Erbschaft-, Vermögensteuer: Mehr Gerechtigkeit bitte

Die SPD fordert höhere Steuern für Vermögende.

Foto: picture alliance / Horst GaluschStatus quo

Vermögende werden in Deutschland im internationalen Vergleich nur gering besteuert. Die Vermögensteuer wurde 1995 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft und Ende 1996 aufgehoben. Seitdem gab es immer mal wieder den Vorschlag, sie wieder einzuführen. Doch eine Mehrheit im Bundestag fand sich dafür nie.

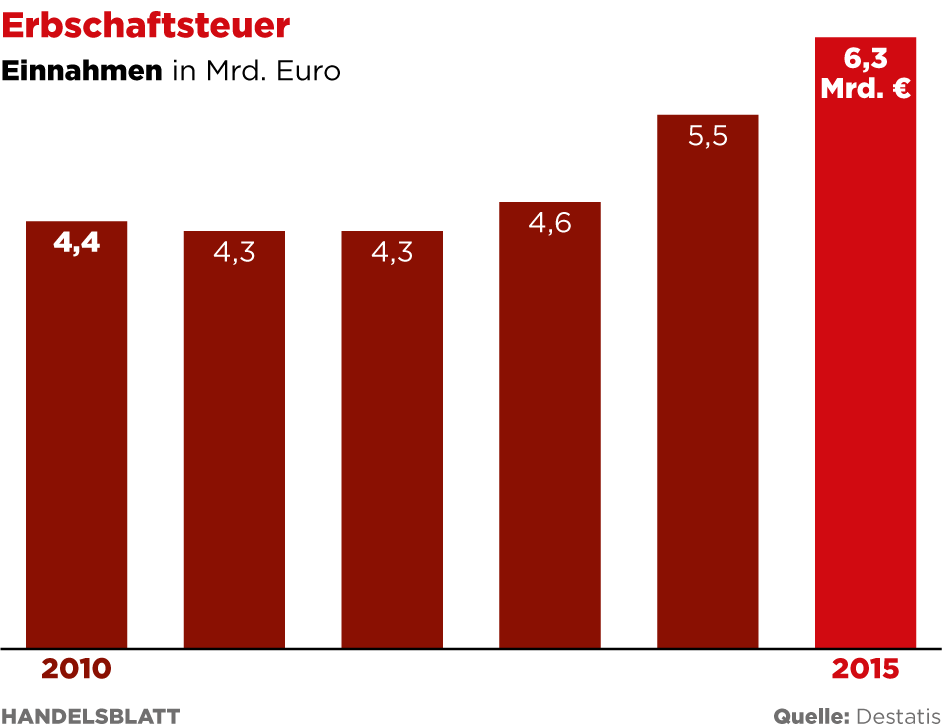

Auch Erben werden geschont. Für Ehepartner oder Kinder gibt es großzügige Freibeträge, damit „Oma ihr klein Häuschen“ steuerfrei bleibt. Betriebserben werden nach der Reform 2016 zwar stärker vom Fiskus geprüft. Aber wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, etwa die Zahl der Beschäftigten konstant halten, müssen auch Firmenerben in der Regel keine Steuern zahlen. Deshalb wird die Reform die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer von rund 6,3 Milliarden Euro im Jahr auch nur um wenige Hundert Millionen steigern.

Die Steuern auf Kapitalerträge wurden unter SPD-Finanzminister Peer Steinbrück 2009 abgesenkt. Statt des normalen Einkommensteuersatzes von bis zu 42 Prozent gilt seitdem die Abgeltungsteuer von 25 Prozent.

Was bringt es?

Die SPD will – wie aber alle Parteien – die Abgeltungsteuer nach der Wahl abschaffen und Kapitalerträge wieder mit dem höheren Einkommensteuersatz besteuern. Zur Erbschaft- und Vermögensteuer hat sich SPD-Kanzlerkandidat Schulz bislang noch nicht konkret geäußert. Danach gefragt, antwortete er, es handele sich um „Kampfbegriffe“, und verwies auf ein Konzept, das derzeit unter anderem von SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel erarbeitet wird. In Grundzügen ist das Programm bereits erkennbar: So wird die SPD auf eine Vermögensteuer wohl verzichten. Stattdessen sollen Vermögende über eine „bessere“ Erbschaftsteuer stärker zur Kasse gebeten und so mehr soziale Gerechtigkeit hergestellt werden. So haben SPD-Spitzenpolitiker wie Andrea Nahles oder Thomas Oppermann bereits erklärt, die Erbschaftsteuer nach der Wahl erneut reformieren zu wollen. „Die Reform gehört gründlich überarbeitet“, fordert etwa Arbeitsministerin Nahles. Allerdings ist eine Reform heikel, die Erbschaftsteuer wurde bereits dreimal binnen weniger Jahre vom Verfassungsgericht einkassiert.

Was kostet es?

Die Abschaffung der Abgeltungsteuer fordert die SPD aus Gerechtigkeitsgründen. Dem Fiskus bringen könnte ein Ende der Steuer aber deutlich weniger als vielfach gedacht, es dürften nur lediglich einige Hundert Millionen Euro sein. Denn bei der Besteuerung der Dividenden müsste man zum alten Halbeinkünfteverfahren zurückkehren. Das Finanzministerium ging 2014 sogar noch von Mindereinnahmen von rund einer Milliarde Euro aus.

Mehr zu holen ist bei Erben. In der SPD plädieren viele dafür, die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer mindestens auf über zehn Milliarden Euro im Jahr zu verdoppeln. Das ließe sich über niedrigere Freibeträge, höhere Steuersätze oder weniger Ausnahmen für Firmenerben bewerkstelligen.

In der Diskussion ist auch eine Einheitssteuer, bei der alle, egal, ob Privatperson oder Firmenerbe, denselben Steuersatz von 12,5 Prozent zahlen. Allerdings würde so ein Modell laut Berechnungen ausgerechnet große Erbschaften ent- und kleine belasten. Auch könnte der Staat am Ende sogar weniger Geld einnehmen.

Aus diesem Grund sind die Sozialdemokraten keine Anhänger einer Einheitssteuer. Sie dürften deshalb im Falle eines Wahlsieges darauf drängen, einen Teil der Firmenprivilegien wieder abzuschaffen. Der Haken dabei: In vielen SPD-geführten Bundesländern dürften die Unternehmer auf die Barrikaden gehen. Dann bliebe nur die Option, normale Erben stärker zu besteuern. Sie müssten dann mit deutlich höheren Steuern rechnen. Martin Greive

4. Einkommensteuer: Geringverdiener entlasten, Großverdiener belasten

Geringverdiener sollen gestärkt werden.

imago/Travel-Stock-Image

Status quo

In der Einkommensteuer ist seit einer gefühlten Ewigkeit nichts mehr passiert. Die letzte große Steuersenkung gab es im Jahr 2000, damals hieß der Kanzler noch Gerhard Schröder. Unter Kanzlerin Angela Merkel wurden die Steuern dagegen erhöht: Nach der Bundestagswahl 2005 führte die damalige Große Koalition eine „Reichensteuer“ ein. Wer über 250 000 Euro im Jahr verdient, zahlt darauf 45 Prozent Steuern. Auch die zweite Große Koalition unter Merkels Führung entlastete die Steuerzahler trotz wachsender Einnahmen und übervoller Kassen nicht. In den Koalitionsverhandlungen beschlossen Union und SPD 2013, im Steuersystem nichts groß zu verändern. Weil zudem die Länder nicht auf Einnahmen verzichten mochten, hatte eine größere Reform keinerlei Erfolgsaussichten.

Vor allem Gering- und Durchschnittsverdiener leiden unter diesem Stillstand. So steigt der Steuersatz ausgerechnet für Geringverdiener bis 20 000 Euro Jahreseinkommen am stärksten an. Und schon mit 53.000 Euro brutto im Jahr müssen Arbeitnehmer den Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen.

Zwar sind die Grundfreibeträge zuletzt gestiegen, allerdings ist dies laut Verfassung vorgegeben, um das Existenzminimum zu sichern. Darüber hinaus hat Finanzminister Wolfgang Schäuble inflationsbedingte Steuererhöhungen ausgeglichen, allerdings nicht im gleichen Umfang, wie seit dem Jahr 2010 angefallen sind.

Was bringt es?

Die SPD feilt noch an ihrem Steuerkonzept. Ein besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Entlastung von Geringverdienern. Eine Idee, die SPD-Finanzpolitiker favorisieren: die Subventionierung von Sozialabgaben.

Solch eine Förderung nach dem Vorbild Österreichs würde gezielt Geringverdiener mit einem Jahreseinkommen zwischen 10.000 und 25.000 Euro im Jahr entlasten. Gegen breit angelegte Steuersenkungen gibt es in der Partei dagegen Widerstand. Denn von einer Senkung des Eingangsteuersatzes würden besonders Gutverdiener profitieren. Und gerade die sollen nach Ansicht der SPD einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Sozialstaats leisten.

So erwägt die SPD, den Reichensteuersatz von 45 Prozent deutlich früher, etwa bei knapp über 100.000 Euro, greifen zu lassen. Neue Zahlen des Bundesfinanzministeriums geben der SPD Rückenwind: Nachdem die Lohnspreizung jahrelang rückläufig war, ist die Schere zuletzt wieder etwas auseinandergegangen. Lag der Einkommensanteil der oberen zehn Prozent 2015 noch bei 31,4 Prozent, waren es im Vorjahr 31,7. Der Einkommensanteil der oberen fünf Prozent stieg ebenfalls leicht von 21,1 auf 21,3 Prozent. Um auch die Mitte etwas zu entlasten, könnte der Spitzensteuersatz von 42 Prozent erst ab 80.000 Euro fällig werden.

Was kostet es?

Laut den SPD-Plänen könnten Ledige bis zu einem Einkommen von 15.500 Euro im Jahr einen Bonus von 400 Euro erhalten. Wer zwischen 15.500 und 25.000 Euro verdient, soll einen Zuschuss zu den Sozialabgaben bekommen, der mit steigendem Einkommen abschmilzt. So würden Geringverdiener um fünf bis zehn Milliarden Euro jährlich entlastet.

Wenn der Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro greift, würde dies die Steuerzahler um weitere Milliarden entlasten. Die Mehreinnahmen aus der Reichensteuer taugen nicht zur Gegenfinanzierung, sie bewegen sich nur im niedrigen einstelligen Milliardenbereich. „Hier geht es vor allem um die Symbolwirkung“, sagt ein SPD-Finanzpolitiker. Martin Greive

5. Tricks der großen Konzerne: Kampf der internationalen Steuervermeidung

Schulz will die Steuerflucht bekämpfen.

Foto: ReutersStatus quo

Ein „zentrales Wahlkampfthema“ werde der Kampf gegen die Steuervermeidung mächtiger Konzerne sein, kündigte Martin Schulz an. „Wenn der kleine Bäckerladen anständig und selbstverständlich seine Steuern zahlt und dadurch unser Gemeinwesen finanziert, der globale Kaffeekonzern sich aber davor drückt und sein Geld in Steueroasen parkt, dann geht es nicht gerecht zu.“ Der Kaffeekonzern taucht häufig in den Reden von Schulz auf. Namen nennt er nicht. Aber jeder weiß, wer gemeint ist: Starbucks.

Die US-Kaffeekette steht wie Apple, Google und andere Konzerne seit Jahren in der Kritik. Ihnen ist es gelungen, die Steuersysteme verschiedener Staaten gegeneinander auszuspielen. Die Gewinne werden so lange zwischen Tochtergesellschaften hin- und hergeschoben, dass dort, wo sie entstanden sind, fast keine Steuern anfallen. Das Geld lagert dann in Steueroasen. Mussten Staaten früher mit Abkommen dafür sorgen, dass Unternehmen nicht doppelt besteuert werden, ist heute eher eine doppelte Nicht-Besteuerung das Problem.

Instrumente gibt es viele, mit denen sich Konzerne in bestimmten Ländern künstlich arm rechnen. Ein Beispiel etwas sind Patentboxen. Das Ziel ist immer dasselbe: Der Gewinn soll nicht da besteuert werden, wo er anfällt, sondern dort, wo die Steuersätze niedrig sind. Für den sozialdemokratischen Wahlkämpfer Schulz ist es ein ideales Thema. Die Ungerechtigkeit ist kaum zu bestreiten: Unternehmen greifen wie selbstverständlich auf staatliche Leistungen zu, wollen aber möglichst keinen Cent zur Finanzierung beitragen. Das regt nicht nur die Bürger auf, sondern auch den von Schulz genannten Bäckermeister und Mittelständler.

Was bringt es?

Genau beziffern lässt sich der Schaden durch Steuerdumping nicht – und somit auch nicht der mögliche Gewinn, wenn es gelänge, alle Schlupflöcher zu schließen. Aber es gibt Schätzungen, nach denen den EU-Staaten jährlich 50 bis 70 Milliarden Euro durch die Praktiken der Konzerne entgehen.

Doch gegen die Steuertricks vorzugehen, ist ein politisch mühsames und technisch hochkompliziertes Unterfangen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble führt den Kampf bereits seit dem Jahr 2013. Damals gab er bei einem G20-Treffen zusammen mit seinem britischen und französischen Kollegen den Anstoß für das sogenannte Beps-Projekt: „Beps“ ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung von Gewinnverkürzung und -verlagerung. Nach zweijährigen Verhandlungen haben sich Ende 2015 die 62 Staaten der Industrieländerorganisation OECD auf ein gemeinsames Vorgehen gegen Steuerdumping geeinigt. Mit einem 15-Punkte-Plan wollen sie gegen die Gewinnverschiebung der Konzerne vorgehen.

Die EU hat die entsprechenden Regeln inzwischen in Richtlinien umgesetzt. In Deutschland werden die Gesetze nun angepasst. So soll es bald das sogenannte Country-by-Country-Reporting geben. Danach muss jeder Konzern für einzelne Länder offenlegen, wie viel Gewinn er dort macht und wie viel Steuern er zahlt.

Was kostet es?

Die Wirtschaft klagt bereits über mögliche bürokratische Belastungen durch das Beps-Projekt. Beziffern lässt sich das nicht. Die Kosten dürften sich aber in Grenzen halten.

Interessanter ist eine andere Frage: Würde der deutsche Fiskus eigentlich profitieren, wenn Unternehmensgewinne tatsächlich in dem Land besteuert werden, wo die Wertschöpfung ist? Einige Experten haben da durchaus ihre Zweifel.

Der Staat könnte möglicherweise mehr Steuereinnahmen bei US-Riesen wie Google oder Starbucks abschöpfen. Auf der anderen Seite würden die vielen deutschen Unternehmen, die international tätig sind, ihre Steuern womöglich stärker im Ausland entrichten. Beispielrechnungen des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) legen das zumindest nahe.

Die genauen Auswirkungen hängen von der Ausgestaltung der Maßnahmen ab und der Frage, ob und wie sie in einzelnen Ländern umgesetzt werden. So haben die USA das Beps-Projekt zwar immer befürwortet. Doch bei der Umsetzung sind sie zögerlicher. Das dürfte unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump kaum besser werden.

Wie er all diese Probleme lösen will, hat Schulz bisher nicht erklärt. Zu seinen Vorhaben im Kampf gegen Steuerdumping hat er bisher keine Details genannt. Stattdessen muss er sich Fragen gefallen lassen. Viele Europaparlamentarier werfen ihm vor, dass er in seiner Zeit als Präsident des Europaparlaments einen Untersuchungsausschuss verhindert hat zu den Steuerdeals, die Luxemburg Amazon, Fiat und anderen Unternehmen gewährt hat. Diese Schützenhilfe für seinen Freund, den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, könnte Schulz das Wahlkampfthema nun verleiden. Jan Hildebrand

6. Das Renten-Problem: Das Niveau stabilisieren – koste es, was es wolle

Ist die Rente noch sicher?

Foto: dpaStatus quo

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will ein weiteres Absinken des Rentenniveaus stoppen. Wenn jahrzehntelange Beschäftigung nicht zu einer Absicherung im Alter oberhalb der Sozialhilfe reiche, sei die Legitimation der Rentenversicherung infrage gestellt. Schulz greift damit ein Argument der Gewerkschaften auf, das auch in der Union Anhänger hat. So hat CSU-Chef Horst Seehofer Ähnliches gefordert. Die Weichen für ein stetiges Absinken des Rentenniveaus wurden nach der Jahrtausendwende gestellt. Es ging darum, eine faire Lastenteilung herzustellen, wenn künftig die Zahl der Rentner steigt, die der Erwerbspersonen dagegen sinkt.

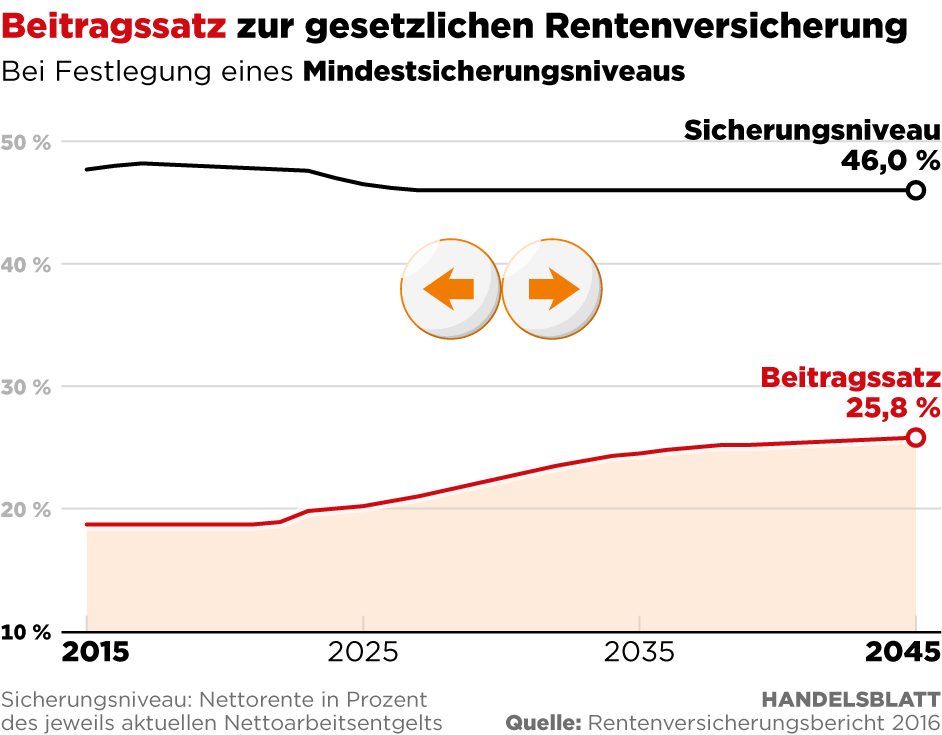

Seither ist das Rentenniveau eines Versicherten, der 45 Jahre lang immer vom Durchschnittslohn Beiträge gezahlt hat, von 53 Prozent auf aktuell 48 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns vor Steuern gesunken. Ohne den Boom am Arbeitsmarkt wäre es noch niedriger. Bleibt es beim geltenden Recht, würde das Niveau bis 2045 nach Modellrechnungen der Rentenversicherung auf 41,7 Prozent schrumpfen. Der Beitragssatz stiege von 18,7 Prozent auf 25,8 Prozent. Das derzeit im Sozialgesetzbuch festgelegte Mindestniveau von 43 Prozent würde genauso unterschritten, wie der festgelegte Höchstbeitrag von 22 Prozent überschritten würde.

Was bringt es?

Die von Schulz geforderte Stabilisierung des Rentenniveaus bei 46 Prozent und eine neue Haltelinie von 22 Prozent bis 2030 und 25 Prozent bis 2045 für den Beitragssatz soll das Vertrauen in die Stabilität der Rentenversicherung stärken. Zudem soll der Plan von Schulz sicherstellen, dass die durch Riester-Rente, Betriebsrente oder andere Formen der Vorsorge (Immobilie, Vermögensaufbau, Erbschaft) zu schließende Versorgungslücke im Alter nicht mehr wächst. Auch soll verhindert werden, dass das Rentenniveau ausgerechnet in den Jahren ab 2027 am stärksten schrumpft, in denen der Beitragssatz demografiebedingt am stärksten steigen muss. Denn das würde bedeuten, dass es immer weniger Leistung für immer höhere Zwangsbeiträge gibt.

Was kostet es?

Bis 2027 entstehen keine Kosten, da das Rentenniveau wegen der starken Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung entgegen den ursprünglichen Prognosen über 46 Prozent bleiben wird. Danach wachsen die Zusatzausgaben für die Stabilisierung von 1,3 Milliarden Euro 2027 auf gut 29 Milliarden Euro im Jahr 2045 an. Der Beitragssatz müsste in dieser Zeit statt von 20,6 auf 23,6 Prozent bis 2015 auf 25,8 Prozent steigen.

Da Beitragssatzerhöhungen nach der Rentenformel zu einem höheren Bundeszuschuss führen, müsste auch der Bund mehr zahlen. Der zusätzliche Steuerzuschuss würde von 300 Millionen Euro im ersten Jahr bis 2045 auf 5,8 Milliarden Euro pro Jahr wachsen. Insgesamt entstünden für die Stabilisierung des Rentenniveaus Zusatzlasten für Beitrags- und Steuerzahler von mehr als 450 Milliarden Euro.

Da der Rentenbeitrag aber nicht über 25 Prozent steigen soll, will die SPD den Steuerzuschuss zur Rentenversicherung ab 2030 um einen Demografiezuschuss erweitern. Wirtschaft und Arbeitnehmer sollen dadurch bis 2040 um vier Milliarden Euro pro Jahr beim Rentenbeitrag entlastet werden, ab 2040 um sieben Milliarden Euro jährlich. Weitere Entlastungen in der Zeit bis 2045 verspricht sie sich von der Aufnahme nicht versicherter Selbstständiger in die Rentenversicherung und eine gute Arbeitsmarktpolitik. Sie soll zu höheren Erwerbsquoten von Frauen und Älteren führen – und zu mehr Jobs, die auch von Zuwanderern besetzt werden könnten. Peter Thelen

7. Managergehälter: Die Bezüge der Konzernchefs begrenzen

„Exorbitante Bezüge.“

Foto: dpaStatus quo

Die Begrenzung „exorbitanter“ Managergehälter und Boni, die Schaffung „gerechter“ Löhne – das sind Reizthemen, die Martin Schulz im Wahlkampf für sich nutzen will. Tatsächlich sind üppige Boni, Ruhegehälter oder horrende Abfindungen wie etwa im Fall Volkswagen höchst umstritten. „Wenn ein Konzernchef verheerende Fehlentscheidungen trifft, dafür noch Millionen an Boni kassiert, eine Verkäuferin dagegen für eine kleine Verfehlung rausgeschmissen wird, dann geht es nicht gerecht zu“, wetterte der SPD-Kanzlerkandidat in seiner Antrittsrede.

Laut Aktiengesetz muss der Aufsichtsrat für „angemessene“ Vorstandsbezüge sorgen. Da dies recht vage ist und die von der Wirtschaft propagierte Selbstregulierung durch den Corporate Governance Kodex nicht wirklich funktionierte, wurde 2006 erstmals gesetzlich eingegriffen. Seither sind börsennotierte Firmen zur Offenlegung der Vorstandsvergütung verpflichtet. 2009 folgte eine Verschärfung der Aufsichtsratspflichten. Doch die Managerbezüge stiegen weiter. Studien belegen, dass Vorstände von Dax-Unternehmen das 50-Fache des Durchschnittsgehalts ihrer Angestellten verdienen, in manchen Fällen sogar mehr als das 100-Fache.

Was bringt es?

Gerade hat die SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Begrenzung der Managergehälter und Boni präsentiert. Demnach sollen Vorstandsgehälter nicht mehr vom Unternehmen bei der Steuer abgesetzt werden, soweit sie 500 000 Euro jährlich übersteigen. „Unangemessene“ Zahlungen fielen somit nicht mehr „der Allgemeinheit“ zur Last. Zudem soll der Aufsichtsrat ein festes Verhältnis zwischen der Maximalvergütung von Vorständen und den Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer darlegen. Das Vergütungssystem bei Aktiengesellschaften würde dann auf der Hauptversammlung beschlossen, auf Vorschlag des Aufsichtsrats. Bei Schlechtleistung soll es möglich sein, Bezüge herabzusetzen sowie Ruhegehälter zurückzufordern. Die Wirtschaft wehrt sich gegen solche Eingriffe des Staates mit dem Argument, es gehe um die vertrags- und unternehmerische Freiheit. Der Aufsichtsrat solle also weiterhin entscheiden.

Was kostet es?

„Ein paar schwarze Schafe schaffen den skandalbezogenen Anlass für neue Gesetzgebung, bei der auch die weißen Schafe rasiert werden“, sagt Michael Kramarsch, Chef der Unternehmensberatung HKP. Der Vergütungsexperte sieht die SPD-Pläne kritisch. In Österreich sei die steuerliche Absetzbarkeit von Vorstandsbezügen bereits begrenzt worden, doch die Gehälter seien gestiegen. Auch ein festgelegtes Verhältnis der Managergehälter zu den Durchschnittsgehältern der Beschäftigten sei fragwürdig. „Wie weit die Schere auseinanderklafft, hängt doch davon ab, wo unten ist“, sagt Kramarsch. So sei etwa bei der Deutschen Post mit den geringen Zustellerlöhnen die Einkommensungleichheit zum Vorstand natürlich sehr hoch. Der jüngste Fall der VW-Managerin Christine Hohmann-Dennhardt mit einer Millionenabfindung nach nur einjähriger Tätigkeit würde sich indes mit der neuen Gesetzgebung auch nicht verhindern lassen. Denn Abfindungen fielen gar nicht unter die Regelungen für Bezüge.

Für die Firmen wird sich viel ändern, sollte Schulz sich mit seinen Plänen durchsetzen. Einerseits fürchten viele Unternehmen, ihren Topmanagern nicht mehr international wettbewerbsfähige Gehälter bieten zu können. Zudem käme auf sie bürokratischer Aufwand zu. „Die entstehenden Kosten sind allein vor dem Hintergrund des Fehlens jeder Wirksamkeit der Neuregelung ärgerlich“, so Kramarsch. Heike Anger