Kunstausstellung: „Hello World“ in Berlin – Bemühtes Potpourri ohne Tiefgang

„Hello World. Revision einer Sammlung“ mit Andy Warhols „Mao“ im Hintergrund.

Berlin. Eine große Idee lässt sich nicht immer ohne Substanzverlust in die Tat umsetzen. Das gilt auch für die Ausstellung „Hello World. Revision einer Sammlung“ im Berliner Museum Hamburger Bahnhof, die mit großem Aplomb in Szene gesetzt wurde, aber ihre Schwachpunkte hat. Sie kommt mit dem Anspruch daher, die von der Dominanz europäischer und amerikanischer Kunst geprägte Rezeption grundlegend zu verändern.

Die Revision der eigenen Sammlung bildet die Grundlage, elf Kuratoren und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter haben sie erarbeitet. Schon das ist problematisch: Man hat beim Parcours, für den man mindestens zweieinhalb Stunden braucht, den Eindruck, dass hier mehr nebeneinander als miteinander gearbeitet wurde. Es gibt in den 13 thematischen Kapiteln der Schau Erhellendes, aber auch Überbewertungen, Problemzonen und Lücken.

Denker versus Affe

Die Ausstellung beginnt in zwei Sälen, in denen Skulpturen der eigenen Sammlung mit Dokumenten und Fotos zu historischen Ausstellungen und Sammlungen „primitiver“ Kunst kombiniert werden. Hier gibt es keine Zusammenschau von Skulpturen der Moderne und Vorbildern etwa aus der afrikanischen und ozeanischen Sphäre.

Es ist ein großes Tableau eurozentrischer Skulptur geworden, in dem die Aneignung fremder Kulturen etwa durch Constantin Brancusi, Rudolf Belling, Max Ernst letztlich als werkimmanent vorausgesetzt wird. Der Besucher wird, auch was den Katalogtext betrifft, mit seinen Betrachtungen allein gelassen, Querverweise und Kommentare beschränken sich auf ein Minimum.

Um den Titel des Kapitels „Woher kommen wir“ zu legitimieren, wird eine Kopie des „Denkers“ von Rodin mit einer Affenskulptur des Österreichers Anton Puchenegger kombiniert. In einer Vitrine sind Kopfskulpturen exotischer Anmutung von Sophie Wolff, Ewald Mataré, Rudolf Belling und Gustav Seitz aufgestellt. Vor der gegenüberliegenden Stirnwand steht das grellfarbige Remake der Nofretete von Hans-Peter Feldmann.

Das sind Spielereien ohne Tiefgang. Ebenso wie die Gegenüberstellung der großen „Sinnenden“ von Wilhelm Lehmbruck mit der stelenförmigen „Observer“-Bronze von Louise Bourgeois sich auch wieder nur als Ausdruck westlicher Formensprache präsentiert. Die Sehschule erschöpft sich im Formalen.

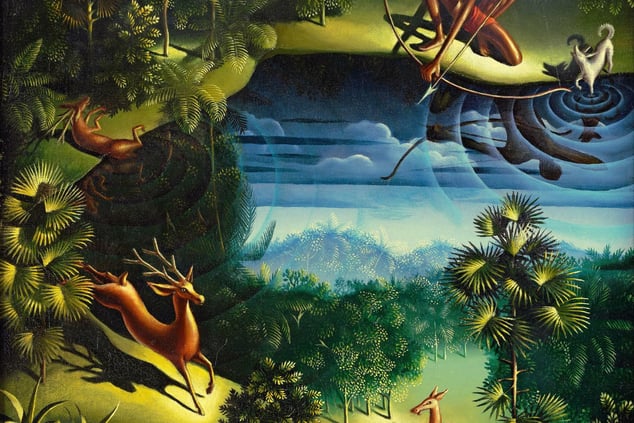

In einigen Abteilungen herrscht große Materialfülle. Etwas zu eingleisig auf Bali bezogen ist die Wirkung von Inselparadiesen auf die Kunstproduktion. Hier hängen zu viele Bilder von Walter Spies, dem Gründer des Bali Museums und Haupt der Schule von Ubud. Seine Kunst ist eine Vorspiegelung heiler Inselkultur in imaginär-authentischem Stil. Nur wenige Gemälde verweisen auf die Faszination des Nahen Ostens für die europäischen Orientalisten, die seit Vernet und Delacroix das gesamte 19. Jahrhundert beherrschte.

Eines der vielen Bilder von dem Gründer des Bali Museums und Haupt der Schule von Ubud, entstanden 1932. Seine Kunst spiegelt eine heile Inselkultur vor.

Den umgekehrten Weg vom Exoten zum Maler-Dandy europäischer Prägung beschritt der Javaner Raden Saleh, der in den Niederlanden studierte und mit seinen porzellanmalerisch glatten Bildern seit den 1830er-Jahren einen Orientalismus eigener Prägung schuf. Sein hier aus Gotha geliehenes Gemälde „Arabischer Reiter, von einem Löwen angegriffen“ ist die Simulation eines Dramas.

Anregendes Augenfutter bietet die Abteilung „Bildnerisches Denken“, in der Gemälde der Sammlung Marx von Anordnungen nach dem Muster des Bilderatlas von Aby Warburg umspielt werden. Hier kann der Geist sinnlich sehend und vergleichend schweifen.

Als bislang vernachlässigtes Kapitel wird die Verbindung japanischer Künstler zur Berliner „Sturm“-Gruppe und deren Verortung im eigenen Land aufgearbeitet. Von erschreckend schlechter Qualität ist indes die Auswahl von Werken der indischen Moderne, in deren Mitte als zeitgenössisches Muss eine fünfteilige Pigment-Arbeit von Anish Kapoor ausgestellt ist.

An der Grenze zum Edelkitsch

Die osteuropäische Nachkriegskunst ist übermächtig in den Rieckhallen ausgebreitet. Allein Kroatien ist mit 31 Künstlern präsent, Slowenien und Serbien mit acht – nicht alle von gleicher Qualität. Hier konnte sich die Kuratorin ungehemmt austoben. Die tragische Spätkarriere des Jugendstilmalers Heinrich Vogeler in Russland ist ein interessantes Kapitel politischer Verwandlung, aber muss man gleich 13 Bilder im Stil eines sowjetischen Realismus hart an der Grenze zum Edelkitsch sehen, nur weil die Nationalgalerie sie seit 1953 besitzt?

Sinnvoll ist die Parade der Surrealisten, wichtig der mexikanische Beitrag. Eindrucksvoll ist die Schau der amerikanischen Vorläufer des abstrakten Expressionismus. Man wird hier allerdings den Eindruck nicht los, dass die Aneinanderreihung dieser Papierarbeiten aus der Sammlung Pietzsch eine große Verbeugung vor den Leihgebern ist, die seit zehn Jahren auf den Erweiterungsbau der Nationalgalerie warten.

Das alles ist sehr bemüht, von gutem Willen und reicher Materialfülle geprägt. Aber das Gesamtresultat ist allzu heterogen. Es geht nicht über den Charakter einer kontrastreichen Fingerübung hinaus. Als Empfehlung für künftige Ausstellungen und die Ankaufspolitik der Museen ist es in seiner Ausstrahlung zu schwach. Und es bleibt anzumerken, dass hier hochinteressante Ethnien unterrepräsentiert sind oder ganz fehlen.

Afrikanische Artefakte sind weitgehend ausgeblendet. Keine Berücksichtigung findet die singuläre Kunst der australischen Aborigines, die vor zwanzig Jahren ohne durchschlagenden Erfolg auf dem Kunstmarkt debütierte, aber einen neuen Blick verdient. Der Beitrag der arabischen Länder zur Kunst der Moderne ist ganz ausgespart, obwohl doch gerade der in neuen Museen der Ursprungsländer und in Londoner Auktionssälen stärker als je zuvor präsent ist.

Gänzlich unverständlich ist, dass die Chinesen, die nicht erst seit den Neunzigerjahren einen Beitrag zur Weltkunst leisten, völlig negiert werden. So bleibt diese Ausstellung, die mit Eigenbeständen wuchern kann und in den Rieckhallen immer mehr ausfranst, ein Potpourri, in dem der Gusto der Kuratoren sich voll auslebt und der Panoramablick zu kurz greift.

„Hello World“ läuft bis zum 26. August 2018 im Hamburger Bahnhof in Berlin.