Apotheken unter Druck: Fallende Preise auf Rezept

In der Branche läuft eine Preisschlacht.

Foto: dpaTrier, Berlin. Wenn Elisabeth Schmiz in die Zukunft schaut, dann reicht ihr meist ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Und schon findet sie ihren Optimismus wieder. Denn was mehr als 750 Jahre lang gut funktionierte, das wird auch die nächsten Generationen überdauern. Oder?

Schmiz, 67 Jahre alt, gehört Deutschlands älteste Apotheke. Mitten in der Fußgängerzone von Trier, unweit des Doms und der Porta Nigra, des bekannten Wahrzeichens der Römerstadt, führt sie in 10. Generation die „Löwen-Apotheke“. Seit 1660 befindet sie sich in Familienbesitz. Damals kaufte Johann Christoph Orth, ein Vorfahre von Schmiz‘ Ehemann Claus, die Apotheke „uff dem graben hinter dem Marckbronnen“ dem Kloster St. Thomas in der Eifel ab. Dem Kloster wiederum hatte die Apotheke bereits 1241 der Trierer Dom-Kellner Friedrich geschenkt. Heute beschäftigt Schmiz etwa 20 Mitarbeiter, darunter auch ihre älteste Tochter Luzie Schmiz-Rölz. Die Übergabe an die 11. Generation ist nur eine Frage der Zeit.

Elisabeth Schmiz weiß um die Verantwortung, die eine solch lange Tradition mit sich bringt. Sie selbst spricht sogar von „Ehrfurcht“. Und sie ist sich dessen bewusst, dass es ihr gutgeht: Die Immobilie gehört seit Ewigkeiten der Familie, steigende Mieten muss sie nicht fürchten. Auch das Geschäft läuft.

Gleich über der Eingangstür, direkt unter dem vergoldeten Löwen, erhalten Kunden unübersehbar einen Hinweis auf das Alleinstellungsmerkmal: „Älteste Apotheke Deutschlands. Seit 1241 – Löwen-Apotheke“ steht da. Das ist bestes Marketing.

Seit 1660 in Familienbesitz.

Foto: HandelsblattAber natürlich macht sich Schmiz Gedanken, was die Zukunft bringt – und welche Folgen jenes Urteil haben wird, das der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, keine 50 Kilometer Luftlinie von ihrer Apotheke entfernt, in der vorigen Woche verkündete. Die Richter hatten überraschend festgestellt, dass sich ausländische Versandapotheken nicht an die deutsche Preisbindung bei rezeptpflichtigen Medikamenten halten müssen.

Im konkreten Fall ging es um die niederländische Versandapotheke DocMorris, die einer Gruppe chronisch kranker Patienten Boni gewährte, wenn sie ihre Rezepte nach Holland schickten. Dagegen hatte die deutsche Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs geklagt – und zum Leidwesen der Apothekerlobby verloren.

Bislang garantiert der Staat die Marge

Nun ist der Umsatzanteil von Versandapotheken bei rezeptpflichtigen Medikamenten marginal, sie sind bislang nur bei den rezeptfreien Mitteln eine ernsthafte Konkurrenz. Hier erwirtschaften die 150 aktiven deutschen Versandapotheken knapp 13 Prozent der Umsätze von insgesamt gut acht Milliarden Euro. Das ist verständlich: Für rezeptfreie Hustensäfte, Schmerztabletten oder Nasentropfen können Verbraucher einfach online Preise vergleichen und ordern. Für sie ist der Onlinehandel weit weniger komfortabel und vor allem auch langsamer, wenn sie erst Rezepte einschicken müssen.

Auch Elisabeth Schmiz‘ „Löwen“-Apotheke macht etwa die Hälfte des Umsatzes mit rezeptfreier Arznei – vor allem dank der Laufkundschaft und der Touristen in der Stadt, die die historische Apotheke einfach mal besuchen wollen und am Ende eine Tube Zahnpasta kaufen. Das ist bei vielen niedergelassenen Apotheken anders.

Sie leben vom Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten, die ihnen bislang mit kalkulierbarer Sicherheit den Großteil der Einkünfte bescheren. Diese Medikamente sind überall gleich teuer, weil der Gesetzgeber die Handelsspanne vorgibt. Die Marge ist quasi staatlich garantiert, „Rabatte verboten“ steht unsichtbar auf den Packungen.

„Bei uns kostet es, was es eben kostet. Wir setzen dafür voll auf die Beratung.“

Das alles könnte sich nun mit dem Urteil aus Luxemburg ändern. Das Urteil gilt zwar für Versandapotheken mit Sitz im Ausland, doch das kann nur ein schwacher Trost für die niedergelassenen Apotheken sein. Apothekerlobby und Politiker aller Couleur sind sich einig, dass das kein Dauerzustand ist.

Während der Apothekertag, der jährliche Branchentreff, am Donnerstag in München noch mal forderte, der Bund möge „schädliche Eingriffe“ in den Markt abwehren und die fixen Handelsspannen erhalten, um „ruinöse Dumpingangebote“ zu verhindern, kursieren schon Vorschläge von einem Verbot des Versandhandels bis hin zu einer totalen Freiheit bei der Preisgestaltung.

Klar ist: Kippt das Rabattmodell, kippt auch so manches Geschäftsmodell der gut 20.000 deutschen sogenannten Präsenzapotheken.

CDU-Arzneimittelexperte Michael Hennrich warnt bereits: „Dieses Urteil hat das Potenzial, die Versorgung in der Apotheke vor Ort real in ihrer Existenz zu gefährden.“ Und die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), in der die sogenannten Präsenzapotheken traditionell stark sind, orakelt bereits über Massenpleiten unter Deutschlands Apothekern. Tatsächlich stellt sich aber deren ökonomische Lage schon jetzt sehr unterschiedlich dar.

Die Löwen-Apotheke wirbt damit, die älteste in Deutschland zu sein.

Foto: Handelsblatt2014 wurde das Haus komplett renoviert.

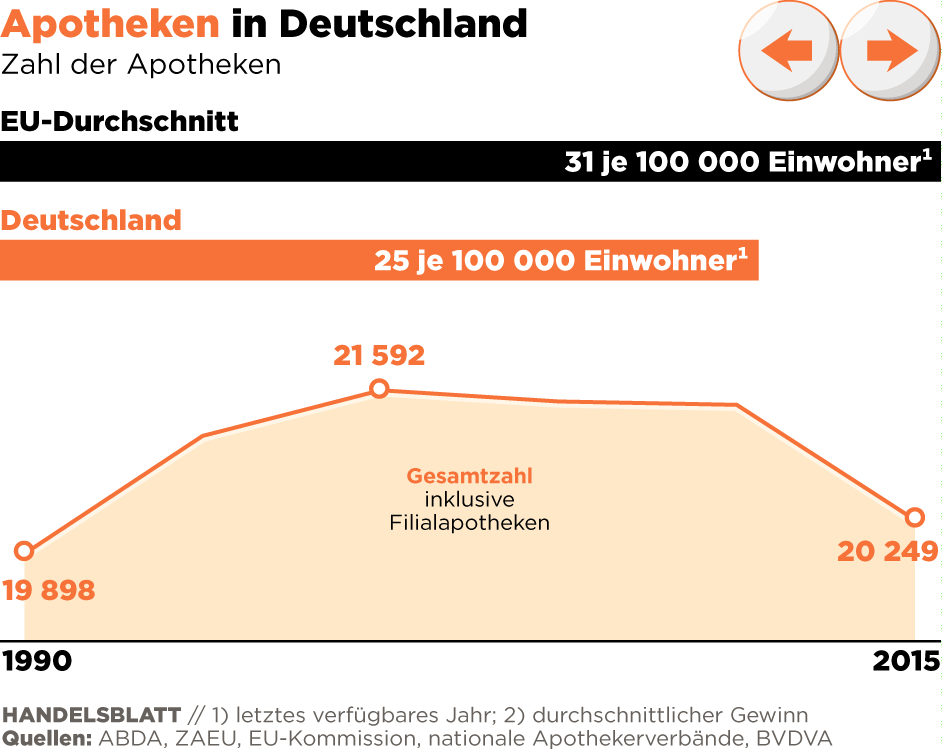

Foto: HandelsblattViele Kunden mögen eine Apotheke gedanklich mit einer Goldgrube gleichsetzen. Aber das ist eine Mär. Zwar liegt die Apothekendichte in Deutschland mit durchschnittlich 25 Apotheken je 100.000 Bürgern unter dem Europa-Schnitt, es kommen also relativ viele Kunden auf eine Apotheke. Auch stieg der durchschnittliche Nettoumsatz der einzelnen Apotheke allein von 2013 bis 2015 um gut elf Prozent auf 2,11 Millionen Euro. Doch der Gewinn hält da nicht mit, 2015 blieb je Apotheke – vom kleinen Krauter bis hin zu den großen in Bestlage – im Durchschnitt ein Gewinn von 136.000 Euro. Davon mussten die Inhaber noch Steuern, Investitionen und Altersvorsorge bezahlen. Eine Goldgrube sieht anders aus.

Vielleicht sieht sie ein wenig so aus wie Deutschlands älteste Apotheke in Trier. Der Bodenbelag wurde aus Jurastein gefertigt, die Wände mit Blattgold belegt. Vor zwei Jahren hat die Familie die Apotheke umfangreich umbauen lassen, von einem Architekten aus Berlin. Sehr teuer soll es gewesen sein – und wer sich umschaut, erkennt das auch als Laie sofort. Unter der Stuckdecke, die noch aus dem 17. Jahrhundert stammt, umgibt die Kunden modernste Apothekentechnik.

Der Standort am Trierer Hauptmarkt ist ja seit 1241 derselbe, und in Museumsvitrinen zeugen antiquierte Mikroskope, Handwaagen und auch das Faksimile der Schenkungsurkunde vom langjährigen Erfolg der Arzneimittelhändler. Die Geschichte der Apotheke wurde in Form von Textbändern in den Boden geschrieben.

Inhaberin Elisabeth Schmiz ist eine ruhige, zurückhaltende Frau, sie will sich nicht einmischen in die Politik. Aber natürlich kennt sie die Probleme der Branche, die nicht erst seit dem Urteil aus Luxemburg bestehen. Auch in ihrer Nachbarschaft, auf dem Trierer Hauptmarkt, haben bereits Apotheken schließen müssen. Sie scheiterten an den hohen Mieten in der Innenstadt, mutmaßt Schmiz, oder sie fanden keinen Nachfolger.

Die Rabattschlacht läuft schon längst

Das größte Problem allerdings, das seien die Rabattschlachten, die manche Apotheken um die freiverkäufliche Arznei führen. Da gäbe es Wettbewerber, sagt Schmiz, die stets zehn Prozent billiger seien als der Rest.

Schmiz‘ Ton ist fast schon bedächtig, dabei spricht sie über eine reale Gefahr: dass die Preise fallen, immer weiter.

Die Versandapotheke DocMorris zum Beispiel, die mit docmorris.de jährlich mehr als 280 Millionen Euro Nettoumsatz in Deutschland macht, preschte gleich nach Urteilsverkündung vor: Vorstandschef Olaf Heinrich versprach sofort weitere Rabatte.

Auf der Homepage steht in greller pinkfarbener und grüner Aufmachung das Angebot: „Für jedes rezeptpflichtige Medikament erhalten Sie in jedem Fall einen Rezeptbonus von zwei Euro. Bei einem Rezept mit sechs Medikamentenpackungen sind dies zwölf Euro. Der Bonus wird direkt mit dem Rechnungsbetrag verrechnet oder Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.“

Der Arzneimittelexperte Gerd Glaeske sagt zudem voraus, dass die Krankenkassen die neue Rechtslage nutzen werden, um Rabattverträge mit ausländischen Apotheken für ihre Versicherten zu schließen. Glaeske schätzt die möglichen Einsparungen auf bis zu drei Milliarden Euro – das wäre ein herber Schlag für die Präsenzapotheken. Derzeit machen alle Apotheken zusammen mit den Krankenkassen einen jährlichen Umsatz von 37 Milliarden Euro. Noch hat keine Krankenkasse solche Verträge angekündigt, aber dass die Juristen in den Hinterzimmern schon die Möglichkeiten ausloten, ist so gut wie sicher.

Auch Christian Buse, Chef des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken, arbeitet am Ende des Rabattverbots. Er hat jedem Apotheker, der die deutsche Justiz herausfordert, Beistand versprochen – und der Verband ist bereits fündig geworden. Hartmut Deiwick, Leiter der Onlineapotheke Aponeo mit Sitz in Berlin, will Patienten, die online ein rezeptpflichtiges Mittel bestellen, künftig fünf Euro Nachlass gewähren. Deiwick ist bereit, sich verklagen zu lassen und dadurch richterliche Klärung zu provozieren.

Verbandschef Bose ist sich sicher: „Der Bundesgerichtshof wird dann gar nicht mehr anders können, als auch inländischen Versandhändlern Boni zu erlauben.“ Alles andere wäre Inländerdiskriminierung, wie sie die EU verbietet.

Bei aller Bedächtigkeit sagt Apothekerin Schmiz, dass es „das Allerschlimmste wäre, wenn die Preisbindung fallen sollte“. Sie sei sich zwar sicher, dass sie auch dann noch Arzneimittel in ihrer Apotheke verkaufen werde – aber man müsse mit starken Einbußen rechnen.

Die Chefin von Deutschlands ältester Apotheke will bei einer verschärften Rabattschlacht nicht mitmachen, sie will gar nicht erst in die Abwärtsspirale reinrutschen. „Wir machen da einfach nicht mit“, sagt die Chefin. „Bei uns kostet es, was es eben kostet. Wir setzen dafür voll auf Beratung. Und darauf, dass wir möglichst alle Medikamente immer vorrätig haben.“

Die Kunden kommen wieder

Es ist ja nicht so, als hätte Schmiz nicht schon in einem beträchtlichen Umfang ihres Geschäfts mit den Rabatten der Versender zu tun. Früher einmal galt das Rabattverbot auch für rezeptfreie Medikamente, 2004 wurde es aufgehoben.

Da ist zum Beispiel der Versandhandel von Nahrungsergänzungsmitteln im Internet. Schmiz macht diese Konkurrenz keine Angst. Die Leute kommen seit Jahren zu ihr, weil sie der Apotheke mit dem goldenen Löwen über der Türe vertrauen, weil sie wissen, dass sich die Mitarbeiter hinter dem Tresen um sie kümmern. „Natürlich ist es nicht bezahlbar, wenn ich einen Kunden 15 Minuten lang berate, ihn aufgrund einer schlimmen Diagnose tröste, vielleicht noch kurz den Hausarzt anrufe, um mit ihm eine Medikation zu besprechen“, sagt Schmiz. Aber sie könne sicher sein, dass der Kunde auch wiederkommt, wenn sie ihn so behandelt.

Worauf Elisabeth Schmiz Wert legt, ist, dass es an keiner Stelle die häufig üblichen Pappaufsteller mit günstigen Handcremes oder Halsbonbons gibt und dass der Verkaufstresen komplett frei ist von Werbung. „Wir verkaufen diese Sachen dann natürlich auch weniger gut, aber wir wollen beim Kunden keinen Warendruck erzeugen“, sagt sie.

Zurückhaltung, das ist der Stil der Apotheke. Und der prägt den Charakter der Familie. Schmiz will nicht laut sein, aber sie hofft darauf, dass die Politik weiß, worum es geht: darum, eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, im Akutfall Menschen zu helfen. Ja, auch Leben zu retten. Es gehe eben nicht um die Frage, wo ein Kunde in der nächsten Zeit besonders günstig einen Staubsauger oder ein paar weiße Unterhemden kaufen kann.

Der Unterschied zum stationären Handel, der ist Schmiz wichtig. „Gegen Wettbewerb habe ich gar nichts“, sagt die Apothekerin. „Doch unsere Kunden, die im Zweifel schwer krank sind, sollen doch bitte wissen, dass sie in einer Apotheke fair behandelt werden.“ Und nicht erst lange suchen müssen, wo sie ein Medikament eventuell günstiger kaufen können. Vor allem aus diesem Grund hat Schmiz gar nichts gegen die derzeitige Preisgestaltung, die regelt, wie viel Geld Apotheken in Deutschland an rezeptpflichtigen Medikamenten verdienen, ist es doch im Sinne der Kunden.

Höher könne dieser allerdings schon sein, auch die älteste Apotheke Deutschlands muss Geld verdienen. Tradition allein ist schließlich kein Geschäftsmodell.