Energiespeicher: Schwer zu recyceln und leicht entflammbar – das unterschätzte Risiko der E-Auto-Batterien

Produzenten wie Käufer machen sich bislang wenig Gedanken über das Lebensende der E-Auto-Akkus.

Foto: BloombergDüsseldorf. So hilflos sah man Feuerwehrleute lange nicht mehr. Fünf Löschzüge mit 35 Kräften rückten Ende Oktober auf der Tiroler Arlberg-Autobahn an, um einen in Brand geratenen „Tesla S“ zu bergen. Dessen Fahrerin hatte das Elektrofahrzeug versehentlich in die Leitplanke gesteuert, woraufhin der 600 Kilogramm schwere Lithium-Akku mit seinen 7104 Ladezellen in Flammen aufging.

Womit die Rettungskräfte nicht gerechnet hatten: Trotz des Löschschaums entzündete sich die Batterie stets von Neuem – ein Phänomen, das Konstrukteuren seit Langem Kopfzerbrechen bereitet. Lithium-Energiespeicher sind mit derart viel Sauerstoff angereichert, dass die Akkus selbst im Wasserbad weiterbrennen. Von innen.

Vorzugsweise Hohn und Spott erntete deshalb eine Firma aus Delmenhorst für ihre „Redboxx“. Die mit Wasser zu befüllende Containermulde hatte sie Autobahn-Feuerwehren angeboten, um darin brennende Elektroautos zu versenken. „Selbst die dümmsten Feuerwehren haben schon gemerkt“, lästerte ein Kommentator im Netz, „dass man beschädigte Lithium-Akkus nicht mit Wasser löscht.“

Nur: Ähnlich planlos wie „Redboxx“-Erfinder und Feuerwehr zeigen sich die Hersteller von Elektroautos. Wegen der Feuergefahr stellt sich ihnen die Frage: Was soll mit den Energiespeichern geschehen, sobald sie unbrauchbar geworden sind?

Ausgerechnet von China könnte die deutsche Automobilindustrie bald lernen. Dort hat das Transportministerium vier Pilotprojekte gestartet, um landesweit die Sammlung und Rückführung verbrauchter Fahrzeugakkus zu organisieren.

Während sich Deutschland bei den Hinterlassenschaften von Elektroautos im Laborstadium befindet, liegen seit März in Peking die ersten Machbarkeitsstudien für den Masseneinsatz vor. Zu den Autoren gehört die im bayerischen Dornach beheimatete Reverse Logistics Group (RLG), die im Verbund mit dem chinesischen Partner Min Metals ein landesweites Rückführungssystem aufbaut.

Peking lässt durch die untereinander konkurrierenden Konsortien testen, welche Sammelnetze sich für die gefahrenträchtigen Energiespeicher am ehesten eignen. Auch mögliche Erlöse aus der Rückgewinnung der Sekundärrohstoffe sollen die Wettbewerbsgruppen prüfen. Bislang nämlich ist das Recycling kostspielig: Für eine Tonne an Lithium-Ionen-Batterien, was dem Bedarf von drei bis vier Fahrzeugen entspricht, zahlen die Hersteller in Europa heute zwischen 400 und 500 Euro.

Der in Brand geratene Akku bereitete der Feuerwehr große Probleme.

Foto: youtubeWie der Vorfall in Tirol zeigt, scheint die Aufgabe alles andere als trivial. Ist ein Lithium-Akku erst einmal beschädigt, droht unmittelbare Brandgefahr. Ein unsichtbarer Kurzschluss genügt, die reaktiven Energieträger in Brand zu setzen. Eine Gefahr, die bei Altbatterien deutlich ausgeprägter ist als bei neuen Akkus.

„Die Autoindustrie denkt nur darüber nach, die Elektrotechnik auf die Straße zu bringen“, warnt RLG-Vorstandschef Patrick Wiedemann. „Über das Lebensende der Produkte macht sich kaum jemand Gedanken.“ Eine Haltung, die an Fahrlässigkeit grenzt. 27 Elektromodelle will allein der VW-Konzern bis 2025 anbieten, GM in den nächsten sechs Jahren 20 lupenreine Stromer. Bis 2022 soll es bei Daimler kein Modell mehr geben, das nicht auch mit einem Elektroantrieb zu haben ist.

Inklusive Plug-in-Hybride kamen 2017 deutschlandweit 54.492 Elektrofahrzeuge neu hinzu, eine Verdoppelung zum Vorjahr. Ihr Batterieschrott wird nicht lange auf sich warten lassen. Nach 1000 Ladezyklen, beobachteten Wissenschaftler, haben viele Akkus einen Teil ihrer Leistung eingebüßt. Ab etwa 30.000 Kilometern Laufleistung wird ihre Ladekapazität geringer, ein Ersatz damit absehbar.

Doch nicht einmal, wie sich die verschlissenen Akkus kreuz und quer durch Deutschland transportieren lassen, ist hinreichend geklärt. Gelten die Energiespeicher als defekt oder „kritisch“, muss sich der Transporteur bei der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) erst einmal um eine Genehmigung bemühen.

Gefährlich wie Asbest

Hinzu kommt, dass die Sicherheitsbehälter behördlichen Anforderungen zu genügen haben, schließlich rangieren die Altbatterien in derselben Gefahrgutklasse wie Asbest. Das alles macht den Transport kompliziert und teuer.

„Die Genehmigung der Behörden kann schon einmal zwei bis drei Wochen auf sich warten lassen“, berichtet Wiedemann. Werkstätten empfiehlt er, Lithium-Batterien draußen zu lagern, aber geschützt vor Regen – wegen der Brandgefahr.

Vor der Entsorgung drücken können sich die Autohersteller nicht. Für Batterien gilt seit dem Jahr 2016 europaweit eine Entsorgungsquote von mindestens 45 Prozent, was auch die Energiespeicher von Tesla, BMW i3, Renault Zoe oder E-Golf einschließt. Kritiker aber vergleichen die Situation schon jetzt mit dem Start der Atomkraftwerke in den 1950er-Jahren. Dort fehlte ein schlüssiges Entsorgungskonzept für verbrauchte Brennelemente, woran sich bis heute im Grundsatz nichts geändert hat.

Kaum besser sieht es mit dem Recycling für abgelaufene Auto-Akkus aus. Findet sich keine Lösung, könnte es mit der Lithium-Technik bald vorbei sein. „Mit den vorhandenen Rohstoffen sind wir nicht in der Lage, Diesel- und Benzinfahrzeuge weltweit durch Elektroantriebe zu ersetzen“, mahnt RLG-Chef Wiedemann.

Stärker noch als beim Lithium droht ein Engpass beim Kobalt. Dort kommt hinzu, dass das „blaue Gold“ unter oft fragwürdigen Arbeitsbedingungen zum Großteil im Kongo abgebaut wird. Bislang aber gilt der gesundheitsschädliche Rohstoff, der in Akkus Verwendung findet, als kaum ersetzbar.

Eine Vorahnung über künftige Lieferprobleme erhielt im Herbst der VW-Konzern. Nach Berichten der „Financial Times“ scheiterten die Wolfsburger Ende 2017 mit dem Plan, einen Versorgungsvertrag für Kobalt zum Fixpreis über eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren auszuschreiben. Dem Autokonzern wurde zum Verhängnis, dass es die Kobalt-Mengen, die er für die Elektroantriebe benötigt, auf dem Markt kaum gibt. „Wird nicht schnellstens eine neue Batterietechnik entwickelt“, mahnt Experte Wiedemann, „ist der Bedarf an Kobalt nur über Recycling zu decken.“

Das aber steckt erst in den Anfängen. Als einer der wichtigsten Aufbereiter gilt die belgische Firma Umicore, die ihr Verfahren „Smelting“ nennt. In Deutschland, wo sich seit Kurzem der Mülheimer Recycler Accurec und die Leverkusener Firma Currenta den Lithium-Akkus annehmen, spricht man von „thermischer Verwertung“ oder, kaum weniger hochtrabend, von „pyrometallurgischem Recycling“.

Hinter den komplizierten Begriffen steckt ein einfaches Verfahren: Die ausgedienten Akkus werden bei mehr als 1000 Grad Celsius schlicht verbrannt. Aus der Asche lassen sich Kobalt oder Nickel in einem zweiten Verfahren herauslösen, behaupten die Recyclingfirmen. Andere bezweifeln das.

„Die Firmen haben das Grundlagenwissen, um Lithium-Akkus fast zu 100 Prozent zu recyceln“, weiß Falk Petrikowski vom Umweltbundesamt. „Das aber ist noch viel teurer als der Einsatz von Primärrohstoffen.“ Oft sei in den Akkus mehr als ein Dutzend chemischer Elemente vorhanden, und das zum Teil in Kleinstmengen. Recycelt werde deshalb nur so viel, wie es der Gesetzgeber verlangt.

Selbst die Bundesregierung scheint sich über das „Smelting“ nicht sicher. Kaum anders ist es zu erklären, dass sie mit dem von ihr geförderten Großprojekt „Litho-Rec II“ bis vor Kurzem selbst danach forschen ließ, wie sich die wertvollen Rohstoffe aus den Altbatterien wiedergewinnen lassen. Auch Audi und VW hatten sich dort eingeklinkt.

Den Durchbruch brachte „Litho-Rec II“ nicht. Der an dem Forschungsprojekt beteiligten TU Braunschweig gelang es zwar, mit einem neuen Verfahren 75 Prozent der Metalle zurückzugewinnen. Dies sei jedoch „mit hohem Aufwand verbunden“, heißt es im Abschlussbericht.

Auch das Fraunhofer-Institut hält Ausschau nach Möglichkeiten, wertvolle Rohstoffe aus den Lithium-Akkus zurückzuholen. Erste Erfolge brachte ein „elektrohydraulisches Verfahren“, bei dem die Altbatterien einem unter Strom gesetzten Wasserbad ausgesetzt werden. Fraglich ist nur, ob die Methode für die Massenanwendung taugt.

Bislang lohnt es noch nicht einmal, einzelne defekte Ladezellen bei einem Fahrzeugakku auszutauschen. Das liegt zum einen daran, dass die Demontage einer Batterie – etwa beim BMW i3 – überraschend aufwendig ist. Das Risiko, dass nach dem Verschleiß der ersten 20 Prozent eines Akkus bald darauf die übrigen Zellen folgen, erscheint Werkstätten und Autohaltern außerdem kaum tragbar. So landen die ausrangierten Batterien nicht selten in der Industrie, in Haushalten oder an Straßenlaternen als Elektrospeicher.

BMW etwa hat in Leipzig mit ausrangierten Zellen seines Elektroautos i3 eine Batteriefarm aufgebaut, die Strom aus vier Windkrafträdern speichert. Für diesen Zweck kommt es – anders als bei den Fahrzeugen – nicht mehr darauf an, dass die Akkus ihre volle Leistung bringen. Auch Wettbewerber Daimler folgt dem Beispiel. In Hannover baut er seit Kurzem ausrangierte Akkus aus dem E-Smart zu einer Speicherfarm zusammen.

Von einem lückenlosen Rücknahme- und Recyclingsystem aber sind die Autobauer weit entfernt. „Wir beschäftigen uns intensiv damit‘“, erklärt ein Sprecher von VW. Noch aber seien die Rückläufe zu gering, um damit ein wirtschaftlich tragbares System aufzubauen. Entsorgt wird deshalb über die Werkstätten, die zertifizierte Dienstleister beauftragen.

Von einer ähnlichen Situation berichtet man bei BMW. „Mit unserer Forschung nach Recyclingmethoden befinden wir uns noch im Anfangsstadium“, räumt ein Sprecher ein. „An einer Weiterentwicklung werden wir aber nicht vorbeikommen.“

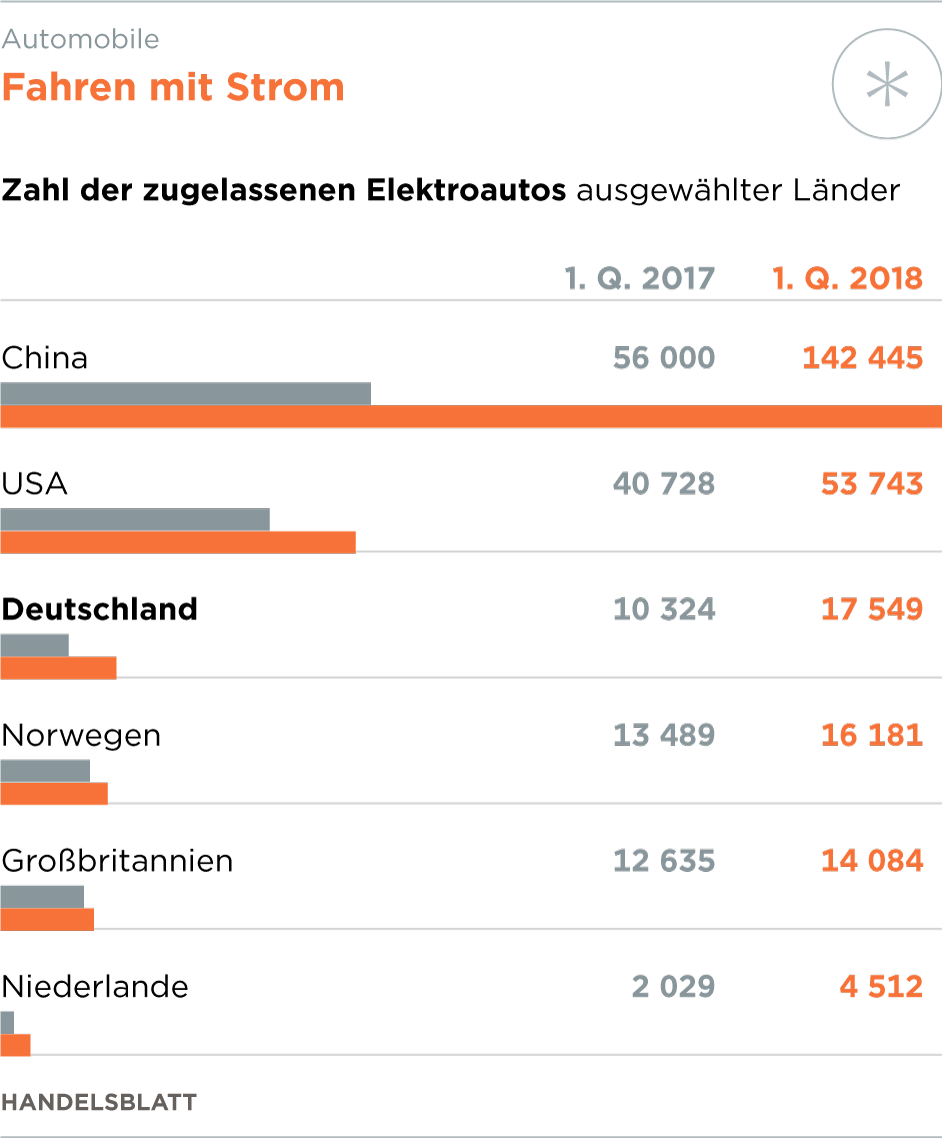

Dass sich ein umfangreiches Sammel- und Verwertungssystem in China eher lohnt als in Deutschland, hat einen Grund: Die verkaufte Zahl an Elektrofahrzeugen ist dort schlicht höher. Mit mehr als 770.000 zugelassenen E-Antrieben brachte das Land 2017 gut 14-mal so viele Fahrzeuge auf die Straße wie die Bundesrepublik.

Bis 2020 wünscht sich Peking sogar landesweit mindestens fünf Millionen reine Elektroautos. Die Regierung führt dazu ab dem kommenden Jahr eine Produktionsquote ein, bei der fast jedes vierte im Land produzierte Auto einen Elektromotor vorzuweisen hat. Wer als Hersteller die Vorgabe nicht erfüllt, muss sich die erforderliche Quote bei erfolgreicheren Wettbewerbern hinzukaufen.

Ein rudimentäres Sammelsystem wie in Deutschland wäre für die Chinesen eine Katastrophe. Doch auch hierzulande wachsen die Risiken.