Große Koalition – No Hope, no Change: Pakt der Mutlosen

Düsseldorf, Berlin. Von Fotografen verfolgt, eskortieren seine Personenschützer Martin Schulz die Treppen des Benediktinerklosters Irsee hinunter. An diesem Mittwoch tagt dort, im verschneiten Allgäu, die bayerische SPD-Landtagsfraktion. Kurz vor dem Ausgang bittet Schulz den Pulk von Journalisten, der sich gerade wieder wie eine Faust um den SPD-Chef schließen möchte, um einen Moment Geduld und um etwas Abstand. Dann stecken Schulz und Natascha Kohnen, die Landesvorsitzende der Bayern SPD, noch einmal die Köpfe zusammen.

Auf einem prächtigen Wandgemälde über den Politikern schwebt der Ordensgründer Benedikt von Nursia. Um ihn drängen sich drei fromm dreinblickende Frauen in wallenden Gewändern. Ihre Hände umgreifen ein Herz, ein Kreuz und einen Anker. Die Frauen symbolisieren die Tugenden Liebe, Glaube und Hoffnung.

Liebe, Glaube und Hoffnung – alle drei kann Martin Schulz dieser Tage besonders gut gebrauchen. Seit der SPD-Vorstand den Genossen am vergangenen Freitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union empfohlen hat, ringen die Sozialdemokraten mit sich – mal wieder, möchte man sagen. Schulz muss bis zum SPD-Parteitag in Bonn am Sonntag ganz viel Liebe geben, Glauben verströmen und Hoffnung verbreiten, will er verhindern, dass die Mehrheit der 600 Delegierten seine GroKo-Pläne ablehnt. Ein Nein des SPD-Parteitags könnte nicht nur die politische Karriere von Martin Schulz beenden, sondern Deutschland in eine schwere Regierungskrise stürzen. Ausgang ungewiss.

Daher tut der Vorsitzende, was er tun muss: Im unermüdlichen Einsatz streichelt er die Schrunden seiner geprügelten Partei, die zugleich seine eigenen sind. Seit Anfang der Woche tourt Schulz durch jene Landesverbände, die besonders viele Parteitagsvertreter entsenden und viele Unentschlossene unter sich haben: Bayern, Rheinland-Pfalz – und ganz besonders Nordrhein-Westfalen.

Im Tagungsraum im Düsseldorfer Holiday Inn Hotel sitzen am Dienstag wütende Genossen vor ausgedruckten Sondierungspapieren. Manche haben ganze Absätze markiert und Post-its auf die Seiten geklebt. Eine von ihnen ist Silvia Richter, Mitglied des Vorstands der SPD-Mülheim. „Ich fühle mich verarscht und belogen“, sagt sie. Richter ärgert sich darüber, dass die Partei sich „zu weit von ihren sozialen Werten entfernt“ habe. Sie bewegt der humane Umgang mit Flüchtlingen, der eingeschränkte Familiennachzug.

Ihre Meinung ändert Richter auch nach dem Ende der Sitzung nicht. Obwohl sie Schulz als „ehrliche Haut“, als „sensibel“ und „besten SPD-Chef seit Langem“ bezeichnet, wolle sie genau wie ihr gesamter Bezirk am Sonntag mit „Nein“ stimmen.

In Widersprüche verstrickt.

Foto: AFP/Getty ImagesAm Montag hatte sich der Vorstand der Berliner SPD gegen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. Bereits am Samstag hatten die Delegierten eines Landesparteitags in Sachsen-Anhalt gegen ein neues Bündnis mit CDU und CSU gestimmt. Andere Landesvorstände wie der in Brandenburg oder Bayerns befürworten derweil die Aufnahme von Verhandlungen über ein Regierungsbündnis mit der Union. Aber die meisten Delegierten kommen nun einmal aus Nordrhein-Westfalen, und NRW wackelt.

Neinsager wie Richter will Schulz wenigstens zum Nachdenken bewegen. Wen er während dieses SPD-Krimis aber besonders dringend erreichen muss, sind die Unentschlossenen. Er braucht sie, will er politisch überleben. Also macht Schulz Zugeständnisse, wiederholt immer wieder, dass „Sondierung“ zunächst einmal nur bedeute, auszuloten, ob Koalitionsverhandlungen Sinn hätten. Angesprochen auf Angela Merkels Weigerung, etwas an den Eckpunkten des Sondierungspapiers zu verändern, sagt er am Rande der Klausurtagung in Irsee: „Eckpunkte werden nicht neu verhandelt, die stecken einen Rahmen ab. Aber was in diesem Rahmen drin ist, wird sehr wohl intensiviert und neu verhandelt.“

Juso-Chef Kevin Kühnert.

Foto: dpaEs ist dies nicht der einzige Widerspruch, in den sich Schulz in diesen Tagen verstrickt. So möchte Schulz zur Halbzeit einer potenziellen Koalition Nachbesserungen am Koalitionsvertrag prüfen. Das könnte die Genossen beruhigen, die die Merkel’sche Dominanz fürchten. Andererseits, wenn die Ergebnisse der Sondierung so erfolgreich sind, wie Schulz behauptet: Warum braucht es dann überhaupt eine Revision? „Die SPD-Führung hat sich durch taktisches Ungeschick in eine Situation gebracht, die, wie auch immer die Entscheidung ausgeht, die Partei spaltet“, sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. „Kluge Parteiführungen tun alles, um solche Situationen zu vermeiden.“

Ein Manifest des „Weiter so“

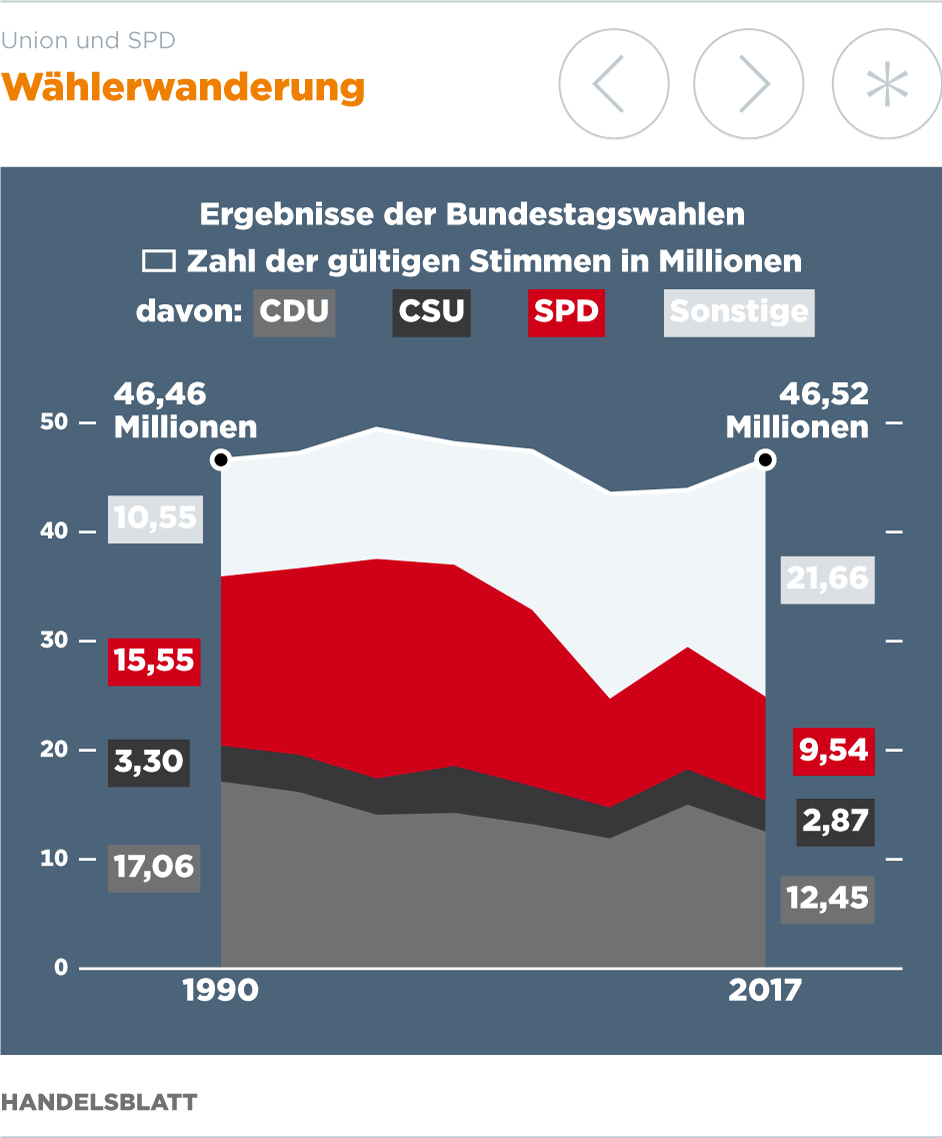

Jenes Sondierungspapier, das seit einer Woche die Partei spaltet, lässt sich auf zwei Arten lesen. Mit der Brille der SPD-Funktionärselite betrachtet enthält es exakt so viele Zugeständnisse, wie sie eine 20,5-Prozent-Partei vom größeren Partner erwarten kann, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Einen kleinen Willkommensbonus der Union dafür, dass sich Martin Schulz entgegen aller Ankündigungen aus der Wahlnacht doch noch auf die GroKo-Sondierung einließ. Sozusagen drei zusätzliche Spiegelstriche fürs Umfallen.

Wer der Ansicht ist, und das sind die meisten in der SPD-Bundesspitze, dass die Große Koalition von 2013 bis 2017 erfolgreich gearbeitet und zahlreiche sozialdemokratische Herzensanliegen von Mindestlohn bis Ehe für alle durchgesetzt hat, was dann aber leider dem Wähler irgendwie nicht richtig vermittelt wurde, der kann mit dem Sondierungsergebnis zufrieden sein.

Für alle anderen ist es eine Bankrotterklärung. Nicht nur für die SPD, sondern auch für Angela Merkel, die damit ihre mutmaßlich letzte Chance verpasst, sich als Bundeskanzlerin noch einmal neu zu erfinden, für irgendetwas anderes zu stehen als ein stoisches „Weiter so“ und eine ambitionslose Politik. Die Kanzlerin will Deutschland offenbar weiter verwalten statt reformieren. Ein Nein der SPD zur GroKo könnte deshalb auch Merkels politisches Ende einläuten. Das Zwielicht der Kanzlerdämmerung senkt sich über das politische Berlin.

„Das Dilemma der SPD ist das Dilemma der gesamten Politik und des ganzen Landes“, sagt der Berliner Historiker Paul Nolte. Niemand könne eine Fortsetzung der Großen Koalition wünschen. Schon deshalb, weil sie nicht zum Standardmodell des Regierens werden dürfe, „weil die beiden großen Volksparteien eine klare Alternative als Regierung und Opposition bieten sollten und weil wir wegkommen müssen von der Kultur des großkoalitionären Konsenses, die schädlich ist für den demokratischen Streit.“

In der Tat lesen sich die 28 Seiten des Sondierungspapiers wie die Neujahrsvorsätze eines Paares, das mit sich im Reinen ist. Klar, bisschen mehr Sport und weniger Süßigkeiten wären gut, und den Schuppen könnte man auch mal wieder aufräumen. Aber im Prinzip? Läuft doch alles!

Es ist ein Programm der Sattheit und der Selbstzufriedenheit. Es verströmt genau das Gegenteil jener Aufbruchstimmung, die Martin Schulz im Wahlkampf vor sich hertrug. Der richtigen Analyse, dass andere Zeiten eine andere Politik brauchen, sind keine wirklichen Schlüsse gefolgt. No Hope, no Change. Dafür ganz viel Fleißarbeit, verpackt in pathetische Floskeln.

Da wird bereits in der Präambel beschworen, dass wir „neue politische Zeiten“ erleben mit „vielfältigen Herausforderungen für Deutschland – sowohl international als auch national“.

Es ist der hohe und zugleich hohle Ton, wie er in staatsbürgerlichen Bildungseinrichtungen und auf europapolitischen Symposien gepflegt wird, fern jeder echten Verantwortung für irgendwas. Doch piekst man in das Soufflé dieser hehren Worte, entweicht zunächst viel warme Luft, und anschließend bleibt ziemlich wenig übrig.

Das im Sondierungspapier festgehaltene Bekenntnis zu Europa, auf das SPD-Chef Martin Schulz so stolz ist? Erschöpft sich jenseits aller rhetorischen Bekenntnisse zu „wirtschaftlicher Stabilisierung“ und „sozialer Konvergenz“ in einem einzigen Satz: „Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit.“ Eine Große Koalition muss dazu gar nicht eigens bereit sein. Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union schafft eine Situation, in der Deutschland höhere EU-Beiträge zahlen muss. Die Möchtegern-Koalitionäre bieten hier lediglich an, was ohnehin unvermeidlich ist.

Klimaziel 2020 gerissen.

Foto: dpaKeine klare Position zu den wirklichen Streitpunkten, auf die Europa eine Antwort von Deutschland erwartet: Soll es einen separaten Haushalt für die Euro-Zone geben oder nicht? Wie steht die Bundesregierung zur geplanten gemeinsamen Einlagensicherung der EU? Wie soll die geforderte Investitionsoffensive für Europa funktionieren, wenn Fördereinrichtungen wie die Europäische Investitionsbank schon heute Probleme haben, ausreichend lohnende Investitionsprojekte zu identifizieren?

In diesem Stil geht es in dem Beschlusspapier weiter. Auf Probleme, die in der Vergangenheit auch mit viel Geld nicht gelöst werden konnten, will eine neue GroKo in bester kameralistischer Logik noch mehr Geld kippen. Deutschland leistet sich zum Beispiel seit Jahrzehnten einen Sockel von knapp einer Million Langzeitarbeitsloser. Ein Problem, das bereits unzählige Arbeitsmarktprogramme nicht lösen konnten. Also wird es nun ein neues Programm geben. Es heißt „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ und soll einen „ganzheitlichen Ansatz“ verfolgen. Na dann.

Skepsis ist angebracht. Über die Hälfte der Ausgaben des Bundes fließt inzwischen in den Sozialetat. Viel zu häufig wird damit Armut alimentiert anstatt bekämpft. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt auch deshalb noch immer bei rund 900.000, weil es sich für viele Langzeitarbeitslose schlicht nicht lohnt, eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufzunehmen. Die Kombination aus Hartz IV plus Minijob ist für sie deutlich lukrativer. Abhilfe könnte ein Grundfreibetrag bei den Sozialabgaben schaffen, wie ihn der Wirtschaftsweise Peter Bofinger seit Langem fordert und wie ihn auch die SPD mal in ihrem Programm stehen hatte. Dadurch bliebe gerade für Geringverdiener deutlich mehr Netto vom Brutto übrig.

Im Sondierungspapier findet sich nichts von solchen Versuchen, Politik neu zu denken.

Um fair zu bleiben: Es gibt tatsächlich Punkte, die sich die SPD als Verhandlungserfolg zuschreiben kann und die Deutschland ein bisschen fortschrittlicher machen könnten. Dass Angestellte in größeren Unternehmen bis zu fünf Jahre in Teilzeit gehen können und danach ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle haben sollen: fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und verhindert, dass Arbeitskräfte jahrelang gegen ihren Willen in Teilzeit festhängen.

Dass der Solidaritätszuschlag zunächst für die niedrigen und mittleren Einkommen sinken soll: bedeutet faktisch endlich eine überfällige Steuersenkung für die mittleren Einkommensgruppen.

Unter Wachstumsgesichtspunkten ist auch die Entscheidung richtig, dass es eine erhöhte steuerliche Abzugsfähigkeit für Forschungsaufwendungen geben soll, auch wenn die entsprechende Formulierung seltsam verschwommen klingt. Endlich soll auch ernst gemacht werden mit dem Breitbandausbau. Alles Dinge, die man allerdings auch schon in den vergangenen vier Jahren GroKo hätte abarbeiten können und müssen.

SPD sieht erhebliche Fortschritte im Sondierungspapier.

Foto: dpaDoch der gerade knospende Eindruck, hier könnte es zweieinhalb Parteien nun endlich ernsthaft um die Zukunftsfähigkeit des Landes gehen, verfliegt beim Kapitel Rente. Darin dominiert wieder die sozialpolitische Welt als Wille und Vorstellung. Das Sondierungspapier konstatiert: Die Renten sollen bis 2025 nicht unter 48 Prozent des Bruttogehalts sinken. Zugleich sollen die Beiträge ebenso wenig steigen wie die Lebensarbeitszeit. Kosten laut Prognos-Institut: 38 Milliarden Euro. Eine Formel der Realitätsverweigerung, die nur aufgehen kann, wenn die Steuerzuschüsse an die Rentenkassen dramatisch steigen – zumal es zugleich auch noch großzügigere Rentenregelungen für Mütter, Niedrigrentner und Erwerbsunfähige geben soll.

Für die Jahre nach 2025, wenn dieser Kurs endgültig unfinanzierbar wird, soll eine Rentenkommission nach Lösungen suchen. Die Parole lautet also: vertagen, verzögern, verschleppen – bis die eigene politische Karriere gemacht ist und andere den Arbeitnehmern von heute mitteilen müssen, dass ihre Renten in dieser Höhe leider nicht mehr finanzierbar sind.

Spätestens an dieser Stelle wird klar, worum es in der Sondierungsvereinbarung wirklich geht: um ein Umverteilungsprogramm nicht von oben nach unten, wie es die Sozialdemokraten postulieren, sondern von Jung zu Alt. Der rasant wachsenden Generation 50 plus, die in beiden Volksparteien mittlerweile die größte Wähler- und Mitgliedergruppe stellt, sollen noch ein paar behagliche Jahre beschert werden. All die Zukunftspläne zur Innovationsförderung und Digitalisierung verzwergen angesichts der schieren Umverteilungsgewalt jenes Schaufelrades namens Rentenversicherung.

Der gleiche Ansatz beim Thema Klimaschutz: Alles Anstrengende wird in die Zukunft verschoben. Das Klimaschutzziel für das Jahr 2020 geben die Möchtegern-Koalitionäre verloren (Was sie natürlich hinter Wortwolken camouflieren). Aber: „Das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen.“

Für Deutschland bedeutet diese Agenda vier verlorene Jahre. Für SPD und Union bedeutet sie den Abschied vom Anspruch, die Zukunft des Landes zu gestalten – und nicht nur die Gegenwart behaglich auszuschmücken. Die Regierungsbeschlüsse sollen für die Parteichefs Merkel, Seehofer und Schulz wie lebensverlängernde Maßnahmen wirken.

Die Posten werden schon verteilt

Linke SPD-Politiker wie Juso-Chef Kevin Kühnert wiederum kritisieren, dass die SPD in der Flüchtlingsfrage nun nahezu alle Forderungen der CSU mitträgt, inklusive Obergrenze, streng begrenztem Familiennachzug und zentralen Flüchtlingslagern, die im Sondierungspapier den gruselig-kuschligen Namen „Anker“ tragen, was für „Zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtung“ steht. Es ist auch diese beschönigende Sprache, die ungelöste Probleme mit „Narrativen“ zukleistert, die die Bürger in Deutschland satthaben.

Kühnert stört sich daran, dass die SPD ihre Pläne für eine einheitliche Bürgerversicherung ebenso preisgegeben hat wie für einen höheren Spitzensteuersatz. Man muss keine einzige inhaltliche Forderung des Juso-Vorsitzenden unterstützen, um Sympathie für seine Mission zu empfinden. Zumindest bis zum Parteitag am Sonntag ist er der linke Sperrriegel, der Union und SPD davon abhält, nach dem inhaltlichen Klein-Klein nun schnellstmöglich zum entscheidenden Tagesordnungspunkt durchzumarschieren, der Postenvergabe.

In der Öffentlichkeit wird gerne behauptet: Personalien stünden ganz am Ende der Koalitionsverhandlungen, zuerst kämen die Inhalte. Doch das stimmt schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Mindestens die Parteivorsitzenden haben das grobe Personaltableau schon im Kopf, auch wenn es die eine oder andere Verschiebung noch geben mag.

Martin Schulz sieht sich schon als Amtschef am Werder’schen Markt. Dort sitzt im Außenministerium die Diplomatenelite. Es ist nicht auszuschließen, dass Schulz europapolitische Kompetenzen aus dem Bundesfinanzministerium oder dem Bundeswirtschaftsministerium einfordern wird. Aber das Auswärtige Amt soll sein ramponiertes Image aufbessern. Ein eigenes Europaministerium, das auch schon angedacht wurde, scheint vom Tisch zu sein. Hubertus Heil der Fraktionsvize und ehemalige Generalsekretär hat schon mal das Bildungsministerium für die SPD reklamiert. Er weiß auch schon, wer es machen soll: er selbst.

CSU-Chef Horst Seehofer hatte schon immer einen Hang zum Sozialen. Der ehemalige Gesundheitsminister war auch schon für diesen Bereich als Fraktionsvize im Bundestag zuständig. In einer Jamaika-Koalition wäre er Superminister für Wirtschaft und Arbeit geworden. In der GroKo wird es wahrscheinlich beim klassischen Zuschnitt „Arbeit und Soziales“ bleiben. Als gesetzt gilt bei den SPD-Frauen Katarina Barley, die ehemalige Generalsekretärin und geschäftsführende Ministerin. Die geschäftsführenden Ministerinnen Barbara Hendricks und Brigitte Zypries würden sich gerne wieder in die Pflicht nehmen lassen. Andrea Nahles wird dagegen nicht in ein Kabinett Merkel eintreten. Die SPD-Fraktionschefin will sich ihre Chancen auf das Kanzleramt nicht verbauen und beansprucht für sich Beinfreiheit statt Kabinettsdisziplin.

Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel könnte damit zum Quotenopfer werden. Selbst wenn es so aussieht, also ob die SPD ein Ressort mehr bekommt, scheint Gabriel nicht gesetzt zu sein. Dass er der beliebteste aktive Politiker im Land ist, stört seinen ehemaligen Freund Schulz nicht. Er hat ihm nicht verziehen, dass Gabriel eine Art Nebenwahlkampf geführt hat, der Schulz Autorität massiv beschädigte.

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hätte dagegen gute Chancen, Bundesfinanzminister zu werden, wenn er denn wollte. Er ist ein exzellenter Fachmann, hat unter anderem mit dem früheren Finanzminister Wolfgang Schäuble den Länderfinanzausgleich ausgehandelt. Aber er ist der große Zauderer in der SPD. Einige Strategen erinnern jedoch daran, dass Helmut Schmidt über den Weg des Bundesfinanzministers Kanzler wurde. Sein Image war schlicht und einfach bis weit ins Bürgertum hinein: Der Mann kann mit Geld umgehen.

Bei der CDU wird man ein gemäßigtes „Weiter so“ mit den geschäftsführenden Ministern Thomas de Maizière und Ursula von der Leyen erleben. Auch weil die CDU einen Reservekanzler braucht. Bei einer Umfrage des Handelsblatts landeten de Maizière und von der Leyen bereits auf den vorderen Plätzen, als es um die Frage ging, wem die Bürger die Nachfolge Merkels zutrauten. Auf den Top-Plätzen fand sich auch Kanzleramtschef Peter Altmaier, der als Bundeswirtschaftsminister gehandelt wird.

Eine Partei ringt mit sich selbst

Als der 28-jährige Juso-Chef Kühnert am Montag die internationale Presse zum Gespräch lädt, ist der Raum überfüllt. Journalisten aus aller Welt wollen den Mann kennen lernen, der in Deutschland die Bildung einer neuen Regierung verhindern könnte.

Bis zu seiner Wahl als Juso-Chef am 24. November kannte ihn kaum jemand. Keine zwei Monate später ist er zum Gegenspieler von Martin Schulz avanciert.

Parallel zu Schulz tourt auch Kühnert durchs Land. Seine Mission: „No GroKo“. Kühnert versteht es, die Skepsis in der Partei gegenüber einer neuen Großen Koalition geschickt zu schüren. Am Samstag etwa drehte Kühnert auf dem Landesparteitag der SPD Sachsen-Anhalt die Stimmung. Mit 52 zu 51 stimmten die Delegierten gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Wie schon zuvor auf dem SPD-Parteitag im Dezember überzeugte Kühnert durch seine Redekunst. Er sei nicht in die SPD eingetreten, um sie „immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen“, hatte Kühnert damals gegen eine Große Koalition getrommelt. Die Jungen in der SPD hätten ein Interesse, „dass noch etwas übrig bleibt von diesem Laden, verdammt noch mal“. Kühnert bekam dafür so viel Applaus wie kein anderer Redner, der Parteitag war Kühnerts Geburtsstunde als Anführer der Anti-GroKo-Sammlung. Am Sonntag entscheidet sich, ob seine Revolte gelingt.

In der Opposition, so die Hoffnung von Kühnert und den übrigen GroKo-Gegnern, könnte sich die SPD erneuern, könnte endlich jenen linken Oppositionskurs fahren, den man bislang den Konkurrenten von der Linkspartei überlassen musste.

Doch zunächst müsste die SPD mutmaßlich einen erneuten Wahlkampf überstehen, komplett unvorbereitet und wohl ohne Martin Schulz. Denn bei aller Leidensfähigkeit: Dass Martin Schulz als Parteivorsitzender im Amt bleiben kann, wenn ihm der Parteitag die Gefolgschaft versagt, glauben nicht einmal seine engsten Anhänger in der SPD.

Einer von Schulz Stellvertretern könnte das Amt übernehmen, es sind immerhin sechs. Von denen taugt aber keiner und keine zum links-charismatischen Erneuerer einer Oppositionspartei. Entweder, weil sie nicht links sind oder nicht charismatisch oder weder das eine noch das andere. Und da beginnt bereits das Problem: Die Träume von einer Erneuerung der SPD in der Opposition könnten ebenso gut direkt in die Bedeutungslosigkeit führen.

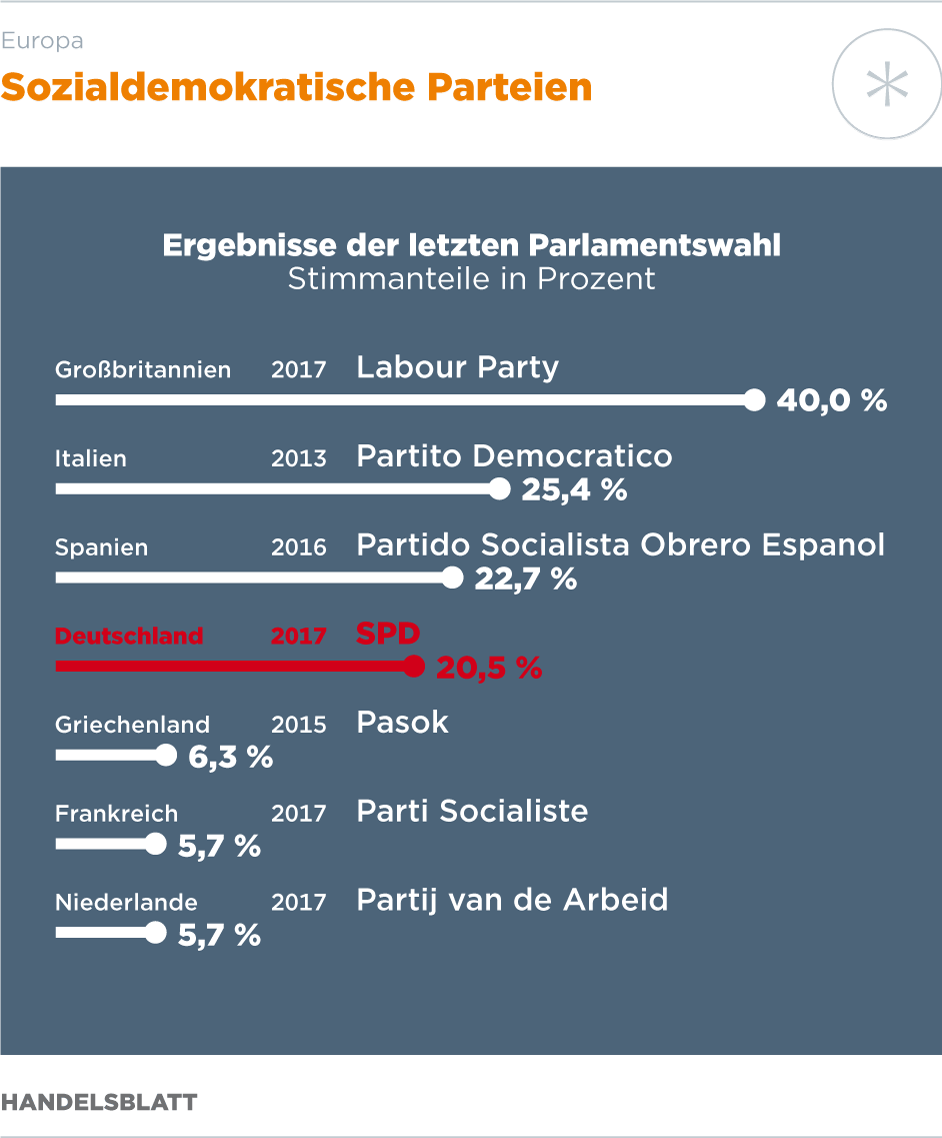

International lassen sich für jede dieser Varianten Beispielfälle finden: Da gibt es in Großbritannien die plötzliche Wunderheilung der Labour-Party in der linken Fundamentalopposition, während die griechischen Sozialdemokraten in der Opposition jede politische Relevanz einbüßten. Das Gleiche widerfuhr den niederländischen Sozialdemokraten in der Regierungsverantwortung, während ihre kanadischen Kollegen unter Premierminister Justin Trudeau erfolgreich agieren.

Für Historiker Nolte ist die Sache klar. Trotz seiner grundsätzlichen Abneigung gegen Große Koalitionen urteilt er: „Die SPD sollte besser in der Regierungsverantwortung Zeit gewinnen, über ihre Neuerfindung nachzudenken. Sich jetzt zu verweigern führt sie nur weiter nach unten.“ Er hält eine GroKo-Neuauflage für das kleinere Übel. „Sie muss ja nicht vier Jahre halten. Bis zur Mitte der Legislaturperiode haben sich Fragen von Führung und Generationswechsel in den Volksparteien vielleicht neu sortiert.“ Mit etwas Abstand sei dann ein neuer Jamaika-Versuch nicht ausgeschlossen. „Oder die Stimmungen im Land haben sich so verschoben, dass Neuwahlen sinnvoll wären.“

Axel Schäfer zählt zu denen, die am Sonntag zwischen Regierung und Opposition entscheiden müssen und damit womöglich über Wiedergeburt oder Untergang der SPD – wobei nicht klar ist, welche Option für welches Ergebnis steht. Schäfer, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist unter den Bundestagsabgeordneten der dienstälteste Delegierte des Parteitags in Bonn. Seit 40 Jahren stimmt er über das Schicksal des jeweiligen Vorsitzenden, ja der Partei insgesamt ab. Schon zu Zeiten von Willy Brandt hob er seine Abstimmungskarte.

Schäfer, der erfahrene Sozialdemokrat, ist unsicher. Dass allein soll schon etwas heißen. „Obwohl ich die Große Koalition skeptisch betrachte, ist nicht zu leugnen, dass unsere Verhandler sich wacker geschlagen haben“, sagt Schäfer mit Blick auf das Sondierungspapier.

Schäfer weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass seine Partei verliebt ist ins destruktive Debattieren. „Ich räume ein, dass die SPD unter einem ‚Ja-Aber-Syndrom‘ leidet. Das macht die Willensbildung nach innen schwierig. Und nach außen entsteht mitunter der Eindruck, als würden wir mit uns selbst hadern.“

Achim Post, Vorsitzender der sozialdemokratischen NRW-Landesgruppe im Bundestag, gibt sich optimistisch: „Das Sondierungspapier wird bisher in der Öffentlichkeit unter Wert gehandelt. Es enthält eben auch viele gute Punkte“, sagt Post. Und dann bricht er noch eine Lanze für den Parteichef und die Chefin der Bundestagsfraktion: „Martin Schulz und Andrea Nahles haben die Sondierungen auf SPD-Seite ruhig und souverän gesteuert und die Truppen zusammengehalten.“

Ob diese Argumente die Delegierten überzeugen? Zweifel sind angebracht. Nicht nur der Landesverband NRW wackelt. Der zweitgrößte, Niedersachsen, ist zwar für eine Große Koalition. Der drittgrößte, Bayern, aber eher dagegen, der viertgrößte Hessen gespalten, genau wie Baden-Württemberg. Insgesamt ist wohl ein harter Kern von einem Drittel aller Delegierten gegen eine Große Koalition, ein Drittel dafür, ein Drittel unentschlossen. Genau die gilt es jetzt zu überzeugen, für Schulz wie für seinen Gegenspieler Kühnert.

Auch Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, findet: Die SPD habe in den Sondierungen viel erreicht. So könne der Bund in der Bildungspolitik künftig viel stärker mitreden, es gebe Entlastungen für Geringverdiener, dauerhafte Finanzspritzen für Kommunen, mehr Geld für Europa und eine andere Europapolitik. Schneider glaubt, diese Argumentationskette werde auch am Sonntag auf dem Parteitag ziehen. „Wir haben viel beschlossen, was das Land besser machen wird“, sagt Schneider. „Die SPD sollte immer, wenn die Bedingungen stimmen, bereit sein zu regieren. Ich will regieren.“

Als letztes Ass im Ärmel hat Parteichef Schulz zudem den Mitgliederentscheid. Ganz am Ende müssen ohnehin alle SPD-Parteimitglieder einem Koalitionsvertrag ihren Segen erteilen. Wenn die vielen Funktionäre auf dem Parteitag den Mitgliedern diese Möglichkeit rauben, wäre das auch eine Art Misstrauensvotum gegen die eigene Partei.

Die Krise des Systems Merkel

Sowohl in der SPD, aber auch in der Union wird daher durchgespielt, wie der Sonntag ablaufen müsste, um danach geordnet eine neue Regierung zu bilden. Schon eine knappe Parteitagsmehrheit wäre ein Problem. Dann müsste die SPD aus den Koalitionsverhandlungen noch einen weiteren Erfolg für ihre Mitglieder mitbringen, sonst droht die Ablehnung in deren Referendum.

Richtig schwer wäre eine Regierungsbildung, sollte der Parteitag nur unter Auflagen Koalitionsverhandlungen zustimmen. Etwa, dass noch einmal über eine Bürgerversicherung oder einen höheren Spitzensteuersatz verhandelt wird.

Und was passiert, wenn der Parteitag am Sonntag tatsächlich Koalitionsverhandlungen ablehnt?

Im Zwielicht der Kanzlerdämmerung.

Foto: dpaDann könnte nicht nur das politische Schicksal von Martin Schulz besiegelt sein, sondern bald darauf auch das von Angela Merkel. Die Krise der SPD ist auch eine Krise der Kanzlerin und ihres Politikstils. Auch die Union hat bei der Bundestagswahl massiv Stimmen verloren. Dass es in der Union nach außen so viel ruhiger zugeht, liegt lediglich daran, dass in dieser Partei der Wille zur Macht weit ausgeprägter ist als in der SPD. In der Union träumt niemand von der Erneuerung in der Opposition. Schon gar nicht Angela Merkel. Die Kanzlerin will weiter regieren, fast – so scheint es – um jeden Preis.

Ein Stück weit liegt auch das Schicksal der Kanzlerin an diesem Sonntag in den Händen von 600 SPD-Delegierten. Wenn sie die Sondierungsergebnisse billigen, könnten die Koalitionsverhandlungen zügig abgeschlossen werden. Dann müssten noch die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen, und Merkel könnte da weitermachen, wo sie vor der letzten Wahl aufgehört hat. Im Rückblick auf ihre dann vier Amtszeiten als Bundeskanzlerin würden die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen und die holprige Regierungsbildung wie eine unbedeutende biografische Fußnote erscheinen.

Bisweilen würde es in den kommenden Jahren vielleicht etwa rumpeln, die auf 54 Prozent geschrumpfte Mehrheit der gar nicht mehr so großen Koalition macht das Regieren schwerer als bisher. Ebenso der bunte Flickenteppich der Koalitionen in den Ländern und die entsprechend unklaren Mehrheiten im Bundesrat.

Wenn aber der SPD-Parteitag mit Nein stimmt und eine Große Koalition nicht zustande käme, läge Merkels Schicksal erneut in der Hand eines Sozialdemokraten, wenn auch mit ruhender Parteimitgliedschaft: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ihm haben die Verfassungshüter in der Regierungsbildung eine starke Rolle zugewiesen.

Er kann Merkel mit der Bildung einer Minderheitsregierung beauftragen. Die aber wäre genau das Gegenteil von dem, was Merkel möchte. Eine Minderheitsregierung passt so gar nicht zu ihrem Stil des Durchregierens. Dass die Sympathisanten einer solchen Minderheitsregierung ausgerechnet die jungen aufstrebenden Politiker wie Finanzstaatssekretär Jens Spahn und FDP-Chef Christian Lindner sind, macht ihr das Ganze noch suspekter. Sie selbst geht davon aus, dass Spahn und Lindner sie als Kanzlerin in die Wüste schicken wollen. Für Merkel war klar, dass der Rückzug der FDP aus den Jamaika-Gesprächen ihr galt: „Die wollen mich weghaben“, soll sie laut „Bild“-Zeitung in kleiner Runde gesagt haben.

Im Kanzleramt geht man fest davon aus, dass sich Steinmeier sofortigen Neuwahlen verweigern und Merkel als Kanzlerin einer Minderheitsregierung dem Bundestag zur Wahl vorschlagen würde. Doch für Merkel wäre das höchstens als Übergangslösung akzeptabel, für eine kurze Zeit bis zu Neuwahlen. Bei denen würde Merkel noch einmal antreten, wie sie selbst sagt. Doch in Teilen der Union gilt das als unrealistisch. Zu Beginn der GroKo-Sondierungen zeigte sich SPD-Martin Schulz bei einem Gespräch mit Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer besorgt über seine politische Zukunft: „Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere am Ende“, soll er gesagt haben. Seehofer antwortete. „Nicht nur deine“ – und meinte damit offenbar nicht nur sich selbst.

Schon aus reinem Selbsterhaltungstrieb will Merkel, dass Schulz am Sonntag Erfolg hat. Auch deswegen hat sie über ihren Vertrauten, Unions-Fraktionschef Volker Kauder CDU und vor allem CSU gebeten, die SPD vor dem Bundesparteitag nicht mehr zu provozieren.

Am Dienstagabend ermahnte Kauder noch einmal zur Disziplin. Wie jedes Jahr hatte der Parlamentskreis Mittelstand (PKM), eine einflussreiche, wirtschaftsnahe Gruppierung innerhalb der Unionsfraktion, ins Gebäude der DZ Bank geladen, direkt am Brandenburger Tor. „Ich rate allen, die SPD ihre Arbeit machen zu lassen“, sagte Kauder. Die Sozialdemokraten hätten „eine schwere Woche“ vor sich, er wünsche „viel Glück und Erfolg“.

Kauder, inzwischen der dienstälteste Fraktionschef im Bundestag, ist die größte Stütze von Angela Merkel. Ohne ihn, heißt es in der Fraktion, wäre sie nicht mehr Kanzlerin. Seine Aufgabe ist es, die Abgeordneten zusammenzuhalten. Das aber wird immer schwerer, ganz besonders bei den Mitgliedern des PKM. Schon in der vergangenen Koalition mit der SPD mussten sie leiden, trugen murrend den Mindestlohn mit, die Mütterrente und die Rente mit 63. Beim letzten Griechenland-Hilfspaket hatten bereits gut 100 Unionsabgeordnete mit Nein gestimmt. Und nach der Bundestagswahl hatte Kauder selbst gerade einmal 70 Prozent der Stimmen bei seiner Wiederwahl zum Fraktionschef erhalten, was gemeinhin als Autoritätsverlust gewertet wird.

CDU-Staatssekretär Jens Spahn.

Foto: dpaUnd jetzt? PKM-Chef Christian von Stetten und der Chef der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann, folgen dem Ordnungsruf. Sie beide hätten das Sondierungsergebnis als „Grundlage akzeptiert“, erklärt von Stetten auf der Bühne.

Anschließend darf der Gastredner des Abends jene Kritik aussprechen, die sich die Parteisoldaten verkneifen müssen: Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts spricht in Gegenwart Kauders aus, was die Abgeordneten im Saal dieser Tage nur denken dürfen. „Wir brauchen eine Regierung, die das Richtige tut“, fordert er. Das Sondierungspapier indes stehe nicht dafür. „Das Steuerprogramm ist ein Steuererhöhungsprogramm“, rechnet Fuest vor. Da nichts am Einkommensteuertarif verändert werde, die Wirtschaft aber wachse, kämen durch die kalte Progression 50 Milliarden Euro mehr bis 2021 in die Kassen. Auch nehme der Staat durch den Solidaritätszuschlag in den nächsten vier Jahren 80 Milliarden Euro ein, Union und SPD wollten den Bürgern aber nur zehn Milliarden davon zurückgeben. Am Ende stünden „Steuererhöhungen für alle“ in Höhe von „40 Milliarden Euro, die sich gewaschen haben“, fasst der Ökonom zusammen. Auch die Ankündigung, Deutschland werde mehr Geld an Europa überweisen, sei „ein Verstoß gegen deutsche und europäische Interessen“. Presche Deutschland vor, „dann werden alle anderen Staaten weniger zahlen“. Das sei „ein unverantwortlicher Umgang mit dem Geld der deutschen Steuerzahler“. Fuest erhält mehrfach Applaus. Nicht wenige in der Partei beklagen den mangelnden Elan und die fehlende Modernisierungsidee im Sondierungspapier.

Die Jungend geht in die Offensive

Dazu erzählt man sich in der Union eine Anekdote: Vergangene Woche Donnerstag, in der letzten Nacht der Sondierungsgespräche, hatten sich Angela Merkel und Horst Seehofer mit ihren Unions-Unterhändlern zusammengesetzt, um über den Stand der Dinge zu reden. Es war kurz nach 23 Uhr, die Stimmung angespannt, wie Teilnehmer berichten. Vieles sei noch ungeklärt gewesen, etwa in der Steuer- oder der Arbeitsmarktpolitik. Plötzlich habe Jens Spahn das Wort ergriffen. Welche Botschaft das Papier habe, wollte der 37-Jährige wissen. Spahn sitzt im Parteipräsidium, ist Finanzstaatssekretär und vor allem die Galionsfigur derer, die mehr konservatives Profil von der Kanzlerin und den Generationenwechsel einfordern. Er fühle sich an die Koalitionsverhandlungen mit der SPD 2013 erinnert, „nur das jetzt alles noch teurer wird“, habe Spahn gesagt.

Die Führung habe sauer reagiert. Spahn habe mit der offenen Kritik die Chancen auf ein Ministeramt verspielt, mutmaßten einige hinterher. Andere loben ihn für seinen unerschrockenen Mut und sind der Auffassung, dass Merkel nicht mehr an ihm vorbeikommt. Für viele verkörpert er – neben wenigen anderen in der Partei – die Zukunft.

Ebenso wie die SPD sei auch die CDU „zerrissen“, sagen führende Unionisten. Die einen, so heißt es, wünschten sich, dass Angela Merkel lieber heute als morgen Platz macht für den Übergang zur jüngeren Generation – oder „spätestens in zwei Jahren“. Es gibt aber auch jene in der Union, die weiter auf Merkel setzen – ganz gleich, wie sich die SPD an diesem Sonntag entscheidet.

Um diesen Konflikt so lange unter der Decke zu halten, bis Merkel selbst ihre Nachfolge einleitet, braucht die CDU unbedingt die Zustimmung der SPD zum Sondierungspapier. Paul Ziemiak, Chef der Jungen Union, hat Mitte der Woche sogar Juso-Chef Kevin Kühnert angeboten, „dass wir uns zusammensetzen“, um dann einen „Zukunftspakt“ zu schmieden. So könnten sie bei der Digitalisierung, Europa oder in Bildungsfragen „viel gemeinsam bewegen“, sagte Ziemiak.

Klingt nach einer guten Idee. Denn es geht in diesen Tagen um mehr als nur eine weitere Krise der SPD. Es geht um eine Krise der etablierten Volksparteien und ihres Politikstils. Die Frage, was heute konservativ ist, harrt ebenso einer Antwort wie jene nach einer zeitgemäßen Definition der Sozialdemokratie. Ganz zu schweigen von der Frage, wie sich mit diesen Positionen Wähler begeistern lassen.

Union und SPD, diese zwei Riesenmaschinen der politischen Willensbildung, laufen immer häufiger leer – aber das auf Hochtouren. Die Deutschen verlieren das Vertrauen in die Fähigkeit der Volksparteien, Probleme nicht nur zu adressieren, sondern wirklich zu lösen. Trotz exzellenter Wirtschaftsdaten machen sich ungewöhnlich viele Bürger Sorgen um die Zukunft. 74 Prozent fürchten sich vor zunehmender Gewalt und Kriminalität, hat das Institut für Demoskopie Allensbach ermittelt. 68 Prozent sorgen sich um wachsende Unterschiede zwischen Arm und Reich. Es sind Ängste, die sich nicht einfach mit einem neuen Aktionsprogramm besänftigen lassen. Die Menschen sehnen sich nach einem neuen Politikstil. Ehrlicher und verständlicher in jedem Fall. Zugleich radikaler, lösungsorientierter und nachhaltiger. Emmanuel Macron macht in Frankreich vor, wie eine solche Haltung aussehen kann.

Verglichen mit ihm haben es die Politiker in Deutschland einfach: Das Geschäftsmodell Deutschland funktioniert. Anders als noch vor 15 Jahren hat die Bundesrepublik weder ein Problem mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit noch mit ihrem Haushaltsdefizit. Im Unterschied zu Frankreich ist Deutschland kein Sanierungsfall, aber das Land muss jetzt die richtigen Weichen stellen, um diese starke Position auf Dauer zu sichern und nicht länger auf Kosten kommender Generationen zu leben. Es liegt an den Volksparteien, diese Herausforderung anzunehmen – oder das Feld den Populisten von links und rechts zu überlassen. Glaube, Liebe, Hoffnung reichen nicht mehr.